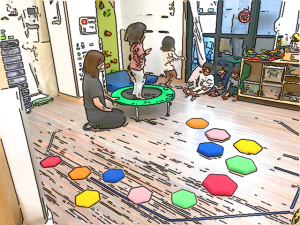

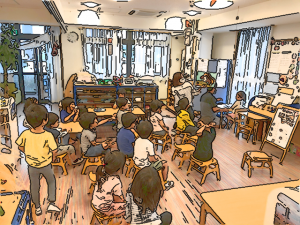

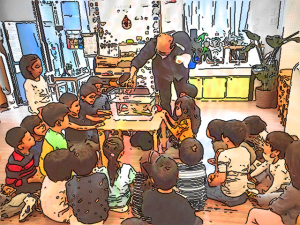

明日31日のハロウィーンを前に、かぼちゃを使った科学実験をわいらんすい(3〜5歳)の子どもたちと楽しみました。題して「うく?しずむ?」です。

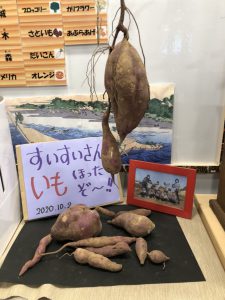

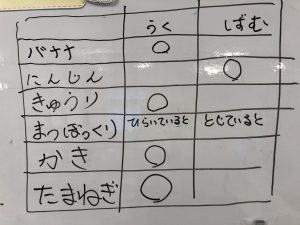

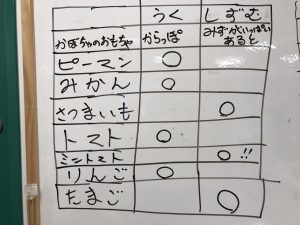

使った材料は、実験をした順番に並べると(写真)バナナ、にんじん、きゅうり、まつぼっくり(乾燥したもの、濡れたもの)、かき、たまねぎ、かぼちゃのおもちゃ、ピーマン、みかん、さつまいも、トマト ミニトマト、りんご、卵、かぼちゃです。

1つずつ「うくかな?しずむかな?」と尋ねながら、水槽にそっと入れていきます。やっていて楽しかったのは、その理由についての子どもの発想です。

一番最初に取り上げたバナナですが、3本がつながったままだったのですが、うきました。すると「しむず」に手をあげていた年長のJくんが「(うくのは)きっと曲がっているからだよ」というのです。「お、面白い考えが出たぞ」と思い、みんなに「今、聞いた。Jくんはとても面白いことを言ったよ。曲がっているから浮いだんだ、って」。

できるだけ、起きている現象についての理由について、子どもの「考え=仮説」を大事にしながら進めました。曲がっていないバナナがなかったので、仕方がないので、形のにている人参やきゅうりをやってみることにしました。

表にしながら、「浮いた!」「沈んだ!」を楽しんだのですが、大人も意外だったのがトマトは浮いて、ミニトマトは沈んだ時でした。

最後にかぼちゃをやったんですが、流石にそのずっしりとした大きさからか、「しずむ」に手をあげた子どもたちが多かったのですが、実際は浮きました。最後に、私がちょっと捻った問題を出してみました。「じゃあ、浮いたかぼちゃに、沈んださつまいもを乗せたらどうなるだろう」をやってみたのです。ガムテープでくくりつけて、そ〜っと浮かべると、水の中で「クルリ」とひっくり返りました。

その様子をみて喜んでいた子どもたちでしたが、その中から、わいわい組のHくんが、自分ならもっと上手にやれる、ひっくり返らないように浮かべることができる、というのでやってもらいました。静かにそっと水面に浮かべようとしていました。彼はやり方によっては、ひっくり返らずに、かぼちゃの上にさつまいもが乗るだろう、という仮説を持っているのです。

実験が終わった後、ちょうど千代田区から部長さんと課長さんが視察に来られたのですが、実験をしたことを説明してい時、すいすいのAくんが、かぼちゃ+さつまいもがひっくり返って浮いたことについて、「さつまいもが沈んだでしょ、だから重い方が下にクルって、なったんだよ」という考えを披露してくれました。同行していた区の教育部長が驚いていました。

ちなみにAくんは「どうやったらひっくり返らないように、さつまいもを載せることができるか、他の浮いたものを使ってできないか」を探求しています。