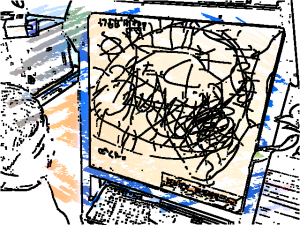

子どもの世界にそっと入らせてもらうと、そうか!という驚きを感じる時があります。今日の夕方のこと、年中らんらんのSくんが私に「アンビリバボーってかいて」と英語のスペリングをご所望されるのです(笑)。どうして、こんな言葉を、しかも英語で!と不思議に思いながらホワイトボードにunbelievableと書いてあげると、彼はUNBELIEVABLと真似して大きく書きます。この一文字だけでホワイトボードがいっぱいになります。次に「エクセレント」「ブリリアント」などの英語のスペルも求められます。スペルを間違えちゃいけないので、スマホで調べながら書いてあげました。これらの言葉にどんな関連があるんだろう?と思いながらやっていると、「あと、グッドとバードも」と言います。ん?鳥が出てくるのか?一体なんだろう?よくわからないまま、英語のスペリングを楽しんでいるから、別に止める必要もないので付き合っているところへ、ちょうどお父さんとお母さんのお迎えです。そして謎が解けました。

バードはバッド badだったのです。つまり何かをやると「すごい!」とか「素晴らしい!」とか「いいね」、とか、そんな反応が英語で返ってくるような遊びに夢中になっているようなのです。子どもには変な先入観がないので、こんな難しい英単語もハローやアップルと変わらないのです。これが子どもの強みだなあ、と感心した次第です。

さらに、そうか!と思ったのは、英語の方がもしかしたら褒め言葉が多いのかも!ということです。そのとき私はどうも最近good=善という発想の地平から抜け出ていなかったことに気づきました。ただ「いいこと」もあれば、「すっげ〜、信じらんねえ」の世界だってあっていい。これは文化の違いでしょうか。大谷翔平がホームランを打つ度に、英語の実況中継者の、あの大袈裟な反応を思い出しました。そんなリアクションが返ってくることが、Sくんには新鮮で魅力的だったのでしょう。それにしても、それが「書いて再現したい」の方へ行くのが面白い。表象の再現方法は、このように多様なんですね。改めて考えたくなります、保育材料というものについて。