今日は7月生まれ4人の子どもたちの誕生をお祝いしました。乳児は今月は3人(1人はお休みだったので別の日に祝います)で、年長の女子が一人でした。

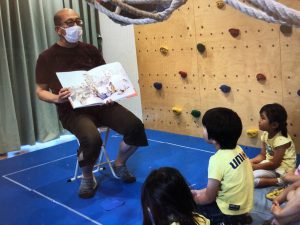

毎月の誕生会は、感染症対策もあり各クラスで行っています。ご存知のように、登園は子ども同士の関係や対話を大切にしているので、誕生会でも子ども同士のやりとりがある「質問タイム」があります。

お祝いをするお友だちのことをよく知ろう、という意味で「好きな食べ物はなんですか?」「好きなおもちゃはなんですか?」などと、尋ねられています。年長のMさんのそれは「 メロン」や「制作遊び」でした。

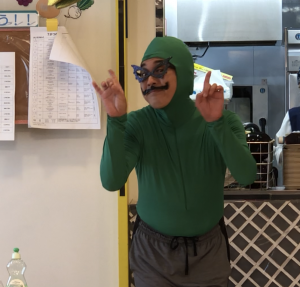

お祝いの歌をみんなでうたい、先生たちの手作りの色紙や顔写真入りのバッチなどのプレゼントを贈ります。すると今日の誕生会の進行を担当していた小林先生に電話がかかってきて、お客さんがくる事になりました。小林先生のお友達でした。サプライズです。小林先生曰く「誕生会をお祝いしてくれるそうだよ。恥ずかしがり屋だから、優しく接してあげてください」と。みんな「はーい」と、ウキウキしてました。

さて、その人が登場すると、子どもたちはその風貌に興味津々。にこにこ組(2歳)のN Mちゃんは、怖がって、そそくさと山口先生の膝の上に逃げます。名前はイ・ローヌという変わった名前で、年齢も性別も国籍もわかりません。変わった趣味の持ち主で、赤、青、黄の三原色の色水を混ぜたりして「これとこれを混ぜてみたら、どうなるかしら〜」と、メガネを指でつまんでヒクヒクさせながら、子どもたちに尋ねます。

色水実験は、ムラサキキャベツでできた色水と、食器洗い用の洗剤、手洗い石鹸、酢など混ぜてみると、赤くなったり、青くなったり「あら〜、不思議ねえ、ほ〜ら、色、かわったわねえ」と満足そうでした(笑)。みんなも、実験してみてね〜。やりた〜い!。幼児の実験心に火がついたようです。イ・ローヌさん、ありがとう。「また、きてねえ〜」

誕生会の日は、誕生児がフラワーアレンジメントもします。その様子は、それぞれのクラスのブログをどうぞご覧ください。

コロナが始まって、ますます、その意味が深まっている花の美しさ。それぞれは「世界で一つだけの花」ですが、組み合わせると、もっとそれぞれが輝き始めるんです。その体験がフラワーアレンジメント。子どもたちの世界と似ていますね。もちろん、色遊び、色との出会いの実験がこれと絡んでいそうです。