根が出たメロンの種が育つかどうかや、水をかけたら黒くなるか「やってみないと、わからない」ことを、子どもと一緒に試してみるのは、大人も楽しい。種も水も自然界の話ですから、そこには一定の理(ことわり)、法則、因果関係が見つかるものなのですが、いかにも「自然科学」とか学校の「理科」につながっていく傾向を見つけることができます。身の回りの「物質」や「生き物」には、そうした特徴を見出すことができます。対象についての「知」です。

確かに、保育は対象そのものの特性に気づくということも「保育内容」(特に領域「環境」など)にあるのですが、日本の保育内容は、それを「子どもの姿」で捉えることになっているのです。面白いと思いませんか? メロンの根が出たね、今度はどうなるかな。早く芽が出るといいね。・・・ここには「メロンの種についての知識」を得ることが保育内容になっていない、のです。

子どもたちは、メロンの種を見て、触り、土にそっと大事に埋めてみて、水をかけて、「どうなるかなあ」「芽が出てくるかなあ」って、感触を味わったり、生き物に気にかけてあげること、そんなことに何かを「気づき、感じ、試したりすること」の姿があるようにしましょうね、ということが保育所保育指針や幼稚園教育要領の保育内容なのです。

(うちわ話ですが、これが乳幼児の「考える」姿だというように捉えています。なので子どもの「思考力」の育ちは、領域「言葉」ではなく、領域「環境」に位置付いているのです。)

アゲハの幼虫が今、また蛹になっていますが、もうすぐ蝶になります。これに「驚くこと」や「不思議がること」や、「面白い、やってみたい」と子どもの興味や意欲が動くのです。子どもの情動的知性が働くことが大事だからです。生き物の飼育がいい経験になるのは、ある程度の時間がかかり、その繰り返される観察と餌やり、水やりなどの「お世話」が生まれるプロジェクト型の活動になっているからでしょう。

さらに、本当はもっと大事なのは、それを見守る大人側の方が、本気で「驚くこと」「不思議がること」「面白い」とおもうこと、なのでしょう。研修でレッジョのDVDを見て、「先生たちが楽しそうだった」という感想を持った先生がいたのですが、私たち保育者が大事にしている色々なキーワードの一つが「センス・オブ・ワンダー」(レイチェル・カーソン)でもあり、それは保育者の専門性として持ち続けたい資質です。

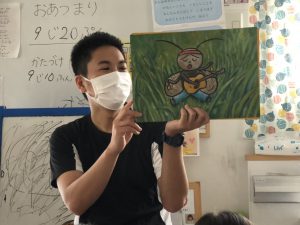

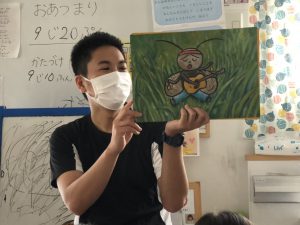

レッジョから学ぶとすると、この子どもの心の動きを、ここから、絵にしたり、粘土で造形したり、ダンスにしたりします。20年前の映像でも「古典的な道具である粘土や針金だけでなく、パソコンで絵を描いたり、プロジェクターで光を当てること」などをしていたのですが、今なら多分、最新のテクノロジーも使いこなしながら、子どもの内面を外に表す遊びをするのです。それをまた共有し合います。アート表現が他の子どもたちや大人たちと生まれるコニュケーションの「道具」に位置付けているのです。さらに大きな価値の創造のために。当園での例でいうと、はらぺこあおむしの歌を歌ったり、ペープサートや劇にしたりしていることと同じです。一年目のお楽しみ会で、その世界を親子で親しんだことが子ども文化のコミュニティ作りになると確信しているからです。

自然界の営みを知ることが「知」なら、そこへ向かうだけではなく、子どもが受け取る内面の体験を、再現遊びや表現としてのアート(=アルス=手や体を通した技)にすることも保育なのです。「自然界」と「人間界」が「子どもの内面を外の表すこと」でつながるのです。自然科学と文化的活動を繋げているものが「人間の内面の躍動」なのだと思います。それが小学校以降の学習や生活につながっていくのです。