保護者の方々が毎日みてくださっている「保育ドキュメンテーション」ですが、それを表舞台だとすると、その裏舞台に「今日の気づき・振り返り」という記述欄があって、その二つをみると、<保育劇>の両舞台が見えてきます。

たとえば、ちっち組の表舞台には「今日は天気が良く散歩日和でした。みんなの好きな和泉公園で落ち葉にたくさん触れて遊んだちっちさんです。いろんな色や形の落ち葉がありましたが、大きな葉っぱはみんな一度は手に取っていて魅力的なんだなぁと感じた担任です。」と書いてありましたよね。

その裏舞台には「気分等からバギーに乗りたくない、一人乗りがいい、抱っこがいいと泣いて訴える姿があるが、バギーの中で楽しいことを見つけると笑いが起こったり喃語を発したりと子どもたちの中で共通の遊びが始まる様子がある。子どもたちにとって楽しめる遊びや歌など取り入れながら、世界観を見守っていきたい。

和泉公園では地面が落ち葉でいっぱいになっており自然物に興味が惹かれる姿があった。ちぎる、握りしめる、降らせる、顔を隠すなど様々な使い方を見つけて楽しむ姿があった。引き続き自然に親しみを持って過ごせるようにしていきたい。」と書いてあるのです。

表舞台に登場する「大きな葉っぱ」が、いかに子どもにとって魅力的なものなのか、感心し、その様子をお伝えしているのですが、子どもによって葉っぱがさまざまな使い方を呼び起こす素材として、親しめるようにしてあげたいと願っている先生の心情が伝わってきます。とくに表舞台には描きにくいバギーの中での「共通の遊びが始まる様子」について、その世界観を見守っていきたい、という先生のまなざしからは、子どもたちの持つ何か良い兆しというか、何かの芽生えを感じ取っているように思えます。

もうひとつ。2歳児クラスでは「公園では、枝や、枯葉を集めて、バーベキューをごっこを楽しんだり、枝を組み合わせてなにを作ってるのかなー?と覗いてみると、ツリー作ってるのー!と子どもたちからの言葉が!」とありました。それについて、振り返りの方には「紅葉した葉っぱや、木の実、枝を使ってお友達と一緒に協同して遊ぶ姿が見られた。あれもってくるねー、私はこれといったような、役割的な所もあった。保育者にも枝もってきてーとリクエストしたりと、ごっこ遊びのリアリティが以前より高くなった遊びになってきている。一緒の物を作ろうといった、目的が一緒で遊ぶ姿があったことがよかった。」と分析しています。

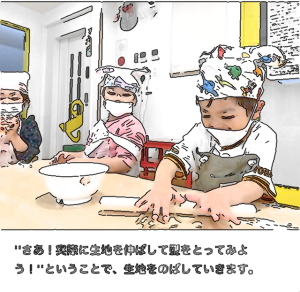

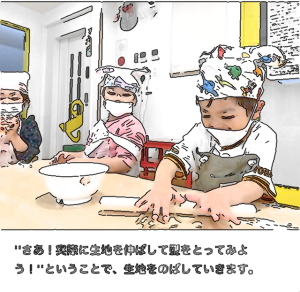

先週から楽しみしていた4歳児のクッキー作りについては、「クッキングには全員が楽しんで取り組めており、五感を使って色々は発見や気づきがあった様子。エプロンを着る・脱ぐ・畳む・片づけるという所も、時間をゆっくりと確保することで自分でしっかりと行っており、成長を感じた。 Rちゃんは最近、Yちゃんとの仲が深まっており、年下の子に対しての気遣いや思いやりがとても素敵。それぞれの良い所を伸ばしていける関わりや活動を引き続き組んでいきたい」と振り返っています。

最後に年長さんが見つけたザリガニについて。「御徒町公園の池でザリガニを見つけ、最初は「飼いたい!」と興奮していましたが、特定外来生物の法律の話をできるだけわかりやすく伝え、持ち帰れないことを何とか理解してもらった。毒のある生物以外にも、このような特定外来生物もこの先増えてくることが考えられるので、併せて子ども達には伝えていきたい。」

どうでしょうか。毎回お伝えすることはできませんが、先生たちがこのように様々な願いをもち、何が子どもたちにとって望ましいかを考えながら、台本のない〈保育劇〉が展開しています。