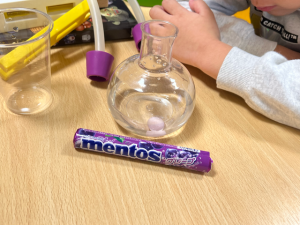

年長さんになると、小学校の理科でやるような実験器具がとても魅力的らしい。落としても割れたりしない、幼児用の試験管やビーカー、フラスコ、顕微鏡などがセットになった箱を用意すると、「それやりた!」となります。

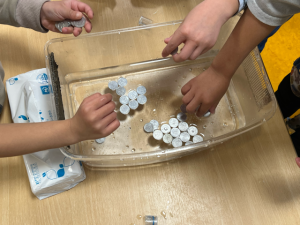

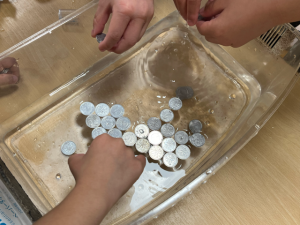

今日は子ども方から「一円玉を浮かべて、くっつくやつをやりたい」と言い出したので、やってみることにしました。どうも最近、テレビでみたらしいのです。メンバーは事務所のお手伝い保育チーム(SNくん・NMさん・TMくん)の3人。実験や探究をするには、ちょうどいい人数なので、図らずも園長によるSTEMタイムになりました。

みなさんもやったことがあると思いますが、意外と浮かばせるのは難しいものです。今日は試しに、100円玉、50円玉、10円玉、5円玉もやってみたいというので、やってみたところ、やはり1円玉しか浮きませんでした。一円玉はたしかに近くに浮かべると寄っていってくっつきます。

「おもしろいね、どうしてだろう?」と私が言うと、M くんが「流れができるんだよ」と。たくさん浮かべては、底に沈んだ一円玉を取ろうとして、せっかく浮いたのがまた揺れて沈んでしまいます。そういったことを散々繰り返した後で、今日はおしまいにしました。

ついでに1万円札、五千円札、千円札もみせて、うかべてみる?と聞いてみたら「いや、いい、いい」「破れると大変」などといって遠慮します。ほんとうはどうなるかやってみたかったのですが、家でやりたがると迷惑だろうと、今回はやめました。

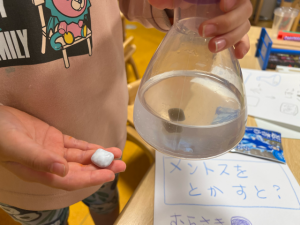

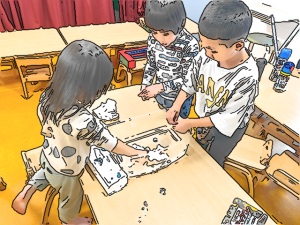

実験セットを使いたがっていいて、こどもたちはもっと何かしたいというのでマーブルチョコレートの周りのコーティング部分で色水をつくることに。フラスコやシリンダーに同じ色を数えて入れて、水をスポイドで入れて振って溶かしてみると、簡単に色水で画用紙に絵を描いてみた。

ストイドでいれた水が多かったので、うす〜い色水になったのですが、「いいにおいがする」と、画用紙に塗るというよりも、垂らしたり流したりして、色の変化と香りを楽しんでいました。

(10)豊かな感性と表現

心を動かす出来事などに触れ感性を働かせる中で,様々な素材の特徴や表現の仕方などに気付き,感じたことや

考えたことを自分で表現したり,友達同士で表現する過程を楽しんだりし,表現する喜びを味わい,意欲をもつよう

になる。

(6)思考力の芽生え

身近な事象に積極的に関わる中で,物の性質や仕組みなどを感じ取ったり,気付いたりし,考えたり,予想したり,

工夫したりするなど,多様な関わりを楽しむようになる。また,友達の様々な考えに触れる中で,自分と異なる考えがあることに気付き,自ら判断したり,考え直したりするなど,新しい考えを生み出す喜びを味わいながら,自分の考えをよりよいものにするようになる。