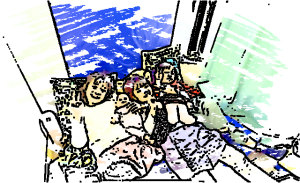

年長さんの女子3人が家族ごっこをしています。赤ちゃんとうさぎのペットの5人暮らしです。

母親「じゃぁ、(子どもの)Rっちが誘って、私たちにあげるんだよ。私たちにちょうだい。3個ずつよ。6個あるから」。

転がっているボールは何か意味があるようです。

父親「あそこ、青いマットの下(にあるよ)」

母親と父親が3個ずつボールを受け取ると、母親が

「ちょっと買ってくるから。ちょっとお父さん、子どもとやっといて。私、行くから!」

といって、飛び出して行きます。一体どこ行くんでしょう? すると、子どもが「赤ちゃん泣いたよ」と教えると、母親が「あぁ泣いちゃった」と、部屋に戻ってきます。

私がそこから「トントンごめんください」と中に入れてもらうと、母親が「赤ちゃんです」と抱えて見せてくれます。名前を聞くと、まだなかったみたいで、ちょっと考えて「ななちゃん」といいます。

すると、子ども役のRちゃんが「ななみは?」とお母さんに提案。母親は「じゃあ、苗字は、おにつかななみ、ね」。(なんでオニツカなんだ?)

3人は私をリビングに案内してくれて、お父さんが「こっちにはすごいソファーがある」と説明してくれました。そしてお母さんが私に「写真撮ってもらいましょう」と言って、3人でポーズ。

「赤ちゃんちょっと泣いちゃったね」と、段ボールと布てきたベッドに寝かせます。お客さんである私に「ここは気にしないでください」と、ベッドが壊れ、かけてでもいたのが気になったのか「ここは違いますから。うさちゃんのベッド」と、お客さんに気を遣ってくれます。

すると、子供がペットのうさぎを連れてきて、ベッドに寝かせます。

「うさちゃん、おやすみ。ここでね。」お父さんが「2段ベッド」。

子どもが「うさちゃんのミルク」とミルクを飲ませます。私がお礼を言って帰ろうとすると、「じゃあ玄関開けなきゃ」とお父さんがドアを開けてくれます。

お母さんも走ってきて「ここはみんなの庭なんですけれど、ここは赤ちゃんのお庭なんです」と離れを見せてくれました。

・・・

私がお邪魔したのは、ほんの5分位ですが、こんな家族ごっこが1時間以上続いていたと思います。犬の散歩に出かけたり、野球をやったり、買い物に行ったり、ごっこ遊びといっても、オニツカ家は大忙しでした。

このように、遊びは単なる模倣に止まらず、そこに持ち込まれる道具としての物と、表現的な要素が流動的に影響しあい、新しい関係性や意味が生成される創造的な場であると言えそうです。

運動ゾーンで展開されるごっこ遊びの空間に入り込んでみると、既存の遊具が新しい道具として使われていることに気づきます。既存の何々ゾーンと言うラベリングを壊していく力を子どもたちの遊びは持っているようです。