この全国大会の企画は保育環境研究所ギビングツリー(略称GT・藤森平司代表)で、運営は各地のGT園が協力して開いています。午前中は熊本市内の保育園、幼稚園、こども園の見学で、午後からは「くまもと県民交流会館」のホールで2つの講演とトークセッションでした。

最初の藤森代表による基調講演は、私たちの保育が「要領や指針が求めているような主体的な子どもに育っているか?」を振り返りを求めるものでした。参考指標として例に挙げたものは、文部科学省・国立教育政策研究所が令和5年12月5日付でまとめた「OECD生徒の学習到達度調査〜PISA2022のポイント」です。それは以下のものです。

これはコロナ禍を経て15歳の義務教育課程修了の子どもたちの読解力、科学的リテラシー、数学的リテラシーの3分野を国際比較したもので、いずれも上位5位に入る「世界トップレベル」の学力を維持していることがわかりました。ところが気になるのは「自律学習を行う自信」(自律学習と自己効力感)は、OECD37カ国のうち34位だったことです。質問は「学校が再び休校になった場合に自律学習を行う自信があるか」を調べるために「日本の高校1年生に「今後、あなたの学校が再び休校した場合、以下のことを行う自信はどれほどありますか」と8項目を聞いたのです。

写真を参照ください。

レポートは次のように分析しています。

<感染症の流行・災害の発生といった非常時のみなら

ず、変化の激しい社会を生きる子供達が普段から自律

的に学んでいくことができるような経験を重ねること

は重要であり、主体的・対話的で深い学びの視点から

の授業改善の推進により、自ら思考し、判断・表現す

る機会を充実したり、児童生徒一人一人の学習進度や

興味・関心等に応じて教材や学ぶ方法等を選択できる

ような環境を整えたりするなど、自立した学習者の育

成に向けた取組を進めていく必要がある。>

どうでしょうか?世界や日本が、このような学校教育

に変わっていくことが求めらている中で、私たちの乳

幼児教育は、どうあるべきなのでしょうか?

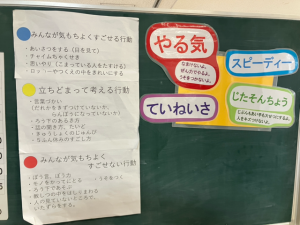

学校教育がこのような方向に向かって変わろうとしていることを踏まえると、保育ではこの「選択できるような環境」をどう受け止め直し、乳幼児にふさわしい形でどう深めるか、という話と関係します。そこで「選択」「参画」「自己決定」などを乳幼児に相応しい形に吟味し直してきました。

一方で「教育基本法第1条(教育の目的)にある「〜平和で民主的な国家及び社会の形成者として〜」をどう育てるのかというように法令から参照していくときも、子どもの権利条約や子ども基本法、こども大綱、OECDのエイジェンシーなどを踏まえて、保育を進める必要があります。

そのときの鍵は「子どもが自分に関係する事柄について自らが影響を与える経験をすること」を保育でどう具体化するかということにつながっていきます。

つづく記念公演は熊本市教育長の遠藤洋路さんだったのですが、話はちょうど同じ文脈になりました。生成AIなどが将来の学校教育を変えるのか?学校の役割はどう変わるのか?教育はどう変わるのか?

次期学習指導要領ができる頃に、もしかしたらシンギュラリティが現実味を帯びているかもしれないほど急速に変化している時代に、大人も含め子どもの学びのビジョンをどう描くのか、極めて重大な時期に来ていることをわかりやすく説明していただきました。

そして令和5年12月22日に閣議決定された「こども大綱」について、「若者やこどもの意見をきいて施策に反映することや、若者やこどもの社会参画を進めること」には次の2つの意義があるとします。

(1)こどもや若者の状況やニーズをより的確に踏まえることができ、施策がより実効性のあるものになる。

(2)こどもや若者にとって、自らの意見が十分に聞かれ、自らによって社会になんらかの影響を与える、変化をもたらす経験は、自己肯定感や自己有用感、社会の一員としての主体性を高めることにつながる。ひいては民主主義の担い手の育成に資する。(赤文字と下線のあるところは遠藤教育長が強調されていたところです。)

この話は、基調講演でスウェーデンの民主主義教育が紹介されたので、そこでピッタリとつながりました。

会場を移動してトークセッションには哲学者の苫野一徳・熊本大学准教授を交えて3人による<これからの教育・保育に必要なこと>について語り合っていただきました。苫野さんは熊本市の教育委員でもあり遠藤教育長とは何年も話し込んでいる間柄です。3人とも「そもそもところが大事」というところが共通でした。

苫野さんは「教育とは子どもが自由に生きたいように生きていくための力を身につけること」とだとし、その自由とは「自由の相互承認」という表現で人類がその実現を目指してきたもの、といいます。教育に必要なことは「子どもを信じて、任せて、待って、支えること」。それは誰もが当たり前のことと感じているはずなのに、それが十分にできなくなっているのは、システムがそうすることを阻んでいるからではないか。そういう意味でも150年経った日本の学校教育も構造転換が必要で、考え方は250年の積み重ねを経てできているから、それを実装する時期にきているとし、それに必要なのは次の3つではないかと提案されました。

構造転換の柱を項目だけ紹介すると①「学びの個別化・協同化・プロジェクト化」をすすめ②「探究をカリキュラムの中核にして自分たちで対話を通して学び」さらに③「学校を多様性がごちゃ混ぜのラーニングセンター」にしていこう、といった話でした。「これらは各地で、すでに始まっています。10年後は明るい」と話されました。