新宿・高田馬場にある当園の姉妹園「新宿せいが子ども園」は2007年の開園当初、学童が併設されていたのですが、その卒園児保護者らで作られたコミュニティ「落四小学区域の学童クラブと地域の子どもたちを考える会」(代表・渡辺仁子)が9日(日)午前、同園で「子どもの権利条約って何だろう?」と題するイベントを開きました。会場には20人ほど、オンラインでの参加者が高校生や学校の先生方も含めて100人ほどになりました。

この「考える会」は同園が待機児童解消のために定員を1・5倍に増やした際に、学童が地域に移管され、その後この会が発足して、地域を巻き込んだ活動をしてきました。今回のイベントは7回目になります。

参加申し込み時にとったアンケートによると「子どもの権利」に関するは「優しい教育を受けられる権利」「子どもが子どもとして生きるうえで尊重されるべき必要な権利」「子どもがもつ当たり前の権利」「家庭での子どもの権利のあり方は、とても深刻な課題であると感じる」・・など。最初に司会から紹介されました。

最初に、同こども園の園長で、社会福祉法人省我会の理事長でもある藤森平司園長が、40分ほど話しました。内容はOECDなどの調査結果を紹介しながら、日本の若者の「生きる力」が本当に育っているのか? 主体的に学ぶ力、学ぶことが楽しいから学んでいるという姿になっているのか?といった話でした。

この話を聞きながら、その頃のことを思い出しました。1989年(平成元年)に国連が採択し、その後日本が1994年(平成6年)に批准するのですが、これをうけて平成11年改定の保育所保育指針の第1章総則に「乳幼児の最善の利益」(the best interests of the child)という言葉が冒頭に登場します。日本の批准から昨年は30周年でした。

この間、その理解は<深化>し続けているように感じます。現在は子ども主体の保育といえば、GTでは<子どもの発達にあった選択や参画、自己決定>などがキーワードの一つです。自分に関係することに自分らしくコミットメントできる環境を、子どもにとってどう可視化するか、また同時に、そこで生じる遊びや学び、探究など、ものや他者との間との相互作用や創発する子どもの姿をどう深めていくか、ということと関係していきます。

私たちは慣れ親しんでいる「子どもの最善の利益」。子どもの意向や考え(view)を尊重するということは、実際の保育の姿として深め続けられていると言っていいでしょう。たとえば象徴的な姿をあげるなら、赤ちゃんの鼻水を拭いてあげる時も、今はちゃんと声をかけて同意をえてから拭いてあげるように変わっています。虐待や不適切保育などは論外ですが、いまだに続いていることから目を背けることもできません。

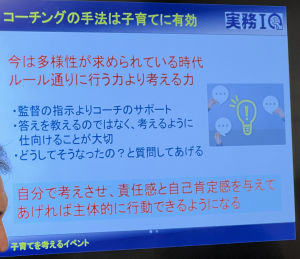

続いて中山利彦副園長は、子どもの権利条約が成立してきた歴史的過程を簡単に振り返りつつ、条約の特徴を説明しました。また4コマ漫画でわかりやすい本『保育に活かす子ども権利条約』も紹介されました。この本は日本保育学会でも推薦されました。続いて元ソニー開発マネージャーで富士大学教授の鬼木一直教授が、主体的な子どもを育てる育児のポイントを解説しました。

その後、グループに分かれて10分ほど意見交換。「学校の決まりやルールが受け身になってしまい、保育園のときのように、自分のこととして、親子で話し合ったり、考えてかかわる感じになれないのはどうしてだろう?そういうことを話し合う機会もなくなってしまったように感じる」(卒園児の母親)など、いろいろな話題がでて、話し合ったことを共有しました。最後に質疑応答のあと地域からの報告がありました。地域からの事例としては「子どもが笑顔になるサポート」がいくつか紹介されました。2時間のなかにギュッと内容の詰まった学びの時間でした。