子どもの気持ちに寄り添うことはむずかしい。わかってあげたいのに、どうも本当のところは、わからない。あまり考えてもしょうがないから、そのままでやり過ごしていく。大きくなるにつれて、いずれ子どもの方から、そうした姿が消えていき、こちらもそういうモヤモヤがあったことも忘れていってしまう。子育てって、そういう不明瞭なこととの出会いと忘却から成り立っている、とさえ思える時があります。

今日話題になったのは、お迎えにきたとき、なかなかお家に帰らないのはなぜか?という話です。子どもにもよるのですが、確かに親御さんがお迎えに来ると子どもの姿が「豹変」することがあります。これは、今遊んでいることが継続中で、なかなかおしまいにできないという話とはちょっと違います。一旦その遊びはおしまいになっているのですが、予定にない延長戦が始まる感じです。それまでの空間と親のいる空間では、おなじ保育空間でも質が変わる、といった感じです。たとえば、おふざけが昂じたり、はしゃいで遊びに拍車がかかったり、玄関でかくれんぼが始まったり、いわば遊び性にもう一度新しくエンジンがかかる感じです。

模型的な理屈で考えると、こんな感じでしょうか。好きな遊びが継続されている空間に、大好きな存在である親が現れると、いわば「好ましこと」の足し算がおきます。子どもにとって「好き」のダブルですから、子どもにとってそれは至福の時空となっているのかもしれません。ふたたび遊びに火がつく場合もありそうです。忘れていた遊びの火種に、どこからか「ふいご」が風を送っているかのようです。嬉しさの足し算のようなことが起きているのでしょうか?

そう考えると朝の登園時は、逆の現象が起きていてもおかしくありません。園生活にすっかり慣れている子どもは、登園してまだ本格的に遊び始めていなくても、登園前からすでに気持ちが園の空間に入り込んでしまっている感じで、一目散に遊び始めます。最初から遊びがイメージされており、そこから親がいなくなってもその遊びの火が消えることはありません。親子の空間から園の空間へスイッチされていくのですが、子どもが園生活に慣れていないうちは、親がいなくなる「引き算」の効果がはっきり現れます。そういう場合、家庭と園の遊び性の継承として、家にあるお気に入りのものを何か園に持ち込みたいという話になる場合もあります。

園生活も大好き、お家の人ももちろん大好き。そこから生まれる子どもの姿の変化は、二つの大好きが足し算なのか掛け算なのかわかりませんが、いずれにしても相乗効果的に目立つのでしょう。さらに、たぶん、帰りたくないと無意識に働くのは、帰宅後の過ご方がスケジュール的に動いていく時間への抵抗もあるかもしれません。遊び性のなかに、そうした大人にとって都合のいいスケジュールは存在しないからです。

遊びはあくまでも自由な思いつきと思い通りになる時間の過ごし方なので、色々な意味で余白とか余裕とか心のあそび(間)も駆使されています。タイトな縛りから逃れる動きが遊びなので、そこへの抵抗として「帰らない」という現状が起きている可能性もあります。

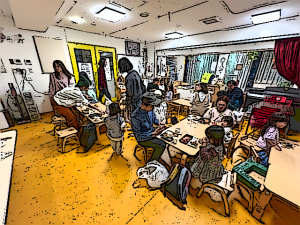

今日はフードコートでした。晩御飯を家族で食べて帰ることができる日です。

最終的に夜の睡眠という形でその日を終えて、覚醒という形で次の日を迎えるのが命のリズムですが、夜の夢の中に子どもを誘うのは、心理的な「安心と満足」だと言われています。その鍵を握っているのが、遊び性だとすると、生活のリズムのなかに「あそび」(間の方)を意識的に設ける工夫が必要な時代なのかもしれません。何かと忙しい社会生活ですが、フードコートがそれにちょっぴりでも役立ってもらえたら嬉しいです。