2025/04/02

2024/09/13

もし大地震などがおきて、保育園にいる子どもは大丈夫だろうか?と心配になったら、まずは保育園のホームページをご覧ください。「園からのニュース」に安否情報を載せます。

「先ほど発生した地震による被害はありません。登園している園児も職員も全員無事です」など、子どもの様子や被災状況などをお伝えします。

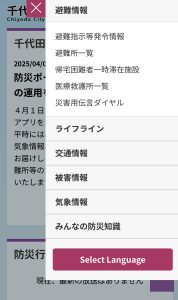

また災害伝言ダイヤル(171)にも、安否情報を録音します。操作できるようにやりかたを覚えておきましょう。

2024/09/06

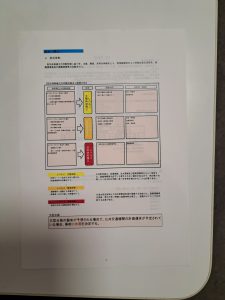

全ての災害、水害、大地震についての保育園の行動マニュアルです。

それぞれの災害に対して、どのように行動したらいいのかを説明しています。

●火事などでの避難先は「いずみこども園」、水害の場合は「神田さくら館」(千代田小学校)です。

(1)全ての災害に関する行動マニュアル

(2)神田川や荒川が氾濫しそうなときの行動マニュアル

(参考)荒川が氾濫したときの浸水地域ハザードマップ

http://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/kurashi/bosai/suigai/documents/arakawa-hazard.pdf

(3)大地震が発生したときの行動マニュアル

*ホームページのカテゴリー「防災」に掲載しています。

2024/08/05

荒川の洪水・高潮を想定した避難計画があるのですが、それに基づいて年1回の「情報伝達訓練」(8月)と「引き渡し訓練」(9月)を実施します。

このお知らせは「情報伝達訓練」になります。いかに流れを説明します。

台風接近など、水位上昇などが前日以前から想定される場合は、できるだけ出勤や登園をしないことが求められる場合もあります。

🔳 注意・警戒・非常体制について

(1)「大雨注意報」や「洪水注意報」が発表されると、保育園はレベル2の「注意体制」を整えます。

(2)次の段階の「大雨警報」「洪水警報」「荒川氾濫危険情報」が発表されると、保育園はレベル3警戒体制を確立することになります。

この時点で保護者の皆さんへ以下のような「事前連絡」を行います。

(3)さらに「避難指示の発令」あるいは「荒川氾濫発生」の情報が発表されると、保育園はレベル4の非常体勢に入ります。

止水版の設置等と合わせて施設の出入りを禁止し、自衛水防組織が垂直避難あるいは立ち退き避難を実施します。

<想定される事前連絡の内容>

大雨警報及び荒川氾濫危険情報が発表されました。園児の早めのお迎えをお願いします。(あるいは「明日の登園は控えてください」とお願いすることになるかもしれません)

そして、今後の情報に十分に注意してください。避難指示の発令や荒川が氾濫したという情報があると保育園は出入りができなくなります。

立ち退き避難の場合は「神田さくら館」あるいは「区立スポーツセンター」へ園児と職員は避難します。その時はまたお知らせします。

・・・・・・以上・・・・・・・

このような情報を適時、お知らせすることになりますので、この連絡がスムーズに届くかどうか、確認をお願いします。

2023/09/01

厚生労働省が平成28年3月にまとめた「ガイドライン」です。

その後こども家庭庁から周知徹底されました。

当園は、このガイドラインに基づいて、事故防止および事故発生時の対応策を講じています。

2021/10/09

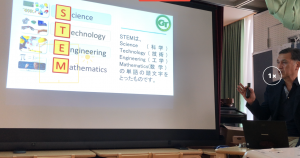

先日7日の園内研修に続き、今日9日は藤森統括園長を囲んで、STEM保育について学びました。

10年後というのは2030年のことを指すのですが、それまでに急いで取り組む必要のある「地球温暖化防止」や「格差是正」に失敗すると、今の子どもたちが大きなツケを払わされる世界になってしまうことを意味します。従って、まずは大人が、政治が「正しい選択」をする必要があります。しかし、その実行が、なかなか難しい。

それでも一昨日7日(木)午後10時41分の地震のように(他にも、実際に起きた10年前の東日本大震災や、2050年までに70%の確率で起きると言われている「首都直下型地震」のように)、世界を揺るがすような大きな変化が待ち受けていて(変動性=Volatility)、それがいつくるのか不確実で(不確実性=Uncertainty)、それは単純なものではなく(複雑性Complexity)、合意を得ることが難しいような曖昧さ(Anbiguity)が付き纏います。こんな世界の特徴をVUCA(ブーカ)というのは9月1日に述べました。

今日の勉強会は、この話が大前提になります。そんな時代にはならないよ、と考えるなら、以下の話はいりません。でも残念ながら現実の世界はそんな時代になるのです。そんなに遠くの話ではありません。園児たちが中学生や高校生になる頃の話です。私の実感では、それはあっという間に来ます。そうした世界が待っていることが確実な中で、どんな力をつけておく必要があるのか?ということを考えました。

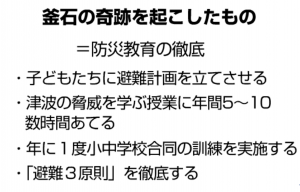

藤森先生の話は、まずなぜ、OECDが「2030年に向けた教育プラン」を打ち出したのか?ということから始まりました。きっかけは、日本の東日本大震災の教訓です。その一つが「釜石の奇跡」です。

消防庁のホームページによると「岩手県の釜石市では、約1,300人もの人が亡くなったり行方がわからなくなったりしました。大槌湾に面した鵜住居地区も、津波で壊滅状態となりました。しかし、この地区の鵜住居小学校と釜石東中学校にいた児童・生徒約570人は、全員無事に避難することができました。これは「釜石の奇跡」とよばれています。」として、音声読み上げ機能もつけて、詳しく説明されています。

https://www.fdma.go.jp/relocation/e-college/ippan/cat/cat1/cat/post-12.html

・・・・・・・・・・・・・・・・・・

では、児童・生徒は、どのようにして無事に避難することができたのでしょうか。

(1)鵜住居小学校では、地震直後、まず校舎の3階に児童が集まりました。ところが、3階に集まり始めたころ、

(2)隣の釜石東中学校では生徒が校庭に駆け出していました。

(3)これを見た小学校の児童は、日ごろから釜石東中学校と行っていた合同訓練を思い出し、自らの判断で校庭に駆け出しました。その後、児童・生徒は約500m先の高台にあるグループホーム「ございしょの里」まで避難しましたが、建物の裏の崖が崩れるのを見た生徒が教師にもっと高いところに避難しようと伝え、

(4)さらに高台の介護福祉施設「やまざき機能訓練デイサービスセンター」まで避難しました。

(5)このあと、津波が堤防を越えたという消防団員や地域の人の声に反応し、子どもたちはさらに高台の石材店までかけのぼりました。

(6)このあと学校やまちは津波にのまれてしまいましたが、児童・生徒は全員、無事に避難することができました。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・

なぜ、こんなことができたのでしょうか。

どんな力の差が、子どもたちの生死を分けたのでしょうか。

どんな防災教育が功を奏したのでしょう。

ホームページには、大きな文字で以下のようにまとめてあります。

さらに、その三原則とはこの3つです。

この教訓を、ブーカの世界に立ち向かうための教育に取り入れたのが、OECDの「ラーニングフレーム2030」だと、いわれているそうです。ちょうど7日の園内研修で取り上げたものです。ただし、このモデルは、教員が主導して行う教育モデルに近いので、子ども主体の学びに転換させる必要があります。

その参考になるのは、シンガポールの教育改革です。さらにこれを突き詰めていくと、STEM保育の必要性につながっていくのです。その内容は別の機会に触れるかもしれませんが、今日は、そのポイントを整理しました。

藤森先生は来月、北京で幼児のアクティブ・ラーニングについて講演します。藤森先生に講演を依頼したのは、佐藤学先生と秋田喜代美先生です。

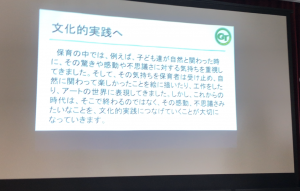

保育において、想定や思い込みにとらわれず、現状に甘んじないで、各自が当事者として率先して行動できるかどうか?

子どもにはクリティカルシンキングが必要なこと、見通しを持って最善を尽くそうとすること、自ら考えて実行する力を持つこと。こんなことができるように、さて、乳幼児からの保育は何をどうしたらいいのか。

今日の勉強会で、絞り込んでいって最後に残ったキーワードは、真鍋淑郎さんと同じ「好奇心」でした。

2021/09/14

全ての災害、水害、大地震についての保育園の行動マニュアルです。それぞれの災害に対して、どのように行動したらいいのかを説明しています。

(変更になった点)

●安否情報の提供方法に「コドモン」が加わりました。

●火事などでの避難先は「いずみこども園」になりました。従来は「ほほえみプラザ」でした。

(1)全ての災害に関する行動マニュアル

(2)神田川や荒川が氾濫しそうなときの行動マニュアル

(参考)荒川が氾濫したときの浸水地域ハザードマップ

http://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/kurashi/bosai/suigai/documents/arakawa-hazard.pdf

(3)大地震が発生したときの行動マニュアル

*ホームページのカテゴリー「防災」に掲載しています。

2021/09/01

令和3年5月20日から「避難指示」で必ず「避難」になりました。

もし台風などで神田川や荒川が氾濫する恐れがあると判断されたら

保育園は休園とします。いつその判断をするかは、千代田区の指示に従います。

避難の方法は4つあります。

保護者の皆さんも、どうすることが難を避けることになるか

予め想定しておきましょう。

2021/02/21

◆地震を想定した避難訓練

すでに2月後半。成長展が始まった15日からの週は、入園説明会(17日)や睡眠講座の開催にひな祭りの準備(18日)、地震を想定した避難訓練(19日)などがありました。また卒園アルバムのための記念撮影や、保育所保育要録の打ち合わせ、卒園式の準備など年長さんの卒園に向けた準備にも一段とギアの入った週にもなりました。

地震を想定した避難訓練は「散歩の途中や公園で遊んでいる時にもし地震が来たらどうするか」を想定します。地震で倒れやすい物がないか、あるならそこから速やかに離れることができるか。戸外活動先と保育園の連絡体制や通報訓練も積み重ねが必要です。もしもの備えは、想像力と実行力が欠かせません。色々な気づきを積み重ねて共有するようにしています。

◆手洗いの具合をチェック

成長展では、会場に入る前に「手洗いチェック」を体験してもらっています。蛍光剤入りのローションを塗ってから手を洗ってもらい、ブラックライト(安全な波長の紫外線)に照らすと、洗い残したところが白く光ります。上手に洗えているかどうか、試していただき、残りやすい箇所はどこか、洗い方の癖や弱点を知って、洗い残しのない手洗い方法を身につけましょう。

◆実習生の受け入れ

ところで、新柄コロナウイルス感染対策は変わらず続けていきますが、緊急事態宣言の延長で急遽、実習を受けることができなくなった学生救済のために、15日から東京家政大学(2年生)の実習生を一名受け入れています。3月1日までの12日間です。

保育所は学生が保育士になるために養成する機関でもあります。保育士養成のコアは実習です。これが実施できない養成課程は、とても大事な学びができないままになってしまいます。感染防止と両立させながら、実習ができるように応援しますので、保護者の皆さんにもご理解のほど、よろしくお願いします。

さて、月曜からは2月最終週になります。25日は誕生会をバス遠足で実施してみます。毎日を大切に過ごしていきましょう。

2020/09/01

千代田せいが保育園は9月15日(火)に広域防災訓練をします。その一環として保護者の皆様には、首都圏直下型地震の発生を想定した「引き取り訓練」をしていただきます。

本当に大規模な地震が発生したら、職場から簡単に保育園まではお迎えに来ることはできません。交通機関は麻痺し、自宅も被災していますから子どもを引き取っても生活できるかどうかわかりません。

やらなければならない手順は、ご自身の安全確保、家族の安否確認、自宅の被災状況の確認、そして引き取りです。この行動手順の中で、今回の訓練でやっていただきたいことを4点に絞りましたので、ご確認ください。

① コドモンによる園児の安否確認

②交通機関が使えない時のお迎えの練習

③NTT災害用伝言ダイヤルの使い方

④児童表・緊急データカードの更新

9月は防災情報が増えます。これ以外にも、帰宅できないことを想定した事業所・会社での避難生活のシミュレーションや、家族同士の連絡方法の確認、高層ビルに閉じ込められた場合の対策、食料など生活必需品の確保などを点検して見てください。

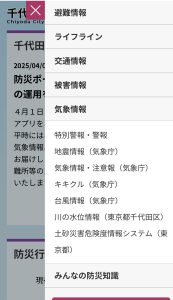

なお、千代田せいが保育園の防災情報を参考にしてください。

https://www.chiyodaseiga.ed.jp/bousai/