万世橋交通安全協会から、残念なお知らせがありました。

2025/04/17

万世橋交通安全協会から、残念なお知らせがありました。

2025/04/16

何かを検討するときに、あれだったらそうなのに、どうしてこれだったらそうならないんだろう?「あれ」と「これ」をつい対比的に考えてしまう。こうやって二項対立の罠にハマるんだから、しょうがない。だって比べることが思考の起点になるこることが多いでしょ。何のことかというと、遊びの話です。昨日の話の続きといえば続きであり、別のことといえば別のことでもあるんですが、何かを一旦分析するために分けてみて、それからまた総合するということをせざるを得ないのが、人間の「あたま」なんですよね。

というわけで、遊びに一旦分け入ってみます。遊びの探索です。よく人間性を考えるときに、こんな例え話をします。鳥は自然である、だから自然の鳥が作る巣も自然である。ところが人間はどうも自然だけではないようだ。なぜなら人間が住む家をつくると「人工」と呼ばれるからだ。だから人間は一方で動物という自然でありながら、かたや、その手で生み出されていくモノは、自然から離れてしまう生き物なんです・・・こんな話をしてみます。また、二項対立かい?!といわれそうですが。笑

人間がデザインして自然そっくりのものを作り出そうとしても、それは自然には敵いません。確かに生成AIや四つ足ロボットやiPS細胞のように、大阪万博でも披露されているような先端的テックは、人間が生み出したモノでありながら、人間のある種の能力なら、はるかに凌駕していきます。しかし、人間にとって取るに足らないと思う簡単なことは、最先端テックにとっては最も難しことのようです。たとえば身体性に根差した生命性は、人工はまだまだ、太刀打ちできそうもありませんね(でも、果たして、どうなるかわかりませんが。この辺で歯止めをかけておかないと、危ないと言う専門家もいらっしゃいます)。

その最たるものが赤ちゃん=人間です。妊娠から出産をえて赤ちゃんが産まれるまでの過程は、そしてその後だって、人間の創造の手がまだまだ及ばないそうです。「発達」と訳すからか、まだ分かったような気になってますが、私の大学時代は、この生物学は「発生」だったんですが、社会文化的には「生成」と使う文脈が増えたなぁ、と感じます。保育の分野でも、単純に発達を遂げさせると言う言い方だけでは、言い表せない事柄が取り扱われるようになってきたからでしょう。

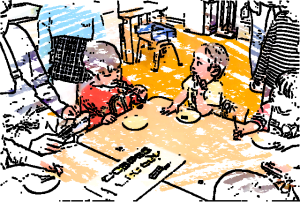

子どもが遊ぶものも、自然物と人工物では、遊びに差が出ます。その差は遊びのなかで生まれる関わり方と意味が、自然物との方が多様です。引き出されるアフォーダンスの意味が多い。屋上の土や砂と戯れている様子をみていると、それがはっきりとわかります。早い話が、井形ブロックだから、そこに落ちてることに「あれっ」と思っちゃいましたが、山の中に落ちてる小枝にそんな反応しようがない。

ゾーンに分けるなど、似たものを集めたり、どこに何があるというリソースが明示的に並んでいたりするので、そういう空間の方がよく整理されていると言うのでしょうから、多様な関わり方に開かれている自然空間とはちょっと違う。

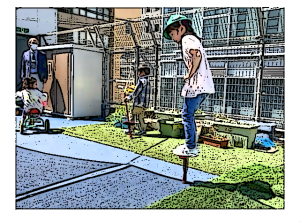

カラスノエンドウの実を集めたり、花びらと一緒にそれがごっこ遊びの材料になったり、枝を輪にしてお友達を追いかけたり、使っていた棒をフェンスの外に隠しておいて、また引っ張り出して取ろうとしていたり。やっていることが次々と新しく世界が姿を変えて立ち現れてくるものだから、そのグルーヴ感から離れたくなくなるのは、みていてよくわかります。

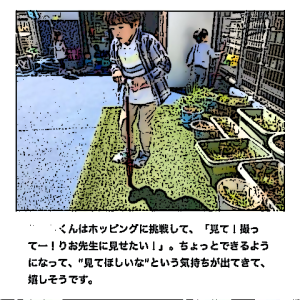

一方、三輪車、ポンピング、コンビカー、滑り台などもあって、順番に交代して楽しんだりしています。面白いことに、遊び方というか、目的が明確なので、見てみてと言ってくる時は、自分ができたと言うときの方です。何かを作って持ってきて、見てみてと言う事はありません。関わり方と意味が一見、狭く深く高度に感じます。

どっちも楽しいのですが、関わり方と意味が多様に生成しているのは、見方によるかもしれませんが、自然物を相手にしている方のように感じます。それでも遊具の方は、自然界にはない目的をピンポイントで体験できるようにデザインしているので、使い方は限定的でも、その焦点化された機能に限っては、他ではできない体験が生まれているようです。グッドトイなどもその一点の特異性が面白いのですけれども。そう考えると、先端的テックと似てるなぁと思ってしまうんです。

そして、そこをずらして「異化」して、多様な経験と意味を生成させようという環境の再構成が提案されているように感じます。

ただ、感覚や感性を通過した表現のことを考えると、自然性が入り込んできて、人間性のなかの生命性とシンクロするあたりに子ども性を感じてしまう。わぁ子どものセンサーってすごい、っていう。そこもキーポイントのように思えます。

また生き物の飼育とか水槽とか観察キットなど、自然と人工のハイブリッドなものも結構あるし、園外の公共施設における自然との関わり方は、社会性の学びとしてそれぞれ考えていくことになりそうそうです。里山なんて、そのハイブリットな空間の代表的なものだと思いますけれど。自然であるように見えて、極めて人工的な田んぼなど。人間の手が入っていない原生林なんてほとんどないわけですけれど。そこまで極めなくても、子ども性は環境の中の自然性を指し示してくれる存在のようです。

さらに、鬼ごっこやわらべうた。今日も、あんな狭いところで、自分の靴を宝にした宝が始まってました。人工的表象空間の何と豊かな事でしょう。その中には、自然も入り込んできていると思えるのですが。遊びの探求は、限りなく、考えてみたいことがモリモリです。

2025/04/15

「そこで遊んでいると気にしなくて済むよね。とくに雑木林のようなところだと、時間になるまでギリギリ遊んでいても大丈夫だし・・」。

こんな会話がありました。さて、この気にしなくて済むよね、とは何を気にしなくて済むのだと思いますか? 答えは後片付けです。砂や石や水、あるいは枝や葉っぱや木の実を使って遊んだ後で、それを元の場所に戻すなどの「後片付け」はほとんどいりません。

それら「砂や石や水、あるいは枝や木の実などの自然のモノ」は、その属性によって、いろいろな遊びを誘発します。長い時間、その遊びを下支えする万能なツールたちです。しかもほぼタダで手に入り、子どもたちにしかその価値が見出せないほど、普段は見向きもされず、場合によっては清掃や伐採やごみのように扱われてしまいかねない代物たちです。

そう考え直してみたときに、ふと今朝、室内のあちこちに転がっていた井形ブロックを私が拾って箱に戻したことを思い出しました。・・こんなとろこにも、あ、あそこにも。「何かを作って遊んだあとの証拠だけど、まだ片付けることまではできないんだろう、しかたないか・・」。作ったもので何かを見立てたり、戦いあったり、投げたりしたかもしれません。そういう名付けようのない子どもの振る舞いには、名前がなかったり、あまり注意も向けられない、曖昧な動きの印象しか残さないような遊びです。もしかしたら、当て所もなくフラフラしているという見方をされてしまうような姿だったかもしれません。

でも、それが雑木林のような自然の中で、枝や棒などを振り回したり、地面に絵を描いたり、何本も組み上げたりして遊んでいたら、それは立派な自然保育だと、どこか安心してみているようなところはないでしょうか?ところが井形グロックが室内でころがっていると、その前に展開していた遊びまでが、否定的に見られかねません。その違いはどこからくるのでしょうか?

遊びの最中には、子どもが何か働きかけて、その対象が変化したり、思わぬ謎や問いを投げかけ返してくるような相互のやり取りが引き起こされています。応答的、あるいは対話的なことが、頻繁に起きています。対象がものであろうと、友達であろうと、先生や大人であろうと、その呼びかけられたり、呼びかけたりという相互作用が豊かに起きていることが、生き生きとした遊びだといえるでしょう。それこそ<主体的な活動>となっていくものでしょう。

井形ブロックでも、こことことを繋いだたら、こんな形になった、それにもっとこうしたらどうなるだろう?お、こうなった、じゃあ、こうしてみたらどうだろう、うん、なかなかいいぞ・・そういう一連の<気づき>と<思考>と、楽しいといった<心情>や、それならもっとこうしてみたいといった<意欲>が働いていて、いいかえると、そこにいわば課題解決プロセスがうまれいて、最初あるいは途中から「こうなったらいいな」という目的も生まれては、それがさらに更新されていきながら、次々と何かを作り上げていく過程がそこにはあります。

さらに、そうした過程は、ずっと続いているわけでもなく、ときにぶらぶらとあとどなく過ごす<空白>も豊かにあって、そのなにもしていない空白の方が、熱中している遊びの土壌のようにも思えます。その空白の時間や空間は、自然の中なら、それこそ自然なこととして受け止めてもらえるのに、都会というか現代社会の時計の刻み方のなかでは、もったいない、無駄な時間とみなされがちです。

だとしたら、自然の中で起きていることと室内遊びで起きていることの、その扱われ方の差がどこから生まれているのかに目を凝らしてみたい。生き生きと遊んでいる、その部分だけを取り出すことができるなら、大きな差はない気がします。もちろん室内と自然のなかでは、もっといろいろなことが違うのですけれども。ともあれ、遊び込んでいる豊かな活動を生み出している背景や空白のところとセットで捉えることが大事なのでしょう。そのことを確かめながら、大切なテーマの焦点を外さないようにしていきたいと思ったのでした。

2025/04/14

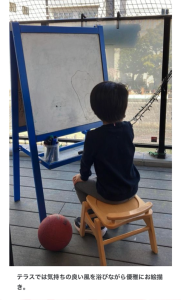

今朝の子どもの様子を先生と話し合っているうちに、子どもの主体性の話になりました。朝からベランダで遊んでいた子どものことについて、その経緯を知ると「なるほど!」と思ったからです。どうしてそこで先生と遊んでいるのかという経緯やそこに至るまでの「姿の背景」を知ることで、見えてくるのが<子どもの主体性>(あえてこの言葉を使うなら)というものだなあと感じたのです。この説明はちょっと伝わらないかもしれませんが、こんなことです。

主体性という概念は実は関係性の状態のようなもので、固定的な個人の能力や属性ではないのではないかと思いえます。確かに行為主体性の進化や発達が論じられているので、個人にも実態としてあるような気になるのですが、実際は主体である子どもがさまざまな要因の複雑な契機のなかで見せてくれるものであり、川田学さんがいうように「つながり」のなかで現れてくる関係の変容だと捉えた方が保育の実際にあうようなきがします。

また子どもがそのようにあるということは、子どもが最終的に一人で(自己)決定したことではなくて、何かを選択などして、たとえそのように見えたとしても、さまざまな要因との相互作用のつかのまの揺らぎのなかでの動的平衡状態のようなものにも見えてきます。こっちをやっていたかと思うと次はこうというように、変幻する流動体のなかに主体という焦点を探そうとしても、同定しにくいように感じます。

たとえば今朝、先生との「・・・それじゃあ、しらばらくベランダで絵本でも読んでみる?」という提案があったからこそ、その子はそこを選んだのであり、さらにその提案を生んだのも当の彼女の姿への配慮からだったわけで、さらに遡ればその姿になったのも、一緒に遊んでいた子どもとの積み木をめぐる遊びの展開のなかで生じたことがきっかけになっています。また話し合って決まったということが何かあったとしても、そのなかには子どもたちなりの主張や妥協や同意や諦めなどが渦巻いており、いろいろなことがあっての、その状態だからです。

子ども理解の背景をしるということは、その動的変化の隠れた要因がみえてくるようなものであり、そこにもう一つの太いラインがあったのかと気付きつつ、そこを辿り直すようなことが物語としてみえてくるという仕掛けになっているのかもしれません。

2025/04/10

2025/04/09

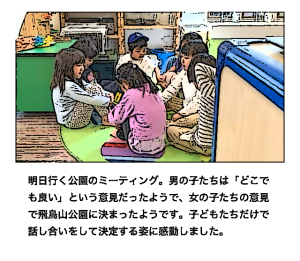

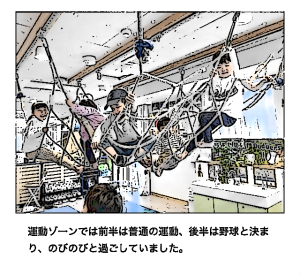

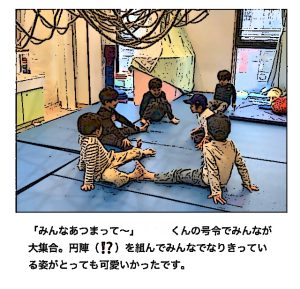

以下は4月9日の幼児の保育ドキュメンテーションです。4歳、5歳を中心とした生活をピックアップしたものですが、当園の保育の特徴がよく現れていると思います。子どもたちの園生活圏は、室内にも園外にもありますが室内だけでも、面白い空間がこのように展開しています。多様なリソースの選択、子どもたちの対話や意思決定のありかた、過去から未来への広がりなども感じていただけるのではないかと思います。

2025/04/09

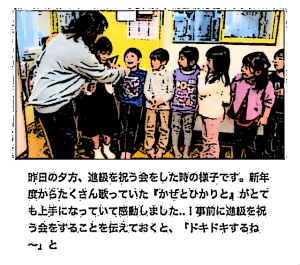

今日から始まった「ちよだフードコート」。ちょっとでもホッと、できる時間をもっていただけたら、始めてみました。13家庭の方が弁当・惣菜を注文し、8家庭ほどが園で夕食を食べて帰られました。

保育園はただ2階のダイニングを公開しているだけなのですが、こんなことで少しでも気を緩めるひとときがもてるなら、遠慮なく利用してください。次回は4月23日(水)です。次回は電子レンジ間に合うと思います。

2025/04/09

シェフの江口そらさんが、ホタルイカが手に入ったというので、彼の提案で夕方、屋上でバーベキューに。

串に刺して炭火焼き、タレをつけてさらに焼いて完成。香ばしい香りと煙が、風にあおられて保育園の室内にまで届いてました。

おかわりを求めて出来た子どもたちの列。その先にあるのが、スルメイカと言うのも楽しい景色でした。

2025/04/09

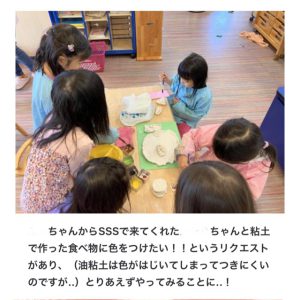

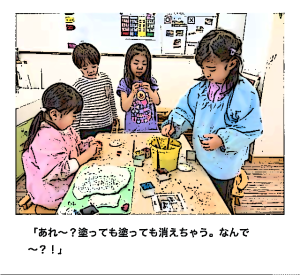

月に1回の味の探究が4月から始まりました。旬のアスパラガスです。緑と白と紫。これどんな色?と言う会話に始まり、食べるところまで、おそらく10以上あったであろう、一つ一つの動作を始める前に、次に◯◯してみてもいい?と聞くと、子どもたちが「いいよ〜」と、かわいい声で返事をしてくれるのですが、それが「もちろんだとも!」というワクワクした気持ちが表れてして、真剣にみ続けていました。

まずじっくり触り、皮をむくところを眺め、その皮を匂い、色の違いを確かめながら、茹で上がっていくところもじっくり観察して、色が変わっていくことに気づき、今度はそれを油で焼き、パチパチと音がして焦げ目がつき、香ばしい匂いがしてきて、塩をふり、目の前で、それらが程良い大きさに切られ、並べられ、そして、小皿で配られて、いよいよ「いただきます」。

「いただきます」に気持ちがこもっています。本当にこれからいただきます、と言う本来の言葉の意味に気づくように。

昨年は8月からでしたが、今年は年度初めから。2歳児クラスの、この子たちからやるのが、やっぱり、いい。午後の振り返りでも、一人ひとりの子どもの仕草や姿から心の動きを想像した会話が楽しい。詳しくは掲示する予定の活動報告をご覧ください。

2025/04/08

今年度から千代田区は小学校の入学式が午後になりました。新年度の始まり方として朝から式では慌ただしいという事情もあったようです。子どもも午後からの方が参加しやすいのかもしれません。私と年長担任と分担して参加しました。実は先生も午後の方が参加しやすいのです。

私は新しい校長に挨拶したいので和泉小へ。入退場のとき卒園児とも視線があうとにっこり。服部校長先生からは「お友達に優しくしましょう、よく寝てよく食べて元気に勉強しましょう」という二つのお願い。わかりましたか?に「はい」と大きな返事が体育館に響き、新しい気持ちで次のステージでの生活が始まりました。