今日は久しぶりに私が誕生会の進行をしました。映画「こどもかいぎ」の監督、豪田トモさんがつくったしかけ絵本『おなかのなかのあかちゃん もういいか〜い』を読んであげました。年長組のあかちゃん好きな子たちも協力してくれました。詳しくは、コドモンの活動の記録をごらんください。

2025/02/27

今日は久しぶりに私が誕生会の進行をしました。映画「こどもかいぎ」の監督、豪田トモさんがつくったしかけ絵本『おなかのなかのあかちゃん もういいか〜い』を読んであげました。年長組のあかちゃん好きな子たちも協力してくれました。詳しくは、コドモンの活動の記録をごらんください。

2025/02/26

八王子市で活動している「NPOゆうゆうサポート」の講師として心の発達について講義をしてきました。対象は、これから援助活動を始めたいと思って勉強をはじめた方々。

この講習を受けると、全国のファミリー・サポート・センター(ファミサポ)の提供会員として活動できる資格を取得できます。この組織は、私が前の保育園にいたときに地域有志とともに立ち上げたNPOなのですが、20年近く続いています。子育ての互助組織を地域に根付かせるためにやってきました。このモデルを千代田区でも展開したいな、と思っています。

2025/02/25

千代田区の子どもたちが、どうやったらもっと読書をするようになるか?その第4次にあたる推進計画が固まりました。3月末までに公開されます。この計画は令和7年度から11年度までの5か年計画なのです。タイトルは「すべての子どもが読書を通じて、豊かな人間性を育むことができるまち」です。サブタイトルには〜「本の街」で暮らす子どもたちへ〜がつきました。前半に子どもの読書の現状について、後半に取り組む内容が説明されています。これからどうなっていくのかわからないAIの時代。読書のあり方も大きな影響を受けることが予想されます。

2025/02/23

🔳4月から保育園の2階を夕方、食事スペースとして開放し、「フードコート」して利用してもらうことを計画しています。

食べ物は持ち込んでもらってもいいのですが、保育園でつながりのある自然食のイタリアレストラン「en」が、水曜日だけデリバリーしてくれることになりました。卒園児の方も利用できます。

🔳試食会を3月12日(水)の夕方5時〜6時45分(食べ終わる時刻)に開きます。

スマホで注文できる以下のすべてのメニューを、当日、並べますので、ぜひ味見してみてください。

アンケートをとり、ある適度の数が見込めるなら4月から月2回(原則第2、第4水曜日予定)開始します。

・スマホで注文できる専用のメニューは、以下です。

・内容や価格、子どもも食べられそうか、などをご確認ください。

・他の食べ物を持ち込んで、組み合わせてもらっても全く構いません。

・持って帰っても構いません。

要するに、晩御飯を保育園で食べて帰ろう!と言うわけです。自由にアレンジしてください。

(ただ、食べた後の容器は持ち帰っていただけると助かります。ご協力ください)

【お弁当】8種類

【パスタ】2種類

【副菜】5種類【本日のスープ】

🔳スマホで注文と決裁ができます。

QRコードは、コドモンで後日お知らせします。

🔳このレストランは、高田馬場にあり、すでに姉妹園とは注文と園へのデリバリーを行っており美味しいと好評です。

NHK紅白歌合戦の審査員用に提供したこともあるお店です。テレビでも紹介されたこともあります。

2025/02/22

2025/02/21

やっぱり生演奏はいいですね。当園の保育士とその友人らが、バイオリン、ビオラ、チェロ、クラリネットで子どもたちにお馴染みの曲を演奏してくれました。

曲目はさんぽ、小さな世界、雪だるまつくろう、となりのトトロ、ポニョ、夢をかなえてドラえもん、アンダーザジー、カントリーロード。

子どもたちも歌ったり、体を動かしたり、子どもようドラムやマラカス、カスタネットで思い思いのセッションを楽しんでました。

演奏の後は、楽器に触らせてもらったり、音を出させてもらったりしました。

思いがけない豊かな音楽のプレゼントを楽しませてもらいました。

2025/02/20

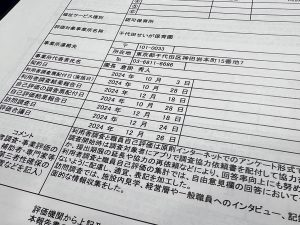

年末12月24日に訪問調査をうけた第三者評価ですが、本日午後、第三者評価機関から、その評価結果の報告を受けました。保護者のみなさんにご協力いただいたアンケート結果についても報告がありました。保護者のみなさんにはまた後日お知らせします。

2025/02/19

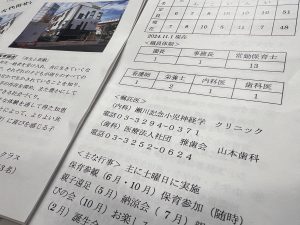

当園の園医さんは瀬川記念小児神経学クリニック(星野恭子院長)です。保育園は赤ちゃんの健康診断を、毎月1回、園医さんに来ていただいて実施しているのですが、今日は4月から新入する予定の赤ちゃんも健診を受けてもらいました。

保育園は乳児から幼児まで、就学前の乳幼児が生活します。健康で安全に過ごせるようになっているのが保育園です。そのためには、子どもたちの様子を具に観察し、すこしでも異常があれば、それを気に留めてその変化を把握しながら過ごしていきます。ふだん、この子はこんな様子、ということを理解して、それに比べて気になることがあれば、親御さんと伝え合います。

そして私たち職員の観察だけにとどめず、専門的な小児科医の立場から、乳児は毎月1回、1歳児クラス以上は年2回の健康診断をしています。こうして子どもたちが健やかにのびのびと生活できるようにしていきます。

2025/02/18

年長組の親子と担任と私で弁当をもってバス遠足にでかけました。企画は親御さんたちです。卒園まであと少しというこの時期になると、素敵なことたくさんしてあげたいなあ、という思いから実現したものです。ほんとにありがたいことです。

バスの中でのクイズもお母さんのオリジナル。目的地の公共施設では、親子でネットの上を走り回ったり、実験キットのようなことを楽しんだり、プラネタリウムをみたり、お弁当をたべたり、広い公園で遊んだり、親子で楽しい時間が過ごせてよかったです。いつまでも忘れられない思い出になったことでしょう。

2025/02/17

毎年恒例になっている屋上へつながる階段に、お雛様を飾りました。しかも、今年は年長さんに頼んでみたら、ほぼ自分たちだけで飾れてしまったので、びっくりしました。完成写真と見比べながら、並べたそうです。人形の衣装や持ち物もだいたい、合っていました。

飾る様子を主任が動画にとって、おやつの前の時間に上映しました。

4歳の子も加わっていたのですが「簡単だった!」と自慢げです。私は工夫したところを聞きたかったので「上の方からやっているね」というと「そうしないと、下からやると歩けなるなるから」と、飾る順番を意識したことをMくんがしっかりと説明してくれました。