頭で分かってはいるけど、行動に移すことができないこと。私にはしょっちゅうあります。できない理由はいろいろですが、案外自分でも「手強い」のは、納得できないで、もうもやしているのに、やらないといけない時です。頭でもよく納得できないでいるのでしょうね。でも立場上とか、言った手前とか、まあ、いろいろありますよね。

それは子どもだってあるでしょう。決めた時間に起きることや寝ること、好物の甘いものや炭水化物を食べすぎないこと、ケンカになって自分が悪いとわかているけど素直になれないこと。大人でも似たようなことありますよね。子どもの場合で、先週見かけたことは、どうしてもママに会いたいと朝から「お家に帰る」「ママに会いたい」と言って聞かないこと、それとは反対に好きな遊びを終わることがなかなかできず、お迎えの時間だけど「帰りたくない」と言ってお家の人を困らせること。また昼間でもありますが、遊びや遊具の交代は「わかっちゃいるけど、やめられない」の一つかもしれません。

今日は実習生の日誌を読み返して、総評をまとめていました。保育の理解の仕方の中には、そうはっきりと断言できるようなものは、意外と少なくて、例えば子どもが「自分でそうしよう」と決めているように見えていることも、いろんな要素や力が働いて、複雑な無意識の働きの結果、そうなっているのだろうということが多いと思います。その要素や働きの中に、保育者が支えるというによる影響も当然含まれます。それは、どういうことなのかを実習生にも理解してもらいたいと思うことがあるのです。

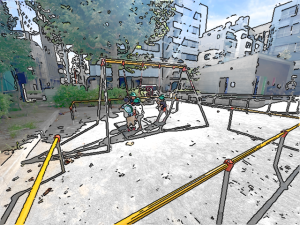

例えば10月2日(月)のことです。私はブランコに乗ってい3歳のIちゃんを後ろから押してあげていました。それが楽しいらしく何度も「もっと早く」とせがむので、押して大きく揺らしてあげていたのです。しばらく経ったとき、年長のHちゃんが「やりたい。代わって」と走ってきました。Iちゃんは黙っています。もうずいぶん乗っているので、代わってあげようという気になるのかな? どうするかなあ? と見ていたのですが、黙っているので「変わってほしいと言われていることはわかるけど、もっと乗っていたい」と思っていることがすぐわかりました。年長のHちゃんは、交代して遊ぶということを相手にも期待して「もう、代わって」と、強くもう一度言うのですが、だめだと諦めて別のところへ行きました。

そのいきさつを、ボランティアにきていた小学6年生のAさんもみていて「こういうとき(Iちゃんに)代わってあげるように言うの?」と私に聞くので「そうだね、Iちゃんはわかっているんだけど、そうしたくないんだよね。どうやったら自分で、いいよ、って気持ちになるのかな。大人が『代わってあげなさい』と、そうさせてしまうのではなくて、自分でそういう気持ちになるといいんだけどね」というと、小学生のAさんは「ブランコ、もっといっぱいやるといい」と言います。満足するまでブランコすれば、代わってあげようという気持ちになるだろう、と考えたようです。

年長のHちゃんは、乗るのを諦めましたが、乗りたい子が多いときは、また別の結果や違った行動になる場合もあります。ブランコに列ができるときもあります。そいうときは自分から交代することや、順番で遊ぶことなどを受け入れやすい状況だったりします。また相手によって自分のやりたいことを押し通せたり、自分が我慢しないといけなかったり、します。特に相手が知っているお友達だったり、その友達関係のあり方によっても、違ってきます。また援助している先生によっても変わるときもあります。また家でも、お父さんかお母さんかでも、子どもは自分の思いや気持ちの押し出し具体を変えることがあることに思い当たることでしょう。

このように自分から何かをしたり決めたりするのも、ある程度発達してきたからといって、いつも安定的に同じようにできるというものではなく、その資質や能力が発現しやすい環境や状況というものがあって、それと切り離せないようなかたちであらわれるということがあります。その繰り返しの中で、長い目で見た時に、成長を感じる時がきます。

また私が「Hちゃん、ブランコ、代わってくれないかな、だって」とHちゃんの気持ちをただ代弁したつもりで言ったとしても、Iちゃんにとっては、一緒に遊んでいた私がそれを口にすること自体が、別の意味を影響を生むことになります。自分でそうか!と気づいて行う、ちょっとした後押しになることもあれば、かえってIちゃんの気持ちを頑なにすることだってあるでしょう。

このように、どんな援助や声かけのようなものがいいのか、などをその状況判断を抜きに一般化することはできません。やはり個別具体的な判断とその振り返りの繰り返しの中で、その子どもにとっての、ある確からしいことが見えてくるのだろうと思います。その子どもが「代わって」と言われたことがわかり、どうしようかなと考えたり、どう言ったらいいのか工夫したり、表現することは、それぞれです。その過程で、内面で動いている心情は前向きな肯定的な気持ちや不快な否定的なものの間で揺らぎながら、自分なりに出口や光と思えるところを見つけていくでしょう。

思いつきで思わず手が出て、体が動いてやっている遊びが面白くなって没頭し、さらにこうしたいという目標が見えてきてそれをやろうと工夫します。自分だけではなくてお友達とのやりとりを通して、やりたいことや思いつくことも変わっていきます。その都度の積み重ねから、なぜかより善いことにつながっていくのでしょう。どうやってそこに至るのか、大人も子どもも、自分の中で無意識の仕組みの中で起きていることは見えようがありません。ただ、個別多様であっても、その2〜3年という長いスパンの中で成長していく筋道があります。その道筋はよりよい生活のありように向かって参加していくものになるといいのですが。

それだけに、わたしたち保育者は、いろいろ望ましい結果を生むように環境を考えますが、年中、年長ぐらいになる子どもにとっては「自分でやった」「自分で決めた」「それがよかった」という実感を生むようなプロセスを大事にしながら、他者のことも考えながら自分で決めたと思える行動に結びつくように思えるのが「幼児期にふさわしい生活」の一要素のように思えます。

-216x300.png)