大会の2日目は、6つの実践報告がありました。昨日の講演やトークセッションで語られたことが、いわば理論だとするなら、今日の保育実践の事例は、それを具体化したものと言えるものばかりでした。少し詳しく報告します。それぞれにきっと参考になる工夫と今後の見通しが語られているからです。とくに学校教育の構造転換提案の3つの柱を「苫野一徳プラン」と呼ばせていただくと「藤森プラン」(つまり要領指針の具体化の一つ)との接続がかなり重なると思います。

・・・・・・・

同年齢でも異年齢でも「子ども同士の関わり」で育つものがたくさんあるのですが、苫野プランでいう1と2の柱になる実践でしょう。ある種プロジェクト的な継続的な活動を異年齢で協働して作り上げていく事例が報告されました。その活動のなかで育つものがよくわかる事例でした。

🔳井尻保育園(福岡)は「笑顔・意欲・生きる力〜異年齢の関わりで育ち合う子どもたち」。

天気のいい日は乳児から幼児まで総勢235人が園庭で夢中になって遊んでいます。報告されたのは、運動会のお神輿リレー競技を作り上げていく過程でした。異年齢の5グループがペンギン、いか、ひとで、くらげ、ちんあなご、といった海の生き物を作っていきます。海の生き物を何にするのか、5歳児が3〜4歳児の気持ちを汲み取りながら、図鑑を見せたりして時間をかけて決めたそうです。どんな形のものをどうやって作るのかも、4〜5歳児がアイデアを出しあい、3歳児の興味も引き出されながら、みんなで試行錯誤しています。

一つものもを力を合わせて作り上げて完成させる喜びはひとしおです。自分たちで考え、話し合ってできた自信は、次のハロウィンパーティにも生かされます。お化け屋敷、ダンスパーティ、お楽しみコーナー、写真スポットなど、話し合いの結果すぐ決まり、5歳児がリーダーとなって自分たちで役割も分担してきめてワクワクしながら仲間と一緒に楽しんだ。そんな報告でした。

・・・・・・

子どもたちが意欲的に活動していくために、保育ではよくアタッチメントの話が重視されます。不安になったり困ったししたら安心できる人に避難したり保護されて、また回復して元気を取り戻してそこを離れて、遊び始めます。「安心感の輪」モデルでは避難場所であり安心基地になるのが家庭では親、園では先生ということになるのですが、子ども同士の関係が育っていくと、とくに異年齢の関係が豊かな場合は、その安全基地に年長の子どもがなることもあります。さらに安心毛布などの移行対象が、保育空間や子ども集団であるのではないかと思えることさえもあるのです。

🔳加茂川保育園(熊本)は「2023ー2024 の保育実践と安心感の輪の広がりを考察する」。

この報告では職員がどのように子どもの安全基地になっているかを、子どもへのアンケートから調査したユニークな事例報告でした。幼児クラスの子どもたちに以下のような11の質問をしています。そして、乳児と幼児の担任、調理などの役割での違い、経験年数、個人差などで興味深い結果がでました。

この園でも異年齢保育をしているので、幼児の子どもたちでも、現在乳児を担当している先生も選ばれています。職員全体で幼児を保育していることがよくわかるものでした。また子どもが先生の違いをよく把握しており「子どもは気持ちや状況にあわせてしっかり大人を選択して、いろんな人と関わって成長していると感じた」「ちゃんと関わりを持ってくれる先生や安心できる先生を見つけられていて嬉しく思った」「自分で思っている自分と子どもに写っている自分が違うことに気づいた」などの感想が紹介されました。

1朝保育園に来た時に「おはようございます」を言いたい先生や会えた時に笑顔になる先生は?

2お部屋の中で遊んだり何かを作ったり、描いたりするときにいてほしい先生は?

3園庭で遊んだり、散歩したりする時にいてほしい先生は?

4運動遊びや思っきり体を動かして遊ぶどきにいて欲しい先生は?

5歌を歌ったり、踊ったり、リズム運動をしたりするときにいてほしい先生は?

6給食やおやつを食べる時に一緒に過ごしたいと思う先生は?

7お昼寝の時や、少し休みたいときにそばにいてほしい先生は?

8自分の気持ちや話や、考えていることをしっかり聞いてくれる先生は?

9何かができるようになったり、挑戦したりする時にそばにいてほしい先生は?

10悔しい時、悲しい時、寂しいと感じた時にそばにいてほしい先生は?

11満足しているとき、嬉しい時、心地いい時にそばにいてほしい先生は?

保育は子どもと気持ちの交流があって初めて成立します。先生が毎日、一人ずつの子どもと心を通わせているかどうか、子どもの側からみた安心基地になれているかどうか。それらがあって初めて、子どもにとって先生が安心の見通しであり、ちゃんと「見守られている」と思えることになるのでしょう。

・・・・・

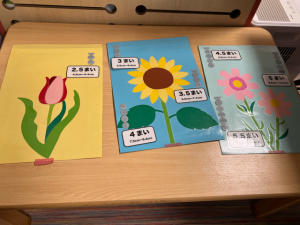

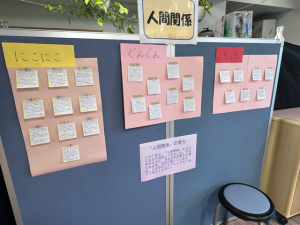

安心して遊び始める世界には、子ども同士の関係があります。それが人的環境としては不可欠なわけですが、そこをどうやて豊かにしていくといいのでしょうか。乳児から幼児への架け橋といっていい「2歳児クラス」の保育テーマです。そこに「自立」のプロセスを実践から報告したのが次の事例でした。要領・指針には領域ごとに「内容の取り扱い」がありますが、人間関係の一つ目は、いわば「見守るための保育者の関わり方」が4つ書いてあります。その実践例にもなっています。

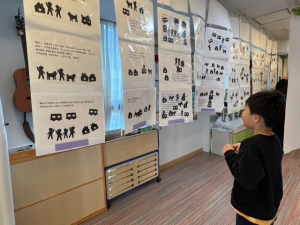

🔳しんじゅくいるまこども園(東京)は、テーマが「自律心」。

安全基地としての保育者が、子どもの自発性を大事にしながらも、集団生活を行う社会性を育むために、それまで以上に自分を好きになるように「受容を大切にしながら」、一方で社会性を育てるために友達が好きになり、友達を一緒に楽しむことがしやすいような工夫しました。それを「みんな(少しずつ友だち同士)でやる楽しさやルールに気づかせる保育」と説明しています。そこから、異年齢の仲間との関わりが増えていき、相手の違いに気づいて、話し合いながら相手に合わせてルール変えて鬼ごっこを楽しんでいる様子が紹介されました。

・・・・

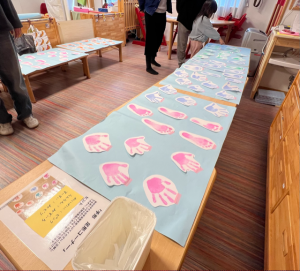

子ども同士の関わりをサークルタイムを通じて育んだ事例の報告が次です。

🔳デュランタ保育園「試行錯誤のサークルタイムー子どもたちの成長の裏側」。

乳児のお集まりも習慣になったり、2歳児クラスでは絵本「おおきなかぶ」を楽しみ、劇遊びにも発展し、その後の話し合いでは「そのあとかぶはどうなったの?」という言葉から会話が交わされて「猫が料理したんじゃない」「猫だよなべに落ちるかも」「じゃあ、おばあさんが料理したんじゃない」という結論になったというエピソードも。言葉や会話がふえて相手の気持ちに気づいたり、寄り添う言葉も増えて、自分の気持ちも言葉で伝えようとする姿になってきたそうです。先生たちも、どうしてそう思っていたのかなど子ども理解が深まる機会になっていっています。

幼児でも試みていくうちに、それ以外の時間でも自発的な発言や行動がみられたり、人の話を聞いたり、話し合ったり、人前で発言できるようになっていったようです。この大会への発表を飛躍の機会にとらえた取り組みだそうですが、タイトルにある「裏側」には、先生たちの成長があったようです。

・・・・

実践発表は、具体的な保育事例を取り上げますが、保育者の関わり方のポイントに絞った報告が次になります。

🔳新宿せいが子ども園(東京)「子ども同士のかかわりを大切にするための環境と保育者の関わり方を考える」。

内容はこれまでの研修会などでよく聞かれる質問への回答例をダイジェスト的にまとめたようなものです。先に触れたように領域「人間関係」の「内容の取扱い」の一つ目は4つあります。子どもの行動に温かい関心を寄せること。心の動きに応答すること。共に考えること。子どもなりの達成感を味わう経験を支えることです。これらを具体化したものに一部相当します。とくに一つ目の「子どもの行動に温かい関心を寄せること」の解説文にはこのような留意が強調されていますので引用しておきます。

「しかし、『待つ』とか『見守る』ということは、子どものすることをそのまま放置して何もしないことではない。子どもが他者を必要とする時に、それに応じる姿勢を保育士等は常にもつことが大切なのである。それは、子どもの発達に対する理解と自分から伸びていく力をもっている存在としての子どもという見方に支えられて生まれてくる保育士等の表情やまなざし、あるいは言葉や配慮なのである」

新宿せいが子ども園の報告は、ここを強調することから始まりました。

・・・・・

さて、最後の発表は、まさしく子どもの可能性を信じる保育としての見守る保育の実践例です。

🔳いるべ保育園(福岡)「子どもの力を信じた保育園へ」。

迷いながらも子どもたちを信じて見守っていくと、こんな素敵な事例がうまれることもあるという感動的な事例でした。それは砂場遊びの用具入れのカゴで遊び出したことに対して、先生たちがどこまで見守るのか、話し合っていった経過が報告されました。きっと多くの園が同様の悩みや葛藤を抱えるのではないかと、思って聞きました。なんでも自由にしていいわけではない。ルールは統一したほうがいい、などの意見もあるものです。これに対して、別のものを代用してみては?危なくなければいいのでは?しかし危ないの基準が先生によって違う。保育者がそばいればいいのでは?片付け用のケースと遊ぶ用のケースを分けてみては?などと話し合いが続き、「子どもたちの気持ちはどこにあるのか」という点から、しばらく見守ることになったそうです。

すると写真のように、自分たちで遊びを作り出し、危険な遊び方に気づいていき、うまい片付け方も発見していったそうです。その姿から先生たちは「危険な場合をのぞき、遊びが発展していくことを子どもを信じて見守ろう」と保育者間で意見が一致した」といいます。この職員の話し合いの過程は、昨日の苫野一徳さん話では「最上位目標で合意する」という事例にもなるでしょうし、民主主義的な話し合いは効率が悪くて合意にいたるまでに時間がかかる、という課題を乗り越えた事例としても大切だろうと思います。またお異年齢で遊んでいると、上手な遊び方を生み出していく知恵も伝承されやすいという点も明記しておきたいことです。

・・・・・

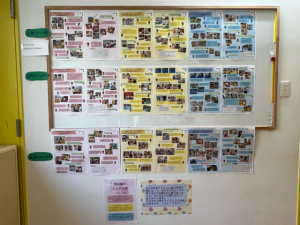

今回の大会の参加者は茨城、埼玉、東京、神奈川、新潟、長野、三重、京都、島根、香川、福岡、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄の17都府県から80園、約315人を超える参加となりました。300人収容の会場が満員で熱気にあふれるものでした。こうした草の根的な運営ができるのも、普段から研鑽と交流を積み重ねてきたからこそです。

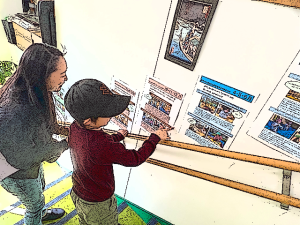

他に類を見ない、大人の主体的学びの熱量の源泉となっているのは、主体的な子どもの姿が具体的に目の当たりにしてきている「身近な実例」があるからでしょう。こうした研修会は、自分の園の子どもたちと保育者の変化を実際に目撃し、感じ、その意味を吟味し合う機会になっているからです。

私たちたちが互いの保育をみあい「もっといい保育にできそうだという手応えと自信」を相互に得て帰っていく研修会。私たち保育者の「学びと自己効力感」を育む機会になっているように見えてきて、それをまた、熊本でも強く感じる大会でした。