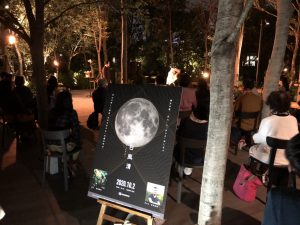

「満月の夜に、尺八とダンスのしらべ」。こんなタイトルのイベントに2日(金)に参加してきました。

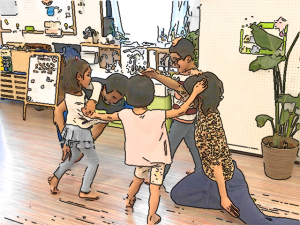

ダンスはご存知、青木尚哉さん。日本のコンテンポラリーダンスの第一人者です。保育園の24日の運動会をいま構成してくださっています。この夜は尺八とのコラボレーションです。

舞台となったのは、表参道駅から5分ほどの公園内にできた小さな野外ステージ「ぶたい」。都営団地の再開発「北青山三丁目地区まちづくりプロジェクト」でできた高層マンションの裏手。遊歩道に作られた小さな雑木林にせせらぎが流れ、虫の音と秋風が気持ちいい夜でした。夏井敬史さんによるエレクトロニクスの環境音楽が、尺八とダンスを引き立てます。

尺八は黒田鈴尊(れいぞん)さん(37歳)で今、注目のアーティストです。人間国宝の二代鈴木鈴慕と三代青木鈴慕に師事、国際尺八コンクール2018in Londonで優勝しています。プログラムによると、幼少よりピアノを学び、武満徹の「November Steps」を聴いた事が契機になり20歳で尺八に転向したそうです。青木さんが今回の企画に共演を誘ったそうです。

(この写真は黒田鈴尊さんのホームページより)

人の体は、それ自体美しいと思うのですが、動きがさらに美を生み出すためには、それにふさわしい環境が必要だという事に、このイベントで実感しました。これは当たり前のようでありながら、忘れがちです。秋の満月の夜の野外。風と光のなかに響き渡る音楽を、身体が即興で「それ」を見えるようにしてくれます。もちろん、青木さんがダンサーだからできることなのですが。環境と会話しながら体を自在に動かすことの美しさ。

尺八の音はまさしく「和」なので、月や雑木林にふさわしいのですが、青木さんのダンスは、その和に溶け込むような舞いでした。舞台で見る西洋的なダンスではなく、日本の舞踊やアジアのエスニックテイスト、モダンなステップなどを感じた方もいたでしょう。私が一番「ぞくっ」としたのは、やっぱり「間」や「呼吸」でした。高揚と静寂を沈黙がつないでいくのです。見事でした。

青木さんは、舞台演出もされる方だということも強く再認識しました。光や照明も大切な装置です。

このようなイベントは毎月、満月の夜にイベントを開催するそうです。主宰する「ののあおやま」(2020年5月オープン)の水野さんは記念すべき第1回を青木さんに依頼しました。その理由は「なぜ、ののあおやま、という名前にしたのか」という解説でわかりました。

「のの、という言葉は、日本で伝統的に使われてきた言葉です。自然の尊さに包まれ、その有り難さを感じられる場所になること、そして感性を磨いて共感する仲間たちを集め街に新しい魅力を育てていくことを願っています」

月が毎晩、少しずつ姿を変えるように、自然と人生に同じ日はありません。その日しかいない風や姿に日本と美しさを感じることのできたひと時でした。