子どもの心が解放されるときって、どんなときだろう? 今日はそんなことを考える1日でした。きっかけは「高畑勲展」に行ったからです。

◆心が躍動している時間

早々と脇道にそれますが、ここでいう「解放」は解き放すというときのカイホウです。「人質が解放されました」の方です。校庭開放の「開放」ではありません。自由になること。束縛や拘束から逃れ心や身体が自由になることの方です。

◆自由に解放された遊び

高いところへ登り、虫を触り、動物や植物の神秘に驚き、心を躍動させて思いっきり自由に遊んでいるとき、子どもの心は解放されています。保育園では、そんな時間があります。子どもの心が自由になる時間に、子どもの心は成長します。子どもの精神世界は、思い通りにやりたいことができる時に、広がっていきます。・・・・そんな思いを強くする展示と出会いました。

◆プレヴェールのことばから学んだこと

高畑勲がアニメーションの世界に進むきっかけとなったのが、アニメーション映画『やぶにらみの暴君』を観たからだそうで、展示会場で、その一部が上映されていました。その脚本がフランスの国民的詩人ジャック・プレヴェール(1900~1977)です。映画「天井桟敷の人々」の脚本も彼です。

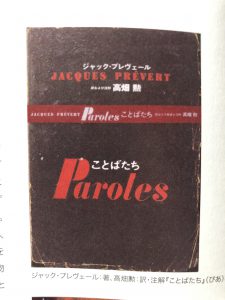

そして驚いたのは、当時未訳のプレヴェールの詞華集(アンソロジー)の代表作 『ことばたち』(ぴあ2004年)を訳したのが、高畑勲だったのです。プレヴェールの詩は、大きな影響を与えているそうです。その本は絶版なので今、アマゾンで調べたら1万円以上するのですが、その本の中で高畑は、こう解説しているそうです。

ーーーーーー

「プレヴェールは、早くから太陽や月や大地や海への敬愛や、草木や動物たちへの連帯と自由意思尊重を、子どもの心とユーモアで歌った」

ーーーーーー

私の興味を引いたのは「子どもの心」で、どのように「太陽や月や大地や海への敬愛や、草木や動物たちへの連帯と自由意思尊重」を歌ったのだろうか?ということことです。

それがわかれば、私たち保育者も、子どもの心を捉えながら、子どもが心動かされている対象の「太陽や月や大地や海」つまり「自然」への敬愛や連帯そして自由意思尊重を捉えることができるはずだからです。

◆奈良美智の「子ども」

そして、わかったのです、「子どもの解放された心」の意味が。

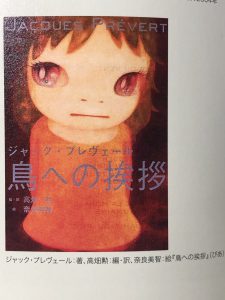

まず、プレヴェールの詩『鳥への挨拶』(ぴあ2006年)を高畑が編・訳を手がけたとき、その詩に奈良美智の絵がついているのです。「子ども」はあの奈良美智の子どもです。自由の意味がはっきりしてきました。

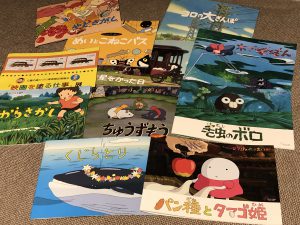

さらに、私にとって「あぁ、そういうことか!」と、はっきりしてくるのは、高畑が手がけた作品「太陽の王子 ホルスの大冒険」「アルプスの少女ハイジ」「母をたずねて三千里」「赤毛のアン」「じゃりン子チエ」「セロ弾きのゴーシュ」「火垂るの墓」「おもひでぽろぽろ」「平成たぬき合戦ぽんぽこ」に登場する子どもたちと、その子ども(=自然)が躍動するために必要な舞台こそ、高畑がこだわってきた部分であり、その装置にプレヴェールと同じ精神が息づいていることに気づいたのです。

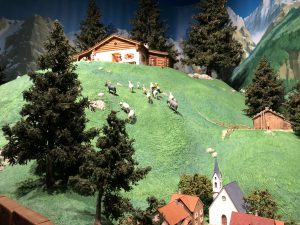

◆ハイジは服を脱ぎ捨てて走る

展示でそれを象徴的に解説していたのは「アルプスの少女ハイジ」のオープニング・エピソードでした。「“解放される心”第一話アルムの山へ」で、ハイジが、ふうふういいながら急斜面を登りながら、重ね着をした服を一枚一枚脱ぎ捨てながら登り終わり、ペーターと屈託なく大笑いするシーン。こんなにわかりやすい「心の解放」があるだろうか、と誰もが共感するはずです。

◆8月になるといつも・・

高畑は2つの世界大戦をナチスから解放されるまでフランス人として生きたプレヴェールについて、こう書いています。

「まず何よりも自由と友愛の、そして徹底した反権威・反権力の詩人だった。彼はあらゆる支配や抑圧や差別に反対し、戦争や植民地支配を憎み、人間性の解放と自由を擁護して、抑圧された者たちへの友情と連帯を歌った」

平和しか知らない私たちには、想像しにくい心情かもしれません。そこにこだわって日本のアニメーションを世界に発信した高畑勲の遺作は「かぐや姫の物語」になりました。

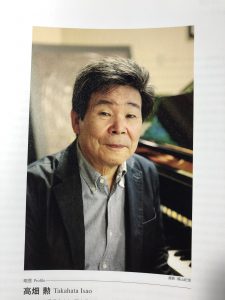

(図録「日本のアニメーションに遺したもの 高畑勲展」より)

子どもの心が解放された生きやすい世の中かどうかが、私たちの目指す社会でありますように。