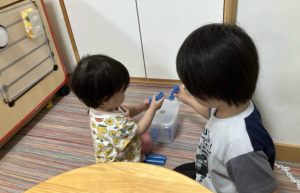

保育園で生まれたカブトムシをアイグラン保育園東神田にプレゼント。気温が上がらないうちに、子どもたちと届けに行きました。

とても喜んでもらえたようです。届けに行った、喜んでもらえた。そんな満足感があったようで、帰り道は足取りも軽かったようです。

これまで公園で出会うことはありましたが、保育園の中には入れてもらったのは初めて。こんど一緒に遊ぼうと約束してました。和泉小学校で一緒になる子もいて、就学に向けて仲良くなれるといいですね。

2024/06/19

保育園で生まれたカブトムシをアイグラン保育園東神田にプレゼント。気温が上がらないうちに、子どもたちと届けに行きました。

とても喜んでもらえたようです。届けに行った、喜んでもらえた。そんな満足感があったようで、帰り道は足取りも軽かったようです。

これまで公園で出会うことはありましたが、保育園の中には入れてもらったのは初めて。こんど一緒に遊ぼうと約束してました。和泉小学校で一緒になる子もいて、就学に向けて仲良くなれるといいですね。

2024/06/17

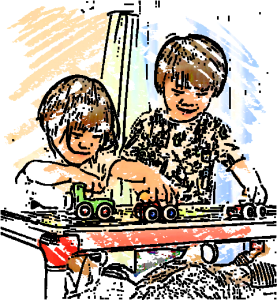

今日もいろんな遊びの姿が報告されています。写真付きの説明でだいたいのことは想像がつきます。乳児から幼児までそれをみていると、子どもの躍動的な姿を生み出している仕組みのようなものを、どう汲み取って表現したらいいんだろうと考えます。とくに活動のうねりのような中で見せてくれる、ちょっとした道草のような遊びの楽しみ方、遊びの中に垣間見えるひねりのような面白さを、ちょっと拾ってみましょう。

きっかけは「探究」という言葉で指し示すことができることを探しています。すると遊びそのもののなかに、あの課題解決プロセスに似たところは探究と呼んでもよさそうだと思えてきます。たとえば幼児クラスの日誌には「運動ゾーンではらんすいを中心に「音」に注目が集まり、バットを色々な物で試してみる姿がありました。」と、次のように写真とコメントが書かれています。

・・・・・・・・・・・

いつもはサランラップの芯をバットにしているのですが、ボールが真ん中にあたると、「いい音がする!」とRくん。

色々な物をバットに見立て、どんな音がするのかの探求が始まりました..!お部屋の中を探し回り、バットになりそうなものを見つけ始めました。

「ペットボトルは音が当たると大きい音がする!」

「カーンって音がする!」

「あれ?音がならない?!」

「これはどうかな?」

「みんな静かに~耳を澄ませて~」とLちゃん。色々な音の違いを楽しんでいました。“音“との出会いですね。

・・・・・・・

野球ごっこは、このところ、かなり長く期間続いている遊びなのですが、日によって変化してきています。面白いことが、変わっていくのです。それはきっと好奇心というものの、特性でしょうか。それまでとは違うもの、新しいものを面白いと思い、それを取り込んで変化していくのでしょうが、今日はバットに玉が当たるときの「音」の違いを面白いと感じて、それを何人もが共有しているというのですから、ここには同じものを共にして楽しんでいるという、仲間意識も感じます。また同じ面白さを共有しているという暗黙の静かな探究心の交流のような空気も感じます。野球の遊びで、そんなところに興味が向かうものなんだ、面白いもんだなあと思います。

2024/06/12

今日は近くの「B保育園」の年長さん4人が遊びに来ました。きっかけは「カブトムシ」です。保育園で誕生したカブトムシが増えたので、近隣の保育園の子たちにお裾分けです。そのプレゼントの話を昨日したら、子どもたちが居ても立っても居られなくなったらしく、早速いらっしゃった、というわけです。こういうフットワークの軽さ、大事にしたいと思います。

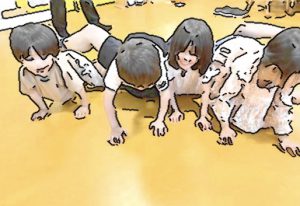

ちょうどコンテンポラリーダンサーの青木さんといづみさんがいらしていたので、さまざまな「身体的コミュニケーション」を一緒に楽しんでもらいました。保育園の交流は子どもにとっては経験の幅や仲間関係も広がります。また先生同士の交流も進み、いろんなことで連携して活動ができるようにまります。

千代田区は毎年、秋に観劇などで園の交流を図る「合同子ども会」を開いているのですが、担任は「そこに向けての交流を深めていく上で、まずは第一歩が踏み出せた。今後はバス遠足や屋上でのプール遊びなど、子ども達同士の仲を深めていける交流をなるべく多く持っていきたい」と日誌に書いています。お互いの施設の特徴を生かし合った交流もいいですね。

2024/06/09

言葉では自分の複雑な思いをちっともうまく言い表せないという感じを、大人になってもずっともっています。今でも覚えているのは小学校6年生のときに、詩を書いてくる宿題があって、何も実感がないのに、ただ言葉の羅列だけで書いて出した詩がほめられたというか、感心されたのです。そのとき「な~んだ、先生って見抜けないんだ」とがっかりした記憶が鮮明に残っています。こどもにとって真実な言葉とそうでない言葉というものが歴然とあって、その差異は大げさかもしれませんが、大人を信じられるかどうかにかかわるほどの差異だったという思いがありました。

それはだんだんと私自身の拙さというか言語表現における未熟さという理解に回収されていくのですが、そうして言葉をもう一度信じていく世界に入っていったという追想があります。ところが、保育という、子どもの内面の動きということを考える仕事になると、言葉で表していくことがやっぱり制限なんだ、ということを学んでいくことになります。つまり自分が幼いころに感じていた内面と言葉の遠さを、改めて解説されているものに出会うことになるわけです。

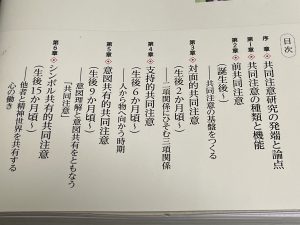

それは存外、いたるところにさらりと書いてあって、「ことば以前のことば」に類する書物もたくさんあるし、子どもの共同注意をめぐる表象やシンボルの意味解説のなかにも、登場してきます。たとえば大藪泰さんの「共同注意の発達 情動・認知・関係」でどう書いてあったから調べなおしていたら、改めて言葉の違和感の根拠を発見したりして驚き、そこに線を引いたりしています。たとえば、こんなところです。

<・・・子どもの活動は、社会システムのなかで意味を獲得し、文化の枠によって方向づけられる。・・子どもの活動は、非常に早期から、生活環境がもつ「プリズム」によって屈折させられる。なぜなら、対象物から子どもへの通路、また子どもから対象物への通路は、いずれも他者の意味世界(文化)を経由する通路に依存するからである。こうした観点から、ヴィゴツキーは子どもの文化発達の2段階を唱えた。・・・>

そしてあの有名な「精神間機能から精神内機能へ」の説明があり、子どもの指さしが母親に子どもの意図を気づかせ母子の内面世界に出会うという説明が展開されているのです。

そこを「プリズム」と言っていいということは、ある種一つの「制約」でもあるわけであって、子育てや保育において、無垢な子どもにいろんな色付けをしてしまっていることへの躊躇を感じるのは、別に過剰な自省でもなく、逆にあってしかるべき慎重さや敬意であっていいことなんだろうと思い至ったりするのです。

この「思いと言葉」の差異やもどかしさや危うさは、いろんな場面で思い当たるわけで、それを書き出すときりがありません。こんな話をしだしたのも、実は昨日9日(日曜日)は、映画「こどもかいぎ」のアフタートークに招かれて、観終わったあるお母さんから質問を受けたときです。わあ、その不安感わかるなあ。でもどう説明したらいいだろう?と。

また、この差異を子どもも経験しているんだと想像すると、たとえば「いやいや期」もそういう事情が入り込んでいるのかもしれませんし、あるいは言葉ではない身体的なかかわりのなかに、あるいは「100の言葉」という多彩な表現として外の世界へ定着させていく内面表出の方法のバリエーションに、だからこそ意味があるということになるんだろうと合点したりもするのでした。

そういうことなら、その制約を超えて、世界志向プロセスの豊かさとは何かを追求したくなります。もちろん、それが保育の質と重なっていくように、です。

2024/06/04

この手のひらの上のもの、なんだと思いますか?

年長のKくんが「これ、見て」と見せてくれました。保育園でさなぎになっていたある昆虫が、先週末から続々と土の中から姿を現しました。そうです、カブトムシの脱皮した「抜け殻」です。彼は虫が大好きで、幼虫の頃から大事に育ててきました。枯葉を食べて蛹になるまでにとれたフンの量もこんなにあります。多分全部で40匹以上はいるんじゃないかと思います

そして生まれたばかりのピカピカのカブトムシをカゴに入れて「にこにこさんにあげていい?」と聞いてきました。

先生がそうしたら?と促したわけでもなく、一つ下の2歳児クラスにプレゼントしたいというのです。頻繁にせっせと枯葉を取り替えてあげたり、噴霧器で湿気をあげたりしてきた大事なカブトムシを年下の子達にあげたくなるという思い。いいものを分かち合いたいという気持ちが出てくるもんなんですね。

お迎えの時にお母さんに、その話をしたら「最近、ちぐにの小さい子たちに興味があるようなんです」と彼の優しさを分かち合いました。主任は「生き物を飼っていて良かったですね。これも広い意味で協同性や社会性の育ちですよね。そういう環境を用意したから生まれてきた姿ですかね?」と語っていました。

<キ自然との関わり・生命尊重><ウ協同性>

2024/05/29

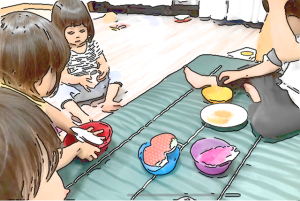

こんなブログが29日の1歳児クラスに載りました。私が今関心のある「同型的行動」の事例として、紹介したくなりました。内容は1歳児クラスでこの5月に満2歳になったHくんと、3歳児クラスのAくん(3歳5か月)との仲良しぶりを描いたエピソードで、28日(火)の夕方のことです。す。クラスが違っても自由な交流が発生しやすい生活にしてあるので、こんな光景が生まれたようです。

・・・・・・・・・・・・・・・・

きのうの夕方、わいわい組のAくんが、ぐんぐんのお部屋に遊びにきてくれました。

Aくんとニコッと笑い合うと、Hくん、なんだかそこから心を掴まれたようす…。気が付けば、Aくんと一緒に遊び始めていました。笑顔のパワーは、すごいものです。

↑真似っこして、ごろ〜ん。ふたりで顔を見合わせてケラケラ笑っています。

↑Aくんが、ジャンプして、壁に貼ってあった食べ物のイラストをゲットする遊びを始めました。Hくんも、一緒にジャンプ!でも、届かないので、Aくんが取ってくれます。どれが欲しいのか、ちゃんと聞き取りながら、取って渡してくれる、Aくんです。

バナナとオレンジも取れたよ〜

たくさんの食べものが取れたから、お皿にのせて、運びたいようです。

Aくんが、Hくんに「Hくん、これとこれ、持ってきて〜」とお願いしています。Hくんが、どれのことか分からなかった様子で迷っていると、戻ってきて、一つひとつ丁寧に教えてくれるAくん。

(これのことか!)と分かったHくん、一緒にお皿を運びます。

Rちゃん や Lちゃんにもおすそ分け♪

「いただきますをします、用意はいいですか〜」とAくんの掛け声で、みんなでごはんの時間のようです。

それから、こんな遊びも・・・

Aくんが持っている太鼓に届くかな?とジャンプしてタッチする遊びのようです。

「こんどはHくん」と役割交代です。Hくんも、Aくんの真似っこをして、太鼓を掲げます。

Aくん「もっと高くして〜」

Hくん (・・・こうかなぁ…)

と、一生懸命な姿がかわいかったです^^

ぐんぐん(1歳児)の子どもたちの中に、ふわりと溶け込んで一緒に過ごしてくれたAくん。その自然な空気感が、ぐんぐんさんにとっても、心地よかったみたいです。

今朝、ふたたびAくんがお部屋に遊びにきてくれました。すっかりAくんに懐いていたHくん、さっそくAくんの元へ行って、一瞬に遊んでいました。

↑きのうの続きで、食べもののイラストをゲット。そして、キッチン台でお料理していました。

思えば、普段、わらす組(3~5歳児)のお兄さんお姉さんと関わる時間がまだ少なかったぐんぐんの子どもたちでした。

ときどき、「ダメ〜!」と言い合って涙したりぶつかったりもあったけれど(笑)、それでも、こんなふうにやさしく接してもらったり、一緒に楽しい時間を過ごして、年上のお兄さんに、憧れの眼差しを向けながら信頼を寄せていく姿が印象的でした。

Aくんもまた、(わらす組内ではいちばん年少のクラスであるけれど、)ぐんぐんの子どもたちと過ごしているときは 頼れるお兄さんらしい姿を見せてくれて、成長を感じました。

こうして、いつもクラスの子どもだけで過ごしているとなかなか見られない姿を、お互いに引き出し合っていく関係性が、なんとも微笑ましくて、そんな出会いをたくさん作っていけたら良いなあと、改めて思ったのでした。

2024/05/27

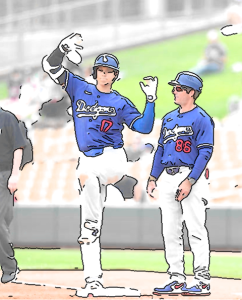

大谷選手がヒットなどで塁に出ると、片足を上げて万歳の両手を傾ける、あの仕草、ご存知ですよね。選手とベンチと同じポーズを取ります。やったね!イェーイ!の喜びが倍増します。昔はギブミー・ファイブでしたが、今は塁に帰ってくるとグータッチで結束を確認しているかのようです。同じポーズを共有するのはメンバーシップを高めるのでしょうね。制服も同じ発想でしょうか?仲間意識を強化するのでしょうね。

大谷選手が大好きな4歳のYくんは、いつも野球帽をかぶっています。好きな人と同じものを身につけたがるのは子どもだけではありません。お気に入りのフィギュアを下げている人もよく見かけます。昨日の日曜日の朝の番組で「推しビジネス」特集をやっていましたが、アイドルやキャラクターのアクスタ(アクリル・スタンド)を何枚もバックに入れて持ち歩いている人も多いそうです。プラスタは全身なので、まるで生活を常に共に一緒にしている感覚だそうです。

親しさは、そばにいて欲しいという気持ちを強めますが、同じことをすること自体が親密さを表すというのは、挨拶を見てもわかります。お辞儀も握手もハグも同時に同じことをしているのですね。当園の朝の挨拶の歌は「握手をしよう、おはよう」です。そういえば、どこかの大統領が握手を拒んだことがありました。

子どもの同士の仲間関係でも、ごっこ遊びや物のやり取りや、円陣を組んで遊ぶわらべうたや、鬼ごっこやかくれんぼでも、おんなじ行動を示す瞬間がたくさんあります。身体的に触れ合ったりすることだけではなく、同じものを見たり、同じ声や所作を見せてくれることもあります。子どもの置かれている状況と身体の関係から保育を見つめ直してみるといことに、今とても興味があります。子どもたちは遊びの中でバリエーション豊かな同型的行動を見せてくれているようです。

2024/05/25

今日はお迎えの時に、屋上で育った思想をお店屋さんのようにお迎えに来ている保護者に販売していました。昨日のダンゴムシの話もそうですか、次のようなことをお伝えしたくなりました。保育者の専門性のようなことです。

「あの辺のことがどこから来ているのか、見ていきたいんですよね」「〜ちゃんがほんとに〜になって。次にどうするか楽しみなんんですよね」。こんな会話をしながら、子どもたちの様子を語り合うことが毎日のようにあります。

当たり前のように聞こえるかもしれませんが、私にしてみると、この先生たちが体験していることは、何がどうしてどうなった、式の、ある出来事を取り出しても収まらない、その状況までの経緯やら、親御さんとの長い対話の積み重ねなども含み込んだ中での、実感です。その継続的な流れの中で出て来る、いわば身体的な感覚に近いものを拠り所とした子どもの理解の仕方であって、また見通しを語っています。

保育でやっていることは非常に多岐わたることを想定しており、どのようになっても困らないろうに、こうなったら、こうしようというアイデアをリソースとして用意しておきます。その想定の範囲内に収まるようにあらかじめひろ〜く構えています。目の前の子どものことも周りにいる子どもたちのことも、同時に見ているので、一緒に連携して動いている先生たちがそれぞれ何をどう考えてやっているのかも、お互いにわかり合いながら、連携をとっている感じです。

先生たちの動きはまるで、その担当の幅の中で、子どもの思いつきが、いつ同時多発的に起きてくるかわからないような中から、子どものやりたがっていること、やろうとしていることが出てくると、先生たちが「よーし、来た来た!」とばかりに、そこに向いあうようなことをやっています。お店屋さんごっこから屋上で育った本物のシソ葉の販売屋さんになりました。

きのう紹介した、だんごむしのお家づくりですが、その先生が子どものやりたいことに込められていそうな「願い」を感じ取ったからこそ、その活動に先生の注意向いたのでしょうから、子どもと一緒に動き、子どもと一緒に「何を食べるんだろうね」と共感していくことができたのでしょう。

それまでの経緯の変化の連続している中で、新たに見せてくれる姿を楽しそうに親しみを持って接しています。その中で、冒頭のような会話が先生たちの中で交わされているのです。

2024/05/24

5月22日水曜日から今日24日金曜日までの3日間の、担任が拾った4歳児たちの小さな物語です。

今日のわらすクラスブログで紹介されています。題名は「大切な命」。

だんごむしのためにこれだけの力が「引き出されていく姿」が、いい話だと思います。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・

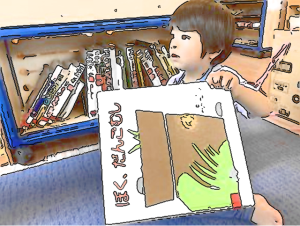

水曜日。佐久間公園でダンゴムシをつかまえた Sくん・Yくん!

帰ってきてからも、かごの中に入っているダンゴむしをじ〜っと眺めて、机の上に出してあげたり、手作りのダンゴムシコース(以前、Rくんがつくったもの)で遊ばせてあげたり、お世話するのが楽しそうな2人。

かごの中には緑の葉っぱが入っていたのですが、Fちゃんが「みどりの葉っぱじゃなくて、枯葉がすきだよ!あとは、小魚とかチーズとかも食べるんだよ!」と教えてくれました。

「そーなのか!」と思う2人ですが、”枯葉ないな〜どうしよう〜” と考えます。

そこで大人が、絵本ゾーンに行き、「ダンゴムシさんって他にどんなもの食べるんだろう?」「ダンゴムシって飼うとき、どんなおうちにしてあげたらいいんだろう?」とぼそっと呟くと、みんながヒントになりそうな絵本や図鑑を探し始めました。

『ぼく、だんごむし』という本を発見!

読み進めていくと・・・

育て方がかいてあるページを発見!

みんなでかいてあることを1つひとつやりながら・・・

before

after✨ 住みやすいおうちが完成!

そして今日、金曜日。枯葉が食べられていることに気づいた2人。嬉しそうに大人のところに報告に来てくれました!

でも、このままじゃ明日から2日間お休みだから、葉っぱ足りるかな.. 大丈夫かな.. ということで、園には枯葉がないので外(玄関付近)に見に行こう!となり・・・

そこで枯葉をget!

石も必要!と石もgetし、お部屋に戻りました。

水もかけてあげて、これでOK!

命について考えられるようになった姿に感動です。

これでダンゴムシさん、明日からも元気に過ごせそうだね!

2024/05/23