保育環境研究所ギビングツリー(藤森平司代表)が主催する全国実践研究大会の2日目は、7つの実践報告がありました。それぞれの内容は以下のリンクから見ることができます。

2024/02/04

保育環境研究所ギビングツリー(藤森平司代表)が主催する全国実践研究大会の2日目は、7つの実践報告がありました。それぞれの内容は以下のリンクから見ることができます。

2024/02/03

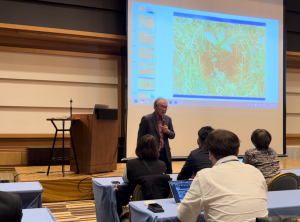

保育環境研究所ギビングツリー(藤森平司代表)が主催する全国大会のために長崎市に来ています。初日の今日3日(土)は、午前中は施設見学(8ヶ所の保育園・こども園から選択)で、午後は藤森代表の基調講演と、菌ちゃん農法で有名な吉田俊道さんの記念講演でした。

基調講演では、いわゆる「見守る保育・藤森メソッド」の4つの特徴について、改めて説明されたのですが、新しいトピックスとしては「子ども同士のかかわりを大切にした保育」の中で、社会が狩猟採集社会から現代の情報社会に至るまでの変化(Society5.0へ向かう議論の中で)の中に、変わらないものがあって、それが「助け合う力」であることが紹介されました。また、5つ目の特徴として新たに「園庭」について取り上げられました。

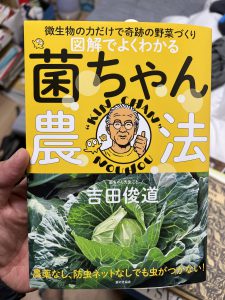

九大農学部大学院修士課程を修了後、長崎県庁の農業改良普及員をしてきた吉田さんは、1996年に退職して佐世保市で「株式会社菌ちゃんふぁーむ」を経営しながら有機農業を始めます。最新刊の「微生物の力だけで奇跡の野菜づくり 図解でよくわかる菌ちゃん農法」によると、1999年に「大地といのちの会」を立ち上げ、生ごみや枯葉などで菌のいる土地を作って、野菜を育てる方法について、理事長として全国で講演をしています。

一番驚いたのは、肥料も農薬も一切使わないのに虫がつかないことです。本当に元気な野菜には抗酸化物質やビタミンCなどが豊富で、虫も食べることができないのだそうで、そういう野菜になる秘訣は「菌ちゃん」が豊富な土作りにあるとのこと。ぜひ、保育園でもやってみたいと思います。

2024/01/26

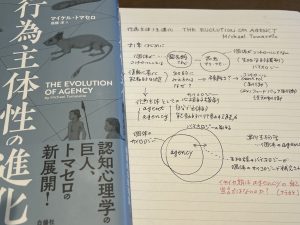

マイケル・トマセロの最新刊「行為主体性の進化」を読み始めています。まだ第3章に入ったところだったのですが、ちょうど今日25日(木)の夕方、ちっち組(0歳児クラス)の保護者会で、あのイヤイヤ期を説明することになりました。0歳児クラスと言っても、4月や5月生まれの子は、入園したと思ったらすぐに満1歳になっているわけで、この1月の時期には春にはもうすぐ2歳になるという時期なのです。

そこで最近、無藤先生に学んた「遊びの定義」が私にとっては、とてもすっきりと合点がいっているので、私なりに遊び性として整理して活用(12月26日の「園長の日記」など)しています。いかにもう一度ご紹介します。

「遊びは思いつきをする楽しさと,そこから少し先の目標を立てて実現しようとする課題解決の充実感からなる。それは物事の可能性を知ること。私(無藤先生)の言い方では環境からの呼びかけに応えて、世界性へと開かれること。そして、そこでの目標を立てての課題解決の練習となる」

この遊び性(プレイフルネス)については、先日のお楽しみ会(幼児)の冒頭の挨拶の中でも、お伝えしましたね。この遊びの中で見つかる目標の中に、自分のやっていることを「見てほしい」ということが入ってきて、その目標を実現しようとして、もっと「合奏」をよくしたいとか、うまく人形劇を見せたいとかの「協同性」も育ってきたという年長さんの姿をお伝えしました。

それと同じように、赤ちゃんが「自分で!」なんでもしたがる時期をどう理解するかというときに「コントロール=制御」という、自分でしたがっている能動性の発露だと見てみたらどうだろう、という話をしました。

イヤイヤ期については2020年の1月中旬に(ちょうどコロナ禍が始まる直前ごろ)、保護者の方々とコーヒータイムで語り合ったことを思い出します。そのことを、何日かかけてこの「園長の日記」で、井桁さんや大豆生田さんや汐見さんの見解も色々と紹介しながら振り返ってありますので、参考にしてもらいたいのですが、これに無藤先生の遊び性の分析を加味して理解すると、私なりによく納得がいくのです。思いつくことも表象、再現、自己模倣と捉えることで、自己イメージの再現欲求を「遊びの中に生まれる達成したい目標」と考えれば、話が繋がるように思えるからです。

つまり、保護者会で説明したのは、こんな内容でした。

この時期になると記憶力もずいぶんありますから、世界から呼びかけられて、思いつくことは自分の中で湧き起こる過去の楽しい経験や感情もあるでしょうから、それをもう一度味わいたくて、「あれだ!」と思いついて、「自分で!」と思うんだけど、だから周りからの提案は「イヤ」なんでしょう。でもどうやったらその目標を実現したらいいのか、まだよくわからない。達成するための課題が見えていない。あれを味わいたい!自分でやりたいんだ!だけど、何をどうやればそうなれるのか、自分で発見できない!というジレンマ感、課題解決の筋道と結びつかない感覚、のようなものかもしれません。

その自分で、自分を制御したいという自律の欲求は、生態学的機制(バイオロジー)が、個体の心理学的機制(サイコロジー)で補完されていくのでしょうから、そこに自分で自分を制御したいという行為主体性(エイジェンシー)が見えています。イヤイヤ期はとても大事な主体性の第一歩ということでしょう。あの「イヤ〜!!」というのは、赤ちゃんの自己コントロール宣言なのでしょう。そう思ってあげてみませんか?

2024/01/25

日本一の古本屋街を神田を有する千代田区。出版社も多く集まっています。ここに住む子どもたちにとっての「読書」を考える会合が25日、区役所でありました。会議の名前は「千代田区子ども読書活動推進会議」。令和6年度以降の第4次の五年計画を考える会議です。2年間の任期を任命されました。

第3次の計画は以下のように公開されています。

https://www.city.chiyoda.lg.jp/documents/6761/3dokusho-kekaku.pdf

ひと月に1冊も本を読まない人の割合を不読率といい、大人はだいたい50%。子どもは小学校、中学校、高校と学年が進むにつれて大きくなっていきます。保育園にいると絵本は大好きな子どもが多いのに、どこで嫌いになっていくのだろう。調査結果の資料を私なりに分析してみましたが、いろんな要因があるのですが、目についたのは、小学生は中学年以降になると一日のうちにに塾の時間が大幅に増えていることです。中学の私立受験率の高さがこういうところにも影響しているかもしれません。

ただ多く本を読めばいいということではないでしょう。少なくても気に入った本を何度も読むとことだったり、近年急増しているオーディオブックも広い意味で「読書」でしょうし、美術の画集や写真集などを「読書」から外していいとも思えません。若者文化の中には、すでに漫画や雑誌もデジタル媒体も、広く深く浸透しています。

そうするとそもそも「読書」と、そうでない「テレビやインターネットの視聴」や動画をみることと、「何がどう違うから、読書がどうなのか」ということについて、もう一度ちゃんと考え直すことから始めなければならないだろうと感じたのでした。読書活動というものの、発達的意味や現代的意味を捉え直す良い機会になりそうです。

2024/01/24

ある保育園から理事長と園長が今日24日、いらっしゃった。この法人は、当園の開園1年目の「親子運動遊びの会」で、若手のお相撲さんを派遣してくれた保育園です。階段の壁に展示してある行事パネルでお馴染みの、あのお相撲さんです。その保育園と、今後どんな交流をするか話し合ったのです。楽しい時間になりました。

理事長は錣山部屋に所属していた元力士です。師匠は昨年12月に亡くなった寺尾親方です。阿炎(あび)が西前頭二枚目で活躍しています。当園の運動会に来てくださった葵は、序二段東19枚目です。今場所は勝ち越しを決めています。番付は「勝ち越し」というラインが合格です。相撲はスポーツではなく本来、神事ですから、日本的な精神性がいろんなところに垣間見られます。どこか保育と似ているところがあって、ただ強ければいいというのではなくて、勝つという結果よりも、そのプロセスや儀式性にその魅力があると思います。

さて、どんな交流になるかわかりませんが、何か形になるときがあると思いますので、その時はよろしくお願いします。

2024/01/23

保育園や幼稚園などの施設設備や保育遊具を製作したり、販売したりしている保育業者はたくさんあって、その中にも大手や中堅や小企業があります。それぞれ得意分野があったり、専ら販売だけだったりする会社もあります。今日は夕方から蒲田まで出かけて、保育教材の展示会を見てきました。

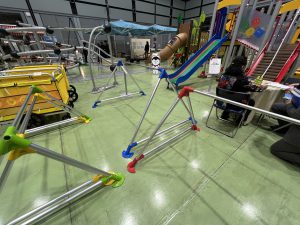

和紙の折り紙から創業した福井に本社のあるこの会社は幼稚園に強く、自分で幼稚園を運営もしています。広い展示会場には、園庭用の大型遊具や室内や屋上でもおける運動セットなどが所狭しと並べられていました。それぞれの開発メーカーの担当者が詳しく説明してくれます。当園に足りないかもという点を、このような展示会で気づくこともあります。

また、展示会は毎年開かれているのですが、継続して見てくると、その変遷から新素材の登場や流行している遊具がわかったりします。手作り遊具だけではできないような「付加価値」のあるものが開発されているのですが、幼児教育の本質を考えていくと、「それは、そこまでお金をかけなくても、これででできるな」ということも結構多くて、結局は自分たちではできない施設設備などに関心が向きます。

当園の藤森理事長が提案して商品化になったものも多く、例えば園内や園庭の「ゾーニング」設計の思想や、動線のコンセプトなどから、STEM遊具セットまで、色々なものがありました。

2024/01/21

・・・あなたは子どもの睡眠を守るために 何ができるのか?【乳幼児編】

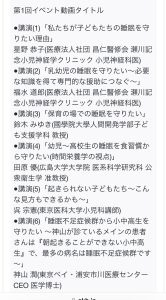

1月21日(日)こんなテーマのワークショップに参加してきました。主催は「社会と共に子どもの睡眠を守る会」ですが、登園の園医さんの「瀬川記念小児神経学クリニック」の星野恭子先生たちがつくった団体「子どもの早起きを進める会」から名称が昨年、変わりました。

当日までに事前に研修用の動画を視聴してから参加しました。事前学習(オンデマンド講座)は「『ねんねナビ』で知った今の乳・幼児の睡眠」 。講師は:大阪大学大学院連合小児発達学研究科 特任教授 谷池 雅子先生。

ねんねナビは、赤ちゃんに望ましい睡眠習慣が身につくように、生成AI技術も駆使して親にアドバイスするナビゲーションソフトです。実証実験でともて良い成果がでていました。日本は正しい睡眠知識の普及が不十分で、睡眠衛生指導ができる方が少ない中、このような新しい仕組みが活躍する領域はたくさんありそうです。

ワークショップに参加して思うのは「日本はまだまだ乳児の睡眠が軽ろんじられている」ということでした。多くの子どもたちが睡眠不足の状態にあるのです。保育園で午睡はせいぜい1時間ぐらいでしたが、今は夜の睡眠時間が足りていないので、それを補うかのように時間が長くなっています。

驚いたのは昭和初期の日本の子どもたちは、夕方5時ごろには夕食をとり、7時ごろには寝ていました。8時では「遅い」という感覚が、その頃までは普通だったのです。今のようにラジオもテレビもありませんし、夜は今のように夜更かしを促すような物も少なかったのでしょう。

今回は第二回目でしたが、昨年の第一回の動画タイトルを以下に、ご紹介しておきます。

睡眠負債は大人だけの問題ではなく、子どもに皺寄せがいっています。これをどうやって少しでも改善していくか。新たな気持ちで、できるところから取り組もうと思ったのでした。

2024/01/17

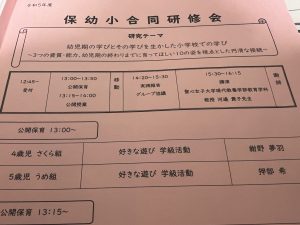

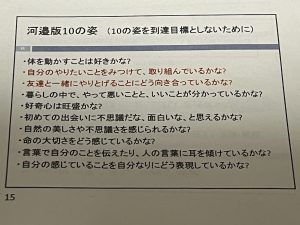

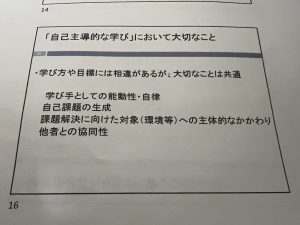

千代田区の教育委員会は本日午後、番町小学校と番町幼稚園を会場にして、それぞれの研究実践の公開保育と、それに基づくグループ討議をメインとした「保幼小合同研修会」を開きました。テーマは「幼児期の学びとその学びを生かした小学校での学び〜3つの資質・能力、幼児期の終わりまでに育ってほしい10の姿を視点とした円滑な接続」です。講評を兼ねた講演は河邊貴子(聖心女子大学現代教養学部教育学科教授)先生でした。幼稚園の指導案(4歳と5歳)にはそれぞれの小学校1年生での教科のこの辺りの単元などに主につながるだろうという示唆になる矢印や欄が設けられており、小学校の指導案には、4歳児や5歳児の時の10の姿から捉えた経験や活動の具体例が例示されています。

公開された4歳児クラス(さくら組)の遊びは、獅子舞ごっこ、餅つきごっこ、制作コーナー、ポップコーンごっこ。玄関にはティッシュボックスで作った獅子頭を抱えた子が3人、私の頭を噛んでくれ「おひねりください」というので、口の中に入れてあげました。おもちをついて振る舞ったり、獅子を製作している子がいたりと、正月に実際に経験したことが再現遊びとなっているようです。5歳児クラス(うめ組)は遊園地ごっこ「ゆめランド」。複数人のグループごとに、鬼遊びや鉄棒、的当てなどの遊びを考え、異年齢児や保護者を招待するもの。このような公開保育は楽しいものです。

これらの遊びや活動を見ていると、獅子舞のお出迎えというおもてなしに喜んでいる見学者たちの反応を、その子達も感じていたはずで、言葉での伝え合いの経験の幅も広がっていく体験になっていたでしょう。獅子舞や餅を振る舞ったり、棚に並んでいる制作物を見ると、その子なりに感じていることの表現の中に、旺盛な好奇心を感じます。子どもの能動性や自立、協同性、言葉での伝え合いなど、10の姿の要素がたくさん混ざっていることがわかります。

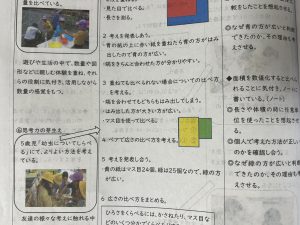

小学校の公開授業(1年生)は国語と算数でした。国語は述語の「いる」と「ある」の使い分けを学ぶことがねらいで、〜の中に「いる」か「ある」か、班で「がようしの中にはうしがいる」のようなクイズを作って楽しみます。言葉遊びの面白さを楽しみながら、友達の書いたものについて「クイズになってない!」と笑ったりして言い合う姿の中に、生き物はいる、ものはある、と使い分けていることや、〜の中にを使った言葉選びの思考が働いていたように思います。

算数は四角い画用紙の「どちらがひろい」かという課題を自分なりの探究方法を見つけ出すというもの。黄色と緑の長方形の画用紙で比べます。さかねて折ってみて、まみ出した部分の大きさを見比べたり、さらにはみ出した部分を定規で何センチと測ったりする子が発表していました。思いついた方法をノートに書き、それを電子黒板に投影してもらい、みんなに見てもらいながら説明します。国語はグループでの話し合いがありましたが、算数はそれぞれの方略探求の後での共有が混ざっていました。

見ていて面白かったのは、最初に机に出ていたツールは、各自が持っている筆箱だけで、鉛筆や定規やけしごむは机に出ていたのですが、そのほかのものは机の引き出しに入ったままです。先生が「何かの何個分」という話をして、消しゴムを使ってみせ、そのあとで、引き出しにしまってあった「グロック」を出させて画用紙の上に並べて数を数えるという方法へ話がつながっていきました。

私が授業を見ていてとても強い印象を受けたのは、数人の子が前の授業に「あった、あった」と思い出して嬉しそうに、弾けるような笑顔を見せた瞬間があったのです。先生は何かの何個分、という「単位あたりの数」という概念を子どもたちに気づいてもらいたいと思ったからでしょう、考えを発表し合っても出て欲しかった方法へ、消しゴムを使った方法から、「もっと何か小さいものないかなあ」とヒントを出してみたのですが、ブロックを使えばいいというところへ結びついた子がいなかったのです。あるのは「長さじゃなくて(広さでも)いいんだ!」みたいなことを呟いた子がいました。ここに架ければならない幼児教育との架け橋があるのかもしれない、と思ったからです。

よし、保育園ではいろんなものを単位にしていろんなものを「何個分」という遊びをいっぱいやっておこう。そう思いました。それが数と文字を使った記号操作が増えていく学びへの大事なアナログ遊びのポイントの一つなのでしょう。

2023/12/22

今日はこんな絵本を読むよ、と3時のおやつの前に紹介しておくと、希望者だけが夕方の読み聞かせに集まります。選択制にすることで、聞きたい子だけが来るので私も子どもも過ごしやすく一体感のある空間になります。そういう空気感の違いに敏感なのが保育者でしょう。そこには心理的な無理がなく、面白くて楽しい空間になりやすいのです。

今日用意した絵本は2週間前に好評だった『いいから いいから』のシリーズの第二弾。温泉旅行に現れたおばけが、なんでも「いいから、いいから」と気にしないおじいちゃんに誘われて温泉にはいり、マッサージまで受けて・・・という奇想天外なナンセンスストーリー。子どもたちには、これが楽しいようです。

なんでも「いいから いいから」というようになります。読んでいて前に立ち塞がる3歳児の子に、私が「座ってみようね」と促しても、なかなか座ってくれない場面があったのですが、年長の子にすかさず「いいから いいから」と言われてしまいました。

クリスマスのお話も一つ『ねずみのフィピップ ぼくがサンタクロースだったらね』。これも「ちよだせいが文庫」の今のサンタ特集に追加しておきました。

そのあとは、年中のIRさんの強いリクエストによる『パンダ銭湯』。彼女が最も面白いと思うところは、パンダの目の周りの黒いところが、サングラスだったというところ。隠れていた、ちょっとこわい菱形の目が出てきて、その顔がおかしいらしい。そこが推しで選ばれました。耳の黒がワックスだった、というのも奇天烈で、年中ぐらいになると、そのおかしさにハマるようになるようです。

2023/12/19

今日のお手伝い保育では「音」についての体験を試みてみました。3人の年長さん(すいすい組)を相手に、糸電話でお友達の声や、吊るした糸を伝わるスプーンの振動音、水を入れたワイングラスの共鳴音などを聞きました。

私の実験の意図は、子どもに「音」そのものを経験することは、どれくらいできるだろうか?と考えているからです。

私たち大人も幼児も、ふだん聞いている声や音は何にしても、そこに意味やメロディや象徴するものを「聞いて」いることが多いでしょう。音そのもの、ということがどういうことになるのか、そこも私もよくわからないとこが多いのですが、いずれにしても、できるだけ「音」そのものに注意を向けてみることができないだろうか?と思っているのです。

たとえば人の声は意味を聞いてしまいます。でも喉の声帯が振動し口腔や鼻腔で共鳴しているのですが、その「音」そのものは聞いていないのではないでしょうか。

(そこで、まず三人には私の喉を触ってもらい、ガギグゲゴと声を出してみるときに、のどがどう動いているかを感じてもらいました。そのあと自分の喉にも手を当ててもらい、おなじようにガギグゲゴを言ってもらいました。そのあと、ひそひそ話で話してもらうと、声帯が震えないことを感じてもらいました。あまりわからなかったので、次回はそこは工夫が必要でした)

例えば、遊びの中でよく登場する糸電話ですが、近くで二人がやっているのを見ると、糸はだらりとしていて、紙コップを耳に当てたまま喋っていたり、口に当てて「聞こえた!」と喜んでいたりと、まあ、実際には糸を伝わってきた振動を聞いているようには見えないことがよくあります。

もしかすると、糸電話の格好をした「電話ごっこ」をしているだけだったり、そもそもケータイで話す姿もあまりみなくなり(イヤホン越し)、ましてや聞く部位と話す部位がそれとわかる「受話器」は、もう見かけないので、糸電話が「聞く」と「話す」を同じコップを交互に使い分けること自体の意味がわかっていない可能性があります。ですので、年長さんでも意外とその面白さを知らないことが多いのです。

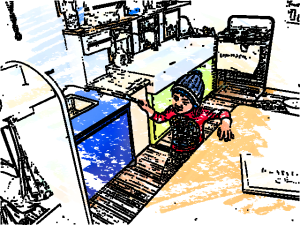

そこで、写真のように、こんなに離れてやってみました。しかも「ヒソヒソ話」で。確かにコップから声が聴こえた!という体験になったようです。3人とも面白い!といっていましたが、多分それまでの面白さとは違ったはず。

ワイングラスに水を注いて、指を少し濡らして、グラスの縁をゆっくりこすって動かすと、キーンという共鳴音がし出します。とても大きい音になるのですが、指をほどよい強さで押し付けながらこする力の加減がちょっと難しいのですが、「あ、鳴った」というときの感触を覚えていくと、鳴らすことができるようになります。3人とも鳴らすことができました。

それからやってみたのは、食具のスプーンを糸で吊るして、先端を輪にして指にひっかけ、その指を耳の穴につっこみます。そしてスプーン(フォークでもなんでも金属がいい)をたたいてみます。ぜひやってみてください。とてもいい音がします。お寺の鐘のようにゴーン、といつまでも鳴っています。

そして最後に、部屋のなかに面白い音がないかを探しをしてみました。今回は棒で叩く子が多かったのですが、いつも登っているネットを揺らしてみたり、階段の手すりを手で、こすってみたり、少し広がりも出てきました。偶然、楽器ゾーンにあったトライアングルも、スプーンを鳴らしたように触らないで吊るした方が良い音がする、と言うことに気づいたようです。

音探しから新しい楽器との出会いになったならいいのですが、どうだったでしょうね。