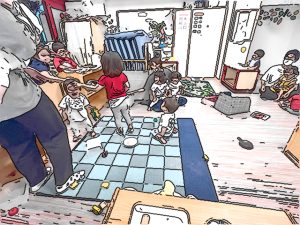

今日は「にちよう開放」。しずくの会が開いてくださいました。

今回はすべてのフロアを開放して、乳児から幼児まですべてのクラスで過ごしてもらいました。

私は建築設備検査の立ち合いがあるので、ついでに開放したのですが、卒園児の親子とも久しぶりに再会できて、一緒に昼食を食べたりして楽しい時間になりました。

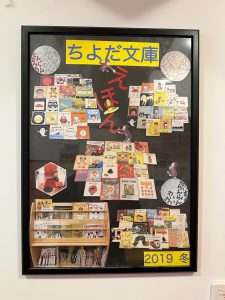

これは「しずくの会」作成の案内。毎回、素敵なデザインです。

2023/07/23

今日は「にちよう開放」。しずくの会が開いてくださいました。

今回はすべてのフロアを開放して、乳児から幼児まですべてのクラスで過ごしてもらいました。

私は建築設備検査の立ち合いがあるので、ついでに開放したのですが、卒園児の親子とも久しぶりに再会できて、一緒に昼食を食べたりして楽しい時間になりました。

これは「しずくの会」作成の案内。毎回、素敵なデザインです。

2023/07/21

先週、年長のお泊まり会があったのですが、その余韻を楽しむべく、絵本はお泊まりにちなんだもの。まずは文・中川ひろたか、絵・村上康成コンビの絵本シリーズ「ピーマン村のおともだち」から『おとまりのひ』。子どもは意外とあっけらかんとお泊まりができてしまうものでして、等身大の保育園らしさを感じる絵本です。親が子どもを案じる気持ちが明るく描かれ、ユーモラスな園長のキャラが楽しいシリーズ。八王子市のせいが保育園では、まさにこれと同じような銭湯に入っていたことを思い出します。

2冊目は末吉暁子作、林明子絵の「もりのかくれんぼう」。むかし森だった場所がいま団地になっている街角で、おにいちゃんとけっこしているうちに森に迷い込むと・・・。森の中にはよく見ると動物たちがいっぱい隠れているのかも。かくれんぼして遊びたかった女の子の気持ちが、ちょっと切なく伝わってくる絵本。

その次は、こども園を舞台にした「くらやみえんのたんけん」。お迎えを待つ、つとむくんとたくくんの二人が真っ暗な園内をおばけごっこで楽しんでいるうちに・・・。嘘っことわかっていながら怖いことをやりたがる子どもの心理。どこまで本気で怖がっているのやら、そのたわいのない、その演劇的あいまいな世界を楽しめるのも子どもの特権だ!(まあ、なんと古臭いキャッチだなあ)。

さて最後は海外ものから。「ひとりでおとまりしたよるに」。こちらは、おばあちゃんのお家に3泊4日で泊まりに行く話。だから、寂しさを紛らわすための、大事な宝物を3つリュックに詰めました。リュックに詰めたものが子どもを助けると言うのはエルマーと同じですが、こちらは夜の冒険が始まります。大人がよむと子どもの家族愛にちょっと心打たれるおはなしです。

2023/07/18

屋上で育っている「きゅうり」。

水遊び中の子どもたちに、「うくか、しずむか」ちょっと実験しました。

ちょうどいい大きさに育ったきゅうりです。

「どうなるかな?浮くかな?沈むかな?」と私。

すると年中と年少の子どもたちでしたが、予想が二つに割れました。

沈むが一人、浮くが3人です。

やってみると、浮きます。

「やったあ、浮いた」と当たった方は喜んでいます。

でも面白いことに、その子が「こっちは沈むよ」と言うのです。

「こっち」と言うのは、ちょっと育ちすぎた大きなきゅうりの方です。

私が「そうか、こっちは沈むかもね」と言うと、にこにこして見ています。

もちろん、正解は浮くです。

これと同じようなことが、前にもバナナとのきもあったのを思い出しました。

一本は浮いたのですが、2本になると「沈む」と言うのです。

https://www.chiyodaseiga.ed.jp/hoiku-archive/archive-stem/page/5/

面白いですね。

最後はきゅうりと一緒にぷかぷか・・・笑

2023/07/16

子どもたちはいろんなことを教えてくれます。今週、「そうなんだね」と嬉しくなったのは、スイカです。「ここ、ここ」と教えてれました。直径が15センチほどに大きくなっています。いくつも花が咲くので、先生が栄養を分散させないように実になるものを数個に間引いてくれているのですが、いつの間にか二つがこんなに大きくなっていました。

お泊まり会で出かけた科学技術館は北の丸公園にあるのですが、そこを歩いていると、蝉の鳴き声が聞こえました。保育園にいても聞こえないので、子どもたちは鳴き声で蝉の種類を聞き分ける経験はほとんどできません。秋葉原周辺ではクマゼミやミーミーゼミ、ヒグラシなどを自然に区別できるようになる環境にはないのです。それでも「せみ!」と教えてくれます。

しかし少ないチャンスを見逃さないのは虫好きな子どもたち。吉田茂の銅像がたつ雑木林で、ダンゴムシはトンボを捕まえて見せてくれます。こんな姿を見ると、せっかく皇居が近くにあるので、もう少し頻繁に連れてきてあげたいと思います。お礼というわけではありませんが、私もヒキガエル(泥ガエル)を捕まえてあげました。何を食べるの? さあ、なんだろうね・・・。

屋上のプールに水が入ると、トンボがやってきます。写真にとらえることはできませんでしたが、水面に尻尾の部分をちょんちょんとします。都会の中でも工夫すると生き物が寄ってくるビオトープはできるでしょう。

街路樹には赤い花が咲き始めました、百日紅(サルスベリ)です。夏の間、百日近く咲き続けるから、だそうです。東京では調布市がシンボルの花になっています。ちなみに千代田区は花が桜、木は松、鳥は白鳥です。

-scaled-e1689507283278-225x300.jpeg)

2023/07/13

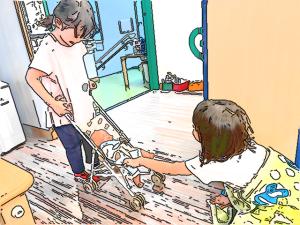

保育園という生活空間は、家庭がそうであるように、そこにいてはいけない場所というものはありません。どこにいてもいいし、保育園のすべての場所が子どもにとっての居場所となります。

たとえば、保育園の中に内と外の区別はありません。それも家庭と同じですね。家庭の中に、ここからは内でここからは外、というものはないと思います。それと同じです。

あるいは、その子にふさわしい場所は所属するクラスのなかだけとは限りません。その年齢の発達にあったものは、多くはそのクラスにあるようにしていますが、入園してすぐの時期や進級するまえの移行の時期などは、その幅をひろくとる必要がでてきます。

当園はそんな「外」にあたるような場所をなくしたくて、子どもがいてはいけない場所がどこにもないようにしています。園内を全てコーナーやゾーン化して、つまり遊びや生活に必要なリソース(資源)を分類して、子どもにアクセスしやすいように配列して可視化してあります。すると、子どもはきちんと自分にあった(必要だったり好きだったり)選択をします。

そのゾーンと同じ意味で、廊下も階段も、それぞれに子どもが居ていい居場所としての意味があります。例えば階段は上り下りの運動になりますし、歩行の確立期にある乳児には格好の運動遊具です。階段の蹴上の部分には数字のステッカーが貼ってありますが、登る時に1,2,3,4とカウンティングしたり、数字への関心や感覚に親しんだり、リズムのある上り下りができたりします。

月の満ち欠けの写真が貼ってあるのも、そういう意図があります。またちっちぐんぐん(0〜1歳)の前の赤いスペースにも、絵本の棚をおき、ザラザラ、チクチク、スベスベなどの触覚遊びができる手作りボードが掲げてあります。

実は1階の扉の前の空間は、赤いマットを敷いて赤い机と椅子をおき、絵本を貸し出せる「千代田せいが文庫」の空間にしていた時期があります。親子で絵本を読んで帰っていい場所にしたのですが、食事のワゴンを運んだりして、物理的に狭いことから「文庫」は2階に引っ越すことになったのです。

つまり、あまり廊下っぽくしたくなくて、手触り遊びのボードを置いたり、そこで絵本を選んだりできる空間にしてあるのです。今年度からロッカーが並び、お支度のスペースにもなっています。実際に保育中は廊下から階段に至るスペースも、生活や遊び使えるようにしています。したがって内と外になってしまうような仕切りは、できるだけつけていないのです。

さらにクラスという空間の考え方も、柔軟に考えています。確かに01歳児クラスがここで、2歳児クラスはここ、345歳児クラスがここ、というのはあるのですが、実際の生活の空間は、玄関から屋上まで保育園内の全ての場所が生活空間になっています。

実際に他のクラスで過ごすことがあるし、子どもがその場所を好んでいたいからいるということも大いにあります。各クラスには、基本的にはその年齢に合ったものが置かれていて、発達に合った遊びができるように色々な遊具や絵本や運動用具などが配置されています。それでも、子どもはその標準的な幅を超えて過ごしたりします。他の遊具を望んでそこへ行くこともありますし、他の場所はどうなっているんだろうという興味から、探索したり、遊びに行ったりすることもあります。

また、物や空間だけではなく、人的環境としても乳児から幼児まで、全ての子どもが全ての子どもと接することができるようにしています。例えば乳児が幼児クラスを訪ねていくと、幼児の子がすぐに「Sちゃん、かわいい」と声をかけてくれます。子どもたちは、クラスを超えてよく知っている間柄なのです。乳児に年長がお世話をしにくることもあります。新しく入園した子どもが、クラスの仲間関係ができるまで、朝夕はきょうだいのいる部屋で過ごしたり、午睡の時間に幼児のクラスで寝るよりも乳児の部屋で寝る方を好むこともあるのです。

子どもの主体性を尊重することは、それぞれの子どもの幸せな過ごし方を実現させ、自己が発揮できるようにすることに通じると思います。また、それらのことは、それぞれの子どもの人権を守ることにもなります。所属するクラスの集団が、そのクラスの中だけで過ごさなければならないというのは、一見常識のように思っていますが、じつは偏った考え方かもしれません。豊かな体験のためにも生活空間を広く考えることは大切なことだと思います。

ちなみに職員の態勢にも触れておくと、各クラスの担任がいて、そのクラスの子どものことは担任が一番よく理解しているわけですが、ご存知のように朝の早い時間や夕方の遅い時間は、シフト勤務のために担任以外の先生が保育することもあります。そこで全職員が全ての子どものことを、ある程度知っており、全体でチーム保育をしていることになります。クラス以外の子どもがそこで遊んだり生活していても、その対応に困ることはありません。職員間での意思疎通と情報共有はできているので、子どもの生活や保育計画の連続性に支障をきたすこともはありません。

2023/07/12

2023/07/12

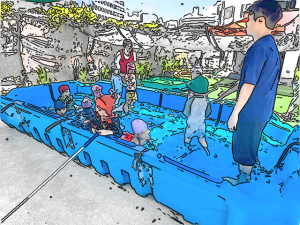

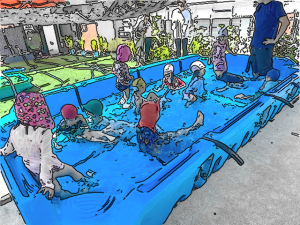

今年の夏、初めてプールに水を溜めて遊びました。プールの中での遊び方は様々ですが、どの子も楽しく遊べるための目安は、顔に水がかかっても平気かどうかと言うあたりに、基準があります。そこで、水遊びに慣れてくると顔に水がかかっても平気になり、水に顔をつけたり潜ったりできるようになります。水に浮いたり泳いだりできるためには、どうしても、そこに一つのハードルがあるのです。

そこで、四半世紀にわたって当法人がやってきた方法が、そこを基準に遊びを3種類程度にわけて、子どもが選べるようにしてきました。顔に水がかからないように遊ぶグループを「カニ」グループ。潜ったりバシャバシャと水を掛け合ったりできるグループを「イルカ」グループ。その中間ぐらいを「ラッコ」グループとします。カニやラッコやイルカは、子どもにそのイメージが伝わりやすいので、そうしてきました。

すると、子どもたちは「楽しそう」と思う遊びをやりたいので、それに従って選ぶのです。この基準を水との関わり方の「習熟」と捉えることもできるし、バリエーションと捉えることもできますが、それは、その都度、子どもそれぞれが判断する内容は違うものでしょう。その日によって違うグループを選ぶようになるからです。

この選択と判断を繰り返していると、環境との関わり方、つまり、水との付き合い方のバリエーションが増え、結果的に自己理解が進むと考えています。水についてと自分のこと、水との関わり方への理解が深まっていくと同時に、もっとこうしたい、こうでありたいと言う意欲も強くなっていくのです。

また忘れてならないのは、結果的にその都度選ばれて作られるその集団は、年齢別クラスではないので、多様ざまな人間関係を体験することになり、人との関わり方も上手になっていくのです。

2023/07/11

今週は7月10日の月曜から3日間、保育環境研究所ギビングツリー(藤森平司代表)の研修会が開かれました。初日と3日目は都内周辺の保育園の見学ができるので、全国から160人を超える保育者の方々が参加され、オンライン参加も過去最高益の60施設を超えました。コロナ禍でできなかったことが今年からできるようになり、いい意味で活気が戻りました。

7月9月11月と年3回開かれる「保育環境セミナー」は、今年から3回セットの同じテーマを深めることになりました。今年は人の在り方です。今回は人的環境の中の「子ども同士・異年齢」についてです。次回は「主体性について」、その月が「チーム保育」と続きます。見学のない二日目が研修会で、藤森代表の講演のほか、実践報告、質疑応答(Q&A)の3セッションからなります。

今回は、私が司会進行だったのですが、この分野のテーマは実践が「異年齢交流」「思いやりを育てる」など、保育がパターン化されているきらいがあります。それに引き換え、今回は子ども一人ひとりに焦点を当てることで、多様な関わりが生まれるような「豊かな」人的環境のあり方を探究するものになりました。

2023/07/10

きれいな「はらぺこあおむし」を「かわいい!」と言いながら、じっと見つめている子どもたち。

今年2回目の飼育がまた始まった。みかんの実がなりそうだったが、あえて剪定して「若葉」が生えてくるようにした。

すると、よくしたものでアゲハの幼虫が見つかった。

親の蝶はどうやって若葉を見つけるのか不思議だが、幼虫はむしゃむしゃと柔らかい葉をよく食べている。

2023/07/07

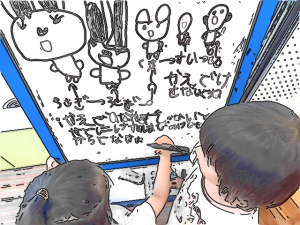

今日はうさぎの二人がいかだを浮かべて海水浴に行く話「ピッキーとポッキーのかいすいよく」から始めたのですが、こちらは、途中でいたずらなタコが出てきて、うさぎの二人やもぐらのふうちゃんを放り投げたり、溺れそうになったふうちゃんも助かって、噴水のように水を噴き出したりするので、おかしくて笑いながら楽しんでいました。

2冊目は子どもの「これがいい」というリクエストから「ねずみのよめいり」だったのですが、「これお家にもある」という年長の女の子は「おしまい」と言って終わると、思ったよりお話は「短かった」そうです。この辺りまでは、お話に熱中していたのですが、3冊目ごろになると、だんだん子どもたちも眠くなってしまったようです。

あれ、静かなエンディングだなあと思っていたら、子どもたちはどうも眠くなってしまいました。わらしべ長者の話を聞いているうちに。そういえば、今日は昼間に水遊びをしたりして疲れていたようです。そういうお話しの聞き方(聞いていないけど・・)もまんざら捨てたもんじゃないと思うのは、昔からおじいさんやおばあさんから聞かされてきた素話も、きっと囲炉裏でも囲んでうつらうつらと、意味もよく分からず、ぼんやりと聞いていたこともあっただろうと思うからです。