「身近なものの扱い」の自立の姿は「社会の変化で変わる生活スキルの基礎を模倣を通じて学ぶこと」ということになります。

ちょっとだけ、人間と環境の関係の本質について説明しておきます。

人間は周りの環境世界から、自分にとって気に入るもの、自分を惹きつけるもの、有用なものを取り入れようとします。世界は自分にとってどうあるのかこそ、生存を左右しかねないテーマになるからです。そういう意味では、発達というのは、子どもが事物を見たり触ったりしながら、自分にとって気に入った心地よいもの、有用なものを引き寄せながら、自分の生活圏の中に「あるもの」を取り込んでいくことでもあります。

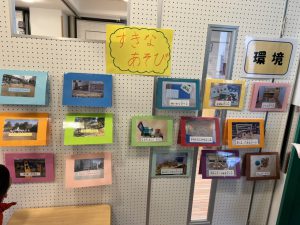

事物は子どもにとって、どのような姿を見せてくれるのでしょうか。それを探り当てながら、その事物そのものが伝えてくるものを、子どもは受け取っています。心地よいこと自体に意味があるのではなく、それを与えるにふさわしい性格がその事物に備わっていると言う事が大事なのです。

また、身の回りの「もの」のそれぞれについて、子どもはその用途や目的を理解することで、その扱い方を覚えます。その用途の目的と「もの」の概念はセットです。例えば、ここにコップがあります。初めてコップを見た子どもは、その用途をまだ知りませんから、触って倒したり、持って口に持っていって舐めたり、場合によっては手を離して落としたり、転がしたり、半ば偶然に任せていろんなことをします。毎日の生活の中でそれにお茶やミルクが注がれて、飲むという場面でコップが現れるので、それを口へ持っていって傾けて飲むものであることを認識するようになっていきます。また使われるたびに、「はいコップどうぞ」だとか「コップはこっちね」など、繰り返し聞こえてくるコップのところが、どうも「コップ」というものらしいと気づき始めます。言葉の獲得も「もの」の扱いを促します。

子どもはいつもの使われ方と意味される概念を結びつけて自分のものとします。こうして子どもは教えてもらわなくても、見る力、聞く力で、その対象のものの扱いを習得していくのです。そうではければ、身の回りの物の扱い方を、まるで自動車教習所で車の運転を学ぶかのように、いちいち一つずつ教えなければならないことになります。以上をまとめると、子どもは世界から意味のある対象を選び取るのですが、そこには他の人が使っている意図と方法をセットで模倣し、自分のものにしていきます。

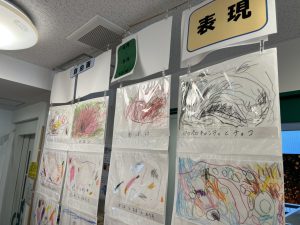

このイミテーション学習を、ざっくりと「模倣」と呼びます。真似ることが学ぶことになっていきます。その中にものの扱いも含まれるのですが、人間は手順を覚えるというよりは、その目的を先に理解してしまうので、その目的に適った方法を自分で編み出します。前置きが随分と長くなりましたが、この物の扱い方は、そのものの用途にあった扱い方をモデルを通じて身につけていくので、上手な扱い方を見せることが、上手な扱い方を真似するようになります。実は挨拶も同じ原理なのですが、それは次回の最終回で説明します。

さて、本題に戻りましょう。生活上のものの扱いというと、衣食住の中に見られるものは全てです。衣類と食事はお話ししましたが、住むということの中には、居住空間の中にあるものですが、現代はかなり電化製品が代わりをしてくれるようになり、昔は子どもの頃から習得する必要のあった掃除や洗濯、裁縫、水汲みや灯り、火を起こしたり灯りを灯したりといったことも、生活技術の中から消えてしまいました。家庭生活の中に残っているものの扱いは、どんな取扱説明書があるかが象徴的です。

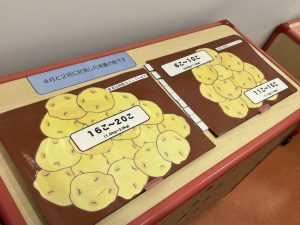

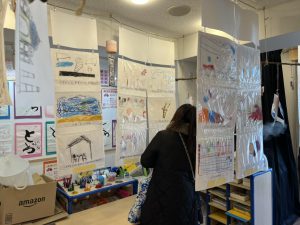

当園では、あえて昔からある生活技術の中から、ほうきとちり取り、雑巾掛け、モップなどの掃除スキルは体験しています。お米とぎや野菜の栽培、金魚や生き物への餌やり、生花なども生活の中のスキルです。現代は学問優先の学校教育になってしまいましたが、高等教育を受けても、現代社会を生きるための生活技術がすっぽりと抜け落ちているので、恋愛や子育て、経済や保険など、すぐに必要な基礎スキルを持たずに社会に放り出されている若者が多い気がして、とても気の毒です。やっと英語やプログラミングや金融を学校で学べるようになりましたが、教える先生が足りないという状況です。

こんなにあからさまに抜け抜けと戦争が勃発する社会を突きつけられると、きちんと政治と平和を教える国際的カリキュラムが不可欠なようです。核やロケットや武器を身近なものとして、大人もその扱い方を1から学び直してもらう必要があるようです。