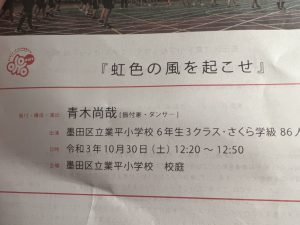

東京スカイツリーのすぐそば、墨田区立業平小学校で10月30日に開かれた運動会を見てきました。6年生の3クラスとさくら学級86人による出し物が、ダンサーの青木尚哉さんが指導したダンスだったからです。

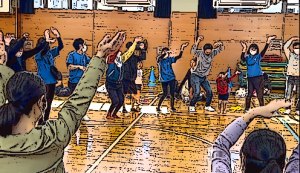

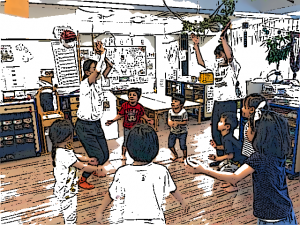

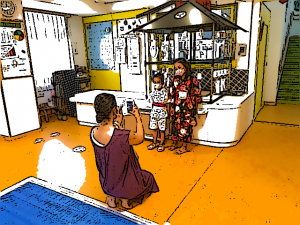

演目は「虹色の風を起こせ」。内容は一人で歩くこと、数人が並んで歩くこと、漢字一文字のイメージを数人のグループで表現すること、そして、千代田せいがでもやった「マネキン」などのワークで構成されていました。運動会は校庭で行われたのですが、真っ青な秋空に揺れていたのは6年生が作った傘の作品でした。

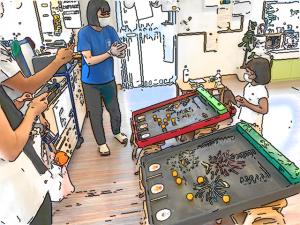

ある枠があっても、その中の動き方を自由に作り出すと言う創造性に主眼が置かれていることがわかります。例えば6人が横1列に並んで歩くワークでは、スタートとゴールは並んでいるのですが、途中では誰かが速く走ったり、止まったり、ゆっくり歩いたり、ランダムに動く模様ができます。それをお互いに見ないでゴールを一致させるというものでした。タイミングやスピードを自分たちで考える面白さがあります。

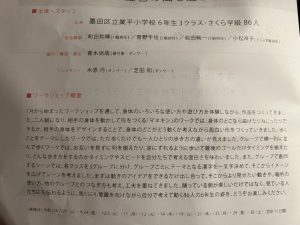

作品のパンフレットによると「まずは動きのアイディアをできるだけ出し合って、そこからより見せたい動きや、場所の使い方、他のグループとのつなぎ方も考え、工夫を重ねてきました」。これを授業で作り上げるまでに、7月に1回、9月に2回、そして10月に8回のワークショップを重ねてきたそうです。

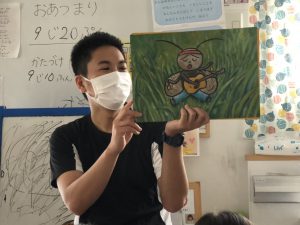

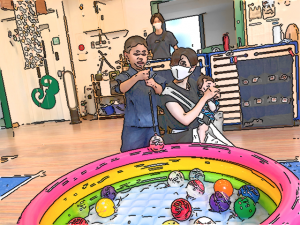

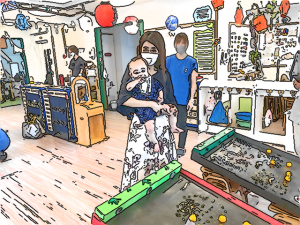

学校とアーティストの橋渡し役を担っているのは、NPO「芸術家と子どもたち」で、「パフォーマンスキッズ・トーキョー」(PKT)という活動を平成20年度から展開しています。その代表の堤康彦さんによると、ダンスや演劇音楽などプロのアーティストを学校や児童福祉施設等に10日間派遣しワークショップを行い、子どもたちが主役のオリジナルの舞台作品をつくります。令和2年度までに都内小、中、特別支援学校156校、文化施設65カ所、児童養護施設33カ所などで実施、約9400人の子どもたちがアーティストとの素敵な出会いを体験しています。千代田区では昌平小学校がダンスで浅井信好さんとのコラボレーションしています。

小さいうちに、芸術家やアーティストと出会う体験は深いところで興味や関心を刺激します。乳幼児の体験の中にアートとサイエンスを、増やしていきたいものです。