研修にはいくつか種類があります。形態で分けて分類すると、園の中で行う園内研修や外へ出かけて受ける研修があります。あるいは、仕事の中で受けるトレーニング(OJT=オン・ザ・ジョブ・トレーニング)と、職場を離れたトレーニング(OFF-JT=オフ・ザ・ジョブ・トレーニング)という言い方もします。いずれにしても研修で大切なことは、学んだことが保育実践に生かされることです。研修を受けて終わり、では受ける意味がありません。

そこで学んだことが生かされるためには、いくつかの条件がある気がします。最も大切なことは、たぶん動機です。学びたいという意欲があるかどうか。その意欲の原因はいろいろあって、保育実践の中で直面することが最も大きな動機になるでしょう。例えば、どうしたらいいか課題にぶつかっていたり、困っていたりすると、それを解決するために研修を受ける、学ぶということがあります。あるいは、保育所保育指針が改定されるなど、新しい保育内容ができて、知識や技術をアップデートしなければならない、ということもあります。

しかし、これらの理由は外部要因であって、その要因がなくなったら学ぶ動機が薄れてしまうでしょう。従って、最も強い学びへの動機は、学ぶこと自体が喜びであるようなものであったり、学んだことを活かして実践すると、いいことが起きることであったりする経験を持っている場合です。そうなると、学び続ける意欲が生まれてきます。最も良い研修とは、そのように一人ひとり職員が、学びたいから学ぶという、主体的な学びになることです。

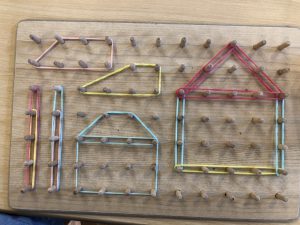

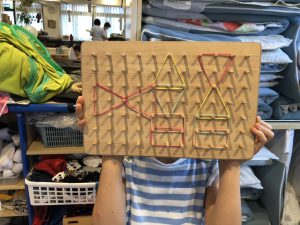

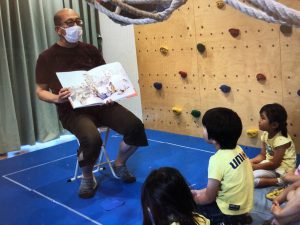

昨日17日は、内部とも外部とも言い難い研修がありました。今年度3回目の第55回保育環境セミナー「物的機環境編」で、講師は藤森平司統括園長です。保育環境には空間や物や人などがあるのですが、今回は「物」のあり方を学びました。参加方法はリモート(zoom)です。保育室の物は家具にしても遊具にしても、掲示しているものにしても、全てそこには保育上の意図があるのですが、その意図は「子どもの発達から見てどうか」という視点から出来ています。そのポイントを0歳から6歳まで、発達過程ごとに復習しました。

藤森先生の講義を受けていると、頭が整理されます。整理されるというのは、自分が既に理解していることと、知らなかったことの境目がくっきりしてくる感じです。ここに未知の領域がある、ここに曖昧な部分がある、ここは確かにそうだった・・・というようなリアルな感触です。例えると丸いボールの球体のようなものをイメージしてもらうとすると、知っていることがボールの内部です。確かにそうだ、と根拠も含めて人に説明できるような部分がボールの核のところになります。ボールの表面に近づくと曖昧な感じになってきて、ボールの外側は未知の領域。そこには広大な空間が広がっている感じです。肝心なのは、このボールの表面ですが、既に知っていること(既知)とまだ知らないこと(未知)の境目になる部分です。

例えば、「子どもは発達にあったものを自分で選べる」という話は、私は根拠を持って説明できます。自発的使用の原理や、発達過程の概念を具体的な事例で説明できます。くるくるチャイムとテレビゲームを置いておけば、赤ちゃんでもくるくるチャイムを選ぶはずであり、歩行の確立期には坂道や細い道を歩きたがるといったことを説明できます。また関係性の発達の中でピア・ソーシャルスキルが発達するための敏感期が2歳ごろからピークを迎えるという最近の脳科学の知見を知っておけば、根拠を持って「平行遊びの新しい意味」や「2歳児クラスを丸いテーブルにする理由」を説明できます。

ところが、それなら睡眠についての脳の敏感期はいつ頃だろう?とか、思いやりの発達に必要な乳児の体験はどんなことだろう?といった疑問が次々と浮かんできます。ボールの中身(既知)が増えると、ボールの外側(新しい未知)が増えるのです。ちょうどボールの体積が増えると表面積が増えるのに似ています。知れば知るほど、わからないことも増えるのです。その学びが実践に生かされるような「実践知」なのか、それとも根拠を確かなものにする研究的な学問知なのかは、その人の関心の志向性で変わってくるでしょう。私は研究者ではないので、研究者の学びから学ぶことになります。