◆紅葉が美しかった冬の浜町公園

久しぶりのバス遠足は天気に恵まれ、浜町公園をたっぷり楽しみました。出かけたのは、3〜5歳のわいらんすい29人。晴天に恵まれ、紅葉が目に眩しい、12月11日(金)は、今年最後の最晩秋を味わう散策になもなりました。来週からは真冬の寒さが待っています。最後の紅葉狩りだと思うと、しっかりと目に焼き付けたくなります。

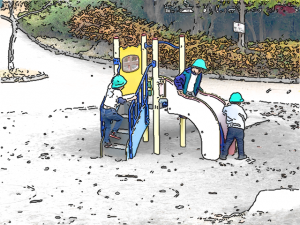

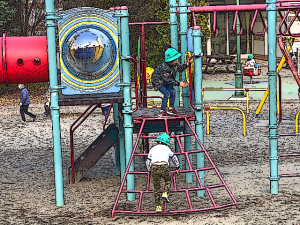

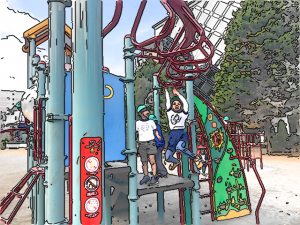

浜町公園まではバスで10分、乗ったと思ったらすぐに着きます。11月は佐久間公園などの近隣公園を中心に遊んだので、浜町公園は10月28日以来となります。前にも紹介したましたが、この公園はブランコや滑り台、ジャングルジムに鉄棒と、代表的な遊具が揃っており、小高い丘や針葉樹のエリアもあって、子どもたちは飽くことなく次々と遊びに興じていました。地面に道を描いて、そこを走って競走も楽しみました。

さて、0歳のちっち組と1歳のぐんぐん組は、美倉橋児童遊園まで行ってきました。その様子はまたお伝えできると思います。この公園はあい保育園東神田、あいぽーと小さなおうち東神田もよく使う公園なので事前に時間がバッティングしないかを確認してから出かけます。(ホームページは、パスワードが必要なブログなどのページが今サイトのトラブルなのか、開かない故障がまだ直っていません。もうしばらくお待ちください)

◆エルマー3部作、読了

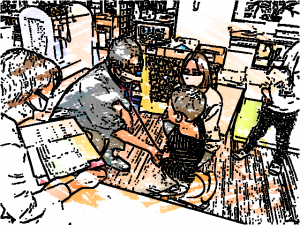

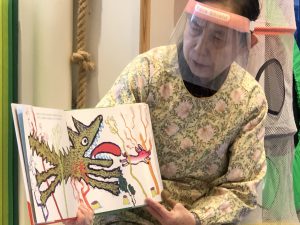

すいすい組の読み聞かせは今日で、エルマーシリーズの3冊目『エルマーと16ぴきのりゅう』を読み終えました。人間たちに捕まらずにりゅうの家族の脱出を成功させたエルマーに、子どもたちから安堵と称賛の感情が溢れました。「エルマーって、あたまいいなあ」とNくんが感心していました。

本を読んであげていると子どもたちの「読解力」の基礎力に触れる瞬間と出会えます。話の筋や展開をよく理解したいという集中力が強く伝わってきます。「じゃあ、ピストルをうったのは、なんで?」とか「それエルマー?(が言ったの?)」のように、頭の中にビジュアルに思い描いている映像と、実際の話の辻褄があっていないと感じたり、あれ、どうして?と思うところは、すかさず質問が飛んできます。

読み聞かせの状況によっては「静かに聞いてね」と質問や喋ることを我慢してもらう場合もありますが、聞きたい子だけが集まっている少人数なので、私はその都度、反応してあげる読み聞かせ方を大切にしています。「そうだね、それは、もうちょっと話の先までいくとわかるよ」とか「先生も不思議だなって思うんだよね」などと言って、先の話に注意をむかせます。状況によって「聞き方」も学んでいってもらうつもりです。

また、読むだけでは分かりづらいとことは、詳しく解説していきます。例えばサーチライトがりゅうに当たって姿が見えたり消えたりするあたりは、文学的な表現になっているので、「月が出てきないってことは真っ暗ってことだから?」「暗くて見えない!」「そう、そう」のような解説を加えていきます。童話「エルマーシリーズ」は渡辺茂男さんの訳ですが、その渡辺さんが書いた童話「もりのへなそうる」も、この子たちに読んであげたいと思っています。

11〜3月-224x300.png)