清々しい青空がトップニュースになった今日28日(月)、富士山に初冠雪も見られました。季節は確実に秋です。こんな気持ちのいい季節を子どもたちと実感したくて、10月2日(金)の中秋の名月までの今週1週間は、秋づくしの予定です。

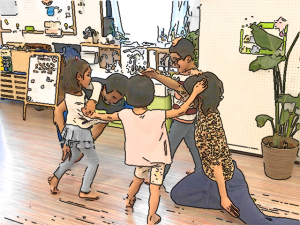

布川先生による習字は「月」。ひらがなと漢字で、しかも楷書だけではなく草書も併せて、楽しみました。草書は元の漢字や平仮名を崩すのですが、月の場合はまるで象形文字のように受け止めて楽しめます。三日月のようにも見えたりして、月と文字に秋の風情を感じる時間になったようです。

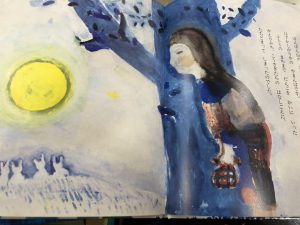

いただいたものも含めて園内にいまある絵本の中には、「月」に因んだものが8冊ありました。そこで夕方の望遠鏡での観察の前に『お月さまってどんなあじ?」と「ぽんぽん山の月」を読んであげました。前者はわいわい・らんらんぐらいにぴったり。後者はすいすいなら主題が伝わるかな?というものでした。

うさぎがお月さまにいるのは、古い仏教の説話が元になっています。火に自らを投じて自分を食べさせようとした優しいうさぎの話です。それを彷彿とさせるのが「ぽんぽん山の月」。ここには優しい山姥(やまんば)が、可哀想な子うさぎを見かねて、自分のお団子を恵みます。お母さんが漁師に打たれて亡くなっていることを知らない子うさぎたち。その、子うさぎは、お月さまでお餅をついているおかあさんからのものだと喜ぶのです。

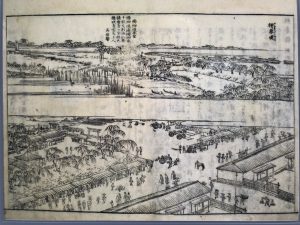

今日は夕方になって雲が出て、望遠鏡によるお月見はできませんでしたが、実は6時40分すぎに、山崎パン本社の真上に雲からのぞいてくれました。その写真は以下です。今日こそは見れるといいですね。