2019/08/04

2019/08/03

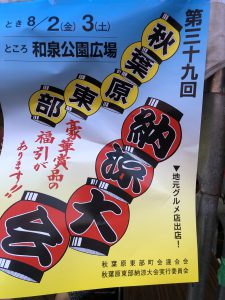

日本で夏らしい風景といえば「盆踊り」もそうですね。先週は隅田川の花火を見物しましたが、今日は「和泉公園広場」にいます。昨日2日金曜から開かれている「第39回秋葉原東部納涼大会」です。子どもは故郷の景色の「思い出」の一コマに必ずなるでしょう。

2019/08/02

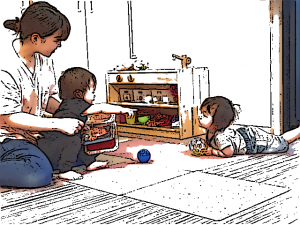

にこにこ組は今日、保育が終わってから模様替えをしました。ちょうど4ヶ月経ったところで、子どもたちが今求めている「空間」へ再構成しました。

2019/08/01

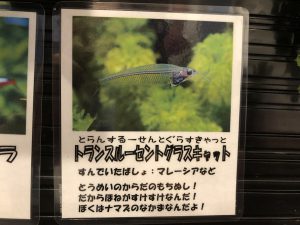

事務所の入り口にある水槽に、不思議な身体の魚が増えました。名前は「トランスルーセントグラスキャット」。名前の本当の意味はわかりませんが、長いので「ガラスのように半透明な猫」と、勝手な訳をつけました。不思議なことに体が透明です。

坪井先生の説明文には「だから ほねが すけすけなんだよ」とあります。ナマズの仲間だそうで、タイやマレーシアなどの東南アジアにいるそうです。

2019/07/30

毎日の「世界の広がり」は、気づけないほど、ちょっとずつです。そのちょっとずつの変化を、園のクラスブログが紹介しています。とても面白いです。

2019/07/29

私にとても大切な宝物ができました。

皆さんから頂いたアンケートの「言葉」です。毎日忙しく働いていらっしゃるにも関わらず、園からのアンケートに心を込めてご返事をくださり、本当に感謝です。一枚一枚にお子さんへの愛情を感じながら、そこに込めて頂いた思いをこぼさず受け止めようと、熟読しました。また職員全員で回覧して読み込みました。

実は、うちの法人はあまりアンケートを取りません。なぜかというと「家族でアンケートなんか取らないでしょ」ということです。満足度調査などのアンケートを取ることは、人間関係を消費社会の役割を演じる関係に位置づけてしまう力が働きます。サービスを提供する人とそれを享受する人という関係です。しかし保育コミュニティの形成は、その次元を超えていく必要があるのです。本当に伝えたいことや大切にしていることは、一緒に生活していると、いい意味で以心伝心、いいも悪いもわかり合うことになるからです。夏目漱石ではありませんが、言いたいことも言っても角が立たない、情に流されることもない、でもそういう信頼関係というか、家族のようなありようが、現代社会には必要なのです。お互いに性格やタイプがわかり合うまでは、コミュニケーションを潤滑にするためにも、メッセージ性の強いアンケートを取らせていただきました。そうはいっても改善すべきことは改善するPDCAはしっかり回します。

とても嬉しい言葉をたくさんいただきましたが、その中で、こんな一文と出会いました。

「担任の先生はもちろんですが、全ての先生が子どものことをよく把握して下さって安心しております。お友達を含めて大きな一つの家族のようだと感じております。保育園生活が始まってから子どもの目覚ましい成長を目の当たりにし、先生方と共に子育てしていけることが、私自身の仕事を続けていくモチベーションになっております」

現代社会は核家族や三歳児神話にみられるように、人類史上、過去にやったことのない子育てスタイルに追い込まれています。生物学的な親だけが子育てを担うということは、一度も経験したことがありません。いわば壮大な子育て実験が行われていて、その中で保育園がそれぞれの家庭の「第二の家族」「大きなお家」の役割を期待されています。それは託児という商業的サービスの延長にあるものではなく、人と人が信頼し合うことの延長にあります。

そのためのアンケートです。心を通わせる手段としてのアンケート。ですから、私どもへ伝えたい、こうであってほしい、でも直接的に言うとトゲが立つしという配慮を感じる文面もありました。ありがたく、また心して行間を受け止めさせていただきました。

私ども保育園に与えられた資源(予算と人材)の中で、できる限りのことに挑戦しますので今後も楽しい園生活の創造にお力をお貸しくださいますようお願いします。(園だより8月号より)

2019/07/27

2019/07/15

「はらぺこあおむし」の歌で幕を開けた園生活は、本物のアゲハチョウと佐久間公園で出会い、園の花壇に植えたミカンの木にアゲハがやって来て卵を産み、葉っぱをいっぱい食べることろを部屋で観察し続けてきましたが、11日木曜日ごろから蛹になり始め、いよいよ、一つ目のクライマックスを迎えようとしています。そうです、成虫の孵化、アゲハの誕生です。この間の、写真でアゲハストーリーを振り返ってみましょう。

入園式の出し物は大型絵本と、ミュージャン坪井保育士のボイスでの「はらぺこあおむし」でしたね。

子どもたちは、このお話と歌が大好きです。

散歩先の佐久間公園で、実物の黒アゲハと出会うと、子どもたちの興奮がヒートアップ。

保育園の花壇にみかんの木を植えてみました。すると間もなく・・

園の周りにアゲハをよく見かけるようになって。

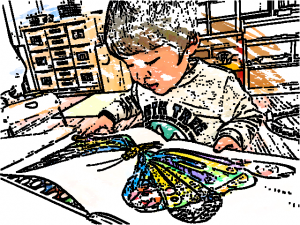

捕まえては、観察して、絵を描いたりしていました。

最初は塗り絵で、「こんな色だよね」。

「きれいだなぁ」。子どもたちと一緒に、チョウの羽の色や形をよく観察しました。

その頃、散歩先や園の近くを舞っていたアゲハチョウを捕まえては、放してあげるというのを繰り返していたら・・・なんと。

なんと、みかんの木に、卵を産んだらしく、アゲハの幼虫がたくさん生まれていました。

これは、すごい!

早速、部屋で飼うことになりました。

そしてどんどん、大きくなって、7月始めには大きな虫かごが必要になりました。

♪ちっぽけだった青虫は、こんなに大きくふとっちょに

花壇の方も見事なアオムシに成長しています。

そして室内の観察箱の中では・・ついに。

みかんの木の枝の根元に、半分くらい身体を隠して蛹になっています。

虫かごの蓋にぶら下がるように蛹になっています。上から見ると見えにくい場所を、ちゃんと選んでいるから、不思議です!

こうして、かごのフタにぶら下がるように2匹、みかんの木の枝の根元に1匹が、静かに、さなぎになり始めています。

♪まもなく青虫は、さなぎになって何日も眠りました

♪それからさなぎので皮を脱いで、出て来るのです。

さあ、もうすぐです。

みんなで楽しみに待ちましょう。

2019/07/14

隣のビルの解体工事は、1つの山を越えました。12日金曜日、山上ビルの屋上ボイラー室にあった6メートルの煙突壁の「アスベスト」が無事に搬出されました。煙突の周りを減圧室で覆い、宇宙服のような防塵服を身にまとった専門技術者たちが11日木曜日、1日かけて解体しました。アスベスト剥離の様子は赤外線カメラが追跡記録されました。13日に「無事に問題なく搬出されました」と東京ビルド担当者から写真を見せてもらいながら報告をうけました。作業工程は労働基準監督所へ事前に提出、10日には養生状況について、千代田区の専門官が事前の立ち入り検査を実施していました。今回の搬出により、アスベストはこのビルの中にはなくなり、今後、解体工事の粉塵にアスベストが含まれることはありません。

2019/07/12

子どもといると人生が豊かになります。どの子からも、それぞれ「何が大事か」ということを感じさせてくれるからです。面白いことに、今日はいろんな「指」で、それを伝えてくれました。