園だより「巻頭言」9月号より

保育園の食事に限らず、子育て中によく話題になるのは単純化すると「なんでも良く食べるようになってほしい」ということですよね。少食とか偏食にならないように。当園の食事のしおりにも有名な「5つの子ども像」が書いてあります。①お腹がすくリズムのもてる子ども、②食べたいもの、好きなものが増えるこども、③一緒に食べたい人がいる子ども、食事づくり、④準備にかかわる子ども、そして⑤食べものを話題にする子ども・・・です。

先生たちも残食を気にして、よく食べることが良いことであり、残すのは良くない、もったいない、という考えが優先される傾向があります。それはセミバイキングにしても同じ方向を向いています。しかし、冷静に考えてみると、多少語弊があるかもしれませんが、子どもも大人も「美味しいなら食べる」のではないでしょうか。もちろん、お腹も減っていないとか体調が悪いとかなら仕方ありませんが、その文化に住んでいて美味しいとされているものは望むものでしょう。

そこで美味しいと感じる要素を考えてみたのですが、まず食材のおいしさというものがあります。従来から「旬のものを」と言われてきました。産地や育て方の違いも影響します。そして調理法によって味はずいぶん変わります。「素材の味を生かして」というのも調理次第というわけでしょう。そして今回、当園が注目してみたいと思うのが子ども自味覚体験の質です。お腹が減っていると何を食べたのかもわからないほど、あっという間に食べてしまうや早食いの子がいます。それはそれで健康的とも言えますが、もう少し味わって話でもしながら食べてもらいたい。その食材や料理を「味わおうとする」という姿勢を育ててみることで、本人の味覚体験を豊かにできないか?と思うわけです。

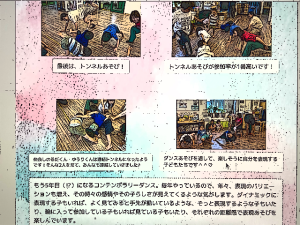

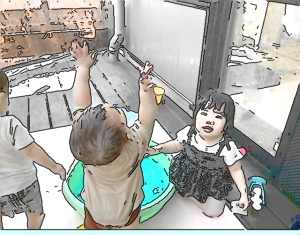

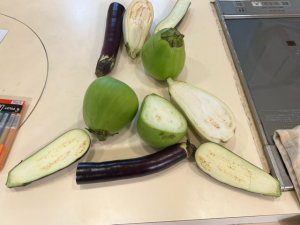

従来から、子どもクッキングをしたり、野菜を育てたり、料理の準備にかかわったりなどが言われ、当園もそうしてきました。ただやはり決定的に足りなかったのは、もっと身近に大胆に食材と関わり、調理のプロセスを間近にじっくりと観察したり味見をしたり、いろいろなものを比較して食べてみたりというように、食べられるようになる過程をもっとしっかりと「体験」することじゃないかと思い至りました。先日、これを2歳児クラスで「なす」でやってみたところ、やっぱりそうでした。ナス、といっても色々あって、色も違うし大きさも重さも違います。焼き始めるといい匂いがして、パチパチという音、塩をまぶして焦げ目や湯気がたち、香りが立ってきて。「どんな味がするんだろう?」と興味津々です。

-212x300.png)

-212x300.png)