毎月1回、2歳児以上の園児を対象に行っている「味の探究」活動がYouTubeで紹介されました。フランス料理シェフの江口さんのこともわかる内容になっていますので、ぜひご覧ください。

この動画は、自然食材などを販売するスーパーマーケットを運営している川田むつみさんのチャンネル「むっちゃんねる」制作です。とてもいい活動をなさっているので、保育園としてインタビューに協力しました。

2025/04/22

毎月1回、2歳児以上の園児を対象に行っている「味の探究」活動がYouTubeで紹介されました。フランス料理シェフの江口さんのこともわかる内容になっていますので、ぜひご覧ください。

この動画は、自然食材などを販売するスーパーマーケットを運営している川田むつみさんのチャンネル「むっちゃんねる」制作です。とてもいい活動をなさっているので、保育園としてインタビューに協力しました。

2025/04/09

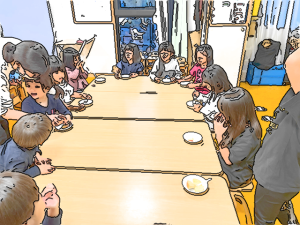

月に1回の味の探究が4月から始まりました。旬のアスパラガスです。緑と白と紫。これどんな色?と言う会話に始まり、食べるところまで、おそらく10以上あったであろう、一つ一つの動作を始める前に、次に◯◯してみてもいい?と聞くと、子どもたちが「いいよ〜」と、かわいい声で返事をしてくれるのですが、それが「もちろんだとも!」というワクワクした気持ちが表れてして、真剣にみ続けていました。

まずじっくり触り、皮をむくところを眺め、その皮を匂い、色の違いを確かめながら、茹で上がっていくところもじっくり観察して、色が変わっていくことに気づき、今度はそれを油で焼き、パチパチと音がして焦げ目がつき、香ばしい匂いがしてきて、塩をふり、目の前で、それらが程良い大きさに切られ、並べられ、そして、小皿で配られて、いよいよ「いただきます」。

「いただきます」に気持ちがこもっています。本当にこれからいただきます、と言う本来の言葉の意味に気づくように。

昨年は8月からでしたが、今年は年度初めから。2歳児クラスの、この子たちからやるのが、やっぱり、いい。午後の振り返りでも、一人ひとりの子どもの仕草や姿から心の動きを想像した会話が楽しい。詳しくは掲示する予定の活動報告をご覧ください。

2025/03/12

今日の食材はアスパラガスです。白いのと緑のを比べてみます。と、思って始めたのですが、それよりも単に「食べること」を超えた関心の広がりを感じる活動になりました。

最初に「アスパラガス、知っている人?」とシェフのそらさんが聞いてみると「は〜い」。意外とみんな知っているんですね。好きだという子もいて、「へえ、そうなんだ!」と、大人が顔を見合う感じから始まりました。

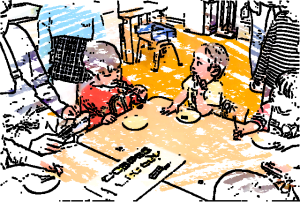

この活動は、素材を見たり触ったりするところから、食べるところまで、一連の流れがあるのですが、それぞれを、いろいろやる前に「どうなると思う?」「どうしてかな?」などの質問と返事が繰り返されていきます。

その返事が面白い。触ってみたりすると、お皿にトントン叩いたり、音を立てたり・・「テレビで見た」「おうちでも・・」など。たとえば、どんないろ?ときくと、「きみどり、みどり、しろ、アスパラガス・・笑」。2歳児クラスの9人ですからね。

匂いをきてみると「しない」という子もいれば「する」という子も。

まな板と包丁が出てくるのは、毎度慣れているのですが「包丁は触っていいんだっけ?」というと、ダメ〜という返事だけではなく「手が切れちゃう」「指切っちゃう」と具体的な言葉がでてくる変化が。どっちから切ろうか?にも「白から切ろう」などと、これまでの経験から、それぞれの子どもに余裕のようなものがあって、「こうしたらいい」という自分なりの考えが溢れているように見えます。「中はどう?何色?」とのやりとりも楽しそうです。

午後の振り返りでも出た話題なのですが、「言葉でのキャッチボールが増えたよね」「次にこうなるだろうと見通しがでてきて、落ち着きを感じました」という話になりました。

つぎは皮むきです。ピーラーをつかって根本から少し上までの皮をそぎます。その皮も嗅いでみます。その次は茹でます。「お風呂に入るよ」と目の前の鍋に、長さの違うアスパラを、一人ずつ子どもが選んで、そっと入れます。優しい手つきです。少し塩も入れますが、「これ何かな?」「お砂糖」「おしお」・・溶けて見えなくなると「なくなった!」という声。

茹で上がったら、まな板に乗せると、少しいい香りがしてきます。たべたい?うん。少し長めの一口大に切って、「どっちがいい?しろ?みどり?」と聞きながら、お皿に取ってあげます。そろったら「いただきます」。美味しかったのか、意欲的にペロリ。それぞれの顔から受ける印象は「こんな味なんだな。うん、おいしいじゃん!」というような感じでしょうか。

アスパラガスのように縦に繊維のある野菜は、硬さによって食感が変わるのだとか。繊維質以外の部分、果物の果肉に相当する可食部分を「美味しい」と感じるために、小さい子どもには、柔らかめの方がいいそうです。口の中でとろけるような感じで、いわゆる狭い意味の「味」だけではなく「食感」をよくする工夫の大きい食材だと言えるのかもしれません。今日の茹で具合は、3分ぐらい。レストランだともう少し硬めにするそうです。

食感が敏感な子は、最初、白いアスパラを食べようとしなかったのですが、緑色の方を選んで食べた後は、白い方をおかわりしています。食べやすい「食感」だったからこそ「美味しかった」のでしょう。みんな食べ終わってもテーブルに残っている子もいて、まるで余韻を味わっているように見えました。

今度は焼いてみます。これも子どもたちは毎回大好きで、だんだん焼けていく様子をじっとみています。油をたらし、途中で塩を振り、香ばしい匂いがしてきます。「できたよ」というと、子どもたちがさっと席に戻ります。それも可愛らしくて微笑ましい。

今回の食べ比べは、食べること以外に関心が広がっている姿を随所に感じました。振り返りの時間に、担任の先生からは「砂場で遊んでいるときに、塩を振っている(アセドネ)そら先生の真似をしていたり、お家で買い物に行って「かぶ」を買ってとねだられたり、味の探究の世界がすこし広がってきたようです。

2025/02/12

「ターサイがおいしかった人?」は〜い!

「ゆきなが美味しかった人?」は〜い!

「ほうれんそうがおいしかった人?」は〜い!

・・・2歳児クラスの子どもたちが、みんな「は〜い!」とどれかに手をあげていました。どれも青やさいなのですが、大抵は嫌いな子どもたちがいそうなものでしょう?それが好きになっていった活動が以下です。

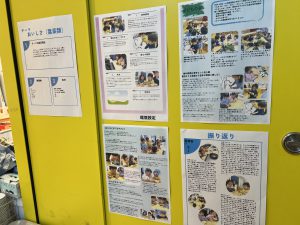

2階に掲示してありますが、写真と説明書きをそのまま、写真も加工せずに、ホームページの「にこにこ組」のブログ(パスワードが必要)に載せましたので、そちらでもご覧いただだけます。

以下はその掲示内容、です。名前はイニシャルに変えました。

🔳【2月は緑のはっぱ「葉菜類」にチャレンジ!】

8月から始まった食育活動も今月で7回目となりました。

これまでは、なす、きのこ、れんこん、かぶなどを取り入れてきましたが、2月は、野菜の中でも子ども達の苦手意識が強い“葉菜類”をテーマとしました。

・中国の代表的な野菜「ターサイ」

・雪の中で育つ「雪菜」

・ほうれん草です。

この3つの葉菜類を食べ比べしました。

食育活動が大好きなSくん。活動が始まる15分前から手洗いを済ませてスタンバイ!

🔳【緑の野菜は苦手という先入観 面白そうな体験から苦手な野菜に親しむ】

「ほうれん草ってどれか知ってる?」

「これー!」とそれぞれ指をさして教えてくれました。

どれも緑色で、葉っぱの形も似ているので、たくさん並んでいると、区別をつけるのはなかなか難しい。

「ほうれん草はこれだよ」と見せててもらうと、子どもたちは触ってみたくて、すぐに手が伸びていました。

【緑の野菜は苦手という先入観 面白そうな体験から苦手な野菜に親しむ】

「葉物系は、扱うのが難しい」と江口さん。

子ども達は、緑・葉っぱが見えると、やっぱり(参加するのを)やめると言う子も多いようです。

“葉菜類=苦い、美味しくない”という先入観をどういう風に子ども達が「食べてみようかな」という気持ちに向かっていくか・・

そのきっかけの一つが、「洗う・ちぎる」といった調理のお手伝いのような活動でした。

洗う、ちぎるという身体的な動作の中で、子ども達が、野菜=苦手な物という意識を忘れて、ちぎるという動作に夢中になっていく。

そこから、面白そうだな。食べてみようかな。と、いつの間にか“食べたくない”という壁を越えて、

「あれ?食べてみたら、なんだか美味しいかも」と、子ども達が野菜に対する新たな感覚を重ねていく。

今回、にこにこ組でもそんな風に子ども達の姿が変わっていった場面がいくつもありました。

今までは、積極的に参加していたHちゃんも緑の野菜を見たら、なんだかそわそわ。苦手だなという気持ちがあったようす。だけど、保育者と一緒にちぎってみると、そこからちぎることに夢中になって、参加し始めていました。

🔳【【ぼくのにがてなやさい】

そら先生が、布をめくって、緑のお野菜が見えると、 ササーとお部屋に戻って、電車で遊び始めるYくん。 始まる前までそら先生が、準備する様子を嬉しそうに覗きに行っていたけれど・・。 「どうしたの?」と聞いてみると、 「ぼくの苦手なお野菜だから、遊んでいるの」と話してくれました。

Yくんの中で苦手スイッチが入っていたようです。 「ちょっとだけみんなの様子を見てみるのはどう?」と聞くと、 「それならいいかな」と思ったようで、後ろの方から調理の様子を見ることに。ちょうど油がじゅわ~っと跳ねたり、香ばしい匂いがしたり・・お友達の楽しそうな雰囲気につられて、炒める様子を見入っていました。

写真(焼いているところを見ている)

食べる時にも、席から離れたところで、みんなの様子を見ていたのですが、自然とお皿の方に手が伸びていました。 ターサイの茎の方を少しだけ味見してみると、 「思っていたよりも美味しい」と感じて、よそってもらったものを次々と食べ始めていました。

Rくんも、一口目を食べるときには、なかなか手を付けられずにいました。周りのお友達が「おいしい。おいしい」と食べているのを見て、パクリ。 いつの間にかお皿の中が空っぽになっていて、驚きました!

炒める様子を見ていた時。「なんだかわくわくするね」「おいしそうだね~」とつぶやいていたRちゃん。Rちゃんのその一言は、これまで重ねてきた活動を通して、野菜を食べる楽しみ、美味しい感覚を身体が感さじているからこそ自然と溢れていた言葉だと嬉しく思いました。

【いただきま~す】

3種類の野菜を食べ終えても「まだ食べたい」とおかわりを リクエストするにこにこさん。

おかわりは、3種類から自分が好きな物を一つ選ぶことに。

「雪菜がいい~」「ぼくはターサイ!」と次々に野菜の名前が出てきて 驚くとともに、子ども達が3つとも食べた中で、自分が好きな野菜を選んで伝えていることにも感心しました。

野菜をよそってもらうと、ひときわ大きな声で「いただきま~す」の声。 さっきまで、苦手だと言っていた葉菜類を前に、自分から「いただきます」 をして、満面の笑みで食べ始める姿になんだかあったかい気持ちになりました。

周りの子達もその声につられて、「いただきます」のオンパレード。

今日の「いただきます」は、心から野菜を食べたくて、やっと焼き上がった野菜が食べられることへの嬉しさが表れて自然と溢れ出てきたように感じます。

食育活動の振り返りでも この姿が、本来の「いただきます」の意味だよね。と大人の方が子ども達からたくさんのことを学んだ一日でした。 食べ終わると、「めっちゃおいしい」とお馴染の嬉しい一言も。

・・・・・・・・・・

【午後の振り返りから】

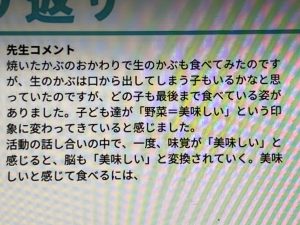

先生コメント

日々の昼食での緑の野菜への苦手意識を少しでも無くすことができればと思い、思い切って提案した素材でしたが、そら先生がお料理すること、そして今までの“食べてみたらおいしかった”という経験により苦手な子もパクパク食べるという感動的な瞬間もみられ、嬉しく思いました。塩で味付けし、炒めることにより素材の甘みが引き出され、「めっちゃうまい」「もういっかい(たべたい)」という声が出て、「おかわりしたい人?」との問いかけに、ほとんどの子が椅子に座り待っていたというのは驚きでした。野菜への見方が変わり、家庭や保育園での食事でも食べてみようかなとプラスに思える子が増えれば幸いです。

先生コメント

野菜といえば!と言われても、たくさんの野菜がでてきますよね♬にこにこさんは、これまでの食育活動を通して、たくさんのお野菜さんと出会い、触れ合い、そして、味わってきました♬今回は、葉菜類。そら先生が出してくれたのはー?! ターサイ、ゆきな、ほうせんそう!この3つの野菜に共通して言えるのは。。。なんでしょうか? 大人の私たちも、知ってるのは、ほうれんそう!という人も多いのではないでしょうか(笑)そして、野菜のイメージの色は?と問われると。第一感で、緑という言葉を連想してしまう人も多いのではないでしょうか?日々の昼食でも、苦手に思っている子どもたちは、たくさんいます。。その中、子どもたちは、今回の食育活動も意欲的に取り組んでいきます。野菜の概念が子どもたちにとっても、やだー苦手ー!という思いから、あ、美味しそうかも、食べてみようーという、変化が伝わってきました!!♪♪

先生コメント

今回の「葉菜類」は、クラスでも苦手な子が多く、担任から江口さんに提案した内容でした。今までとは違った姿があるのではないか。食べてくれるのだろうかと思っていたのですが、子ども達は、いつものように前のめりに参加している様子がありました。その中でも苦手意識を持っている子はいたのですが、「きっと今日も美味しく食べられるのだろう」という野菜に対して良いイメージがこれまでの体験からしっかりと積み重なっていました。それくらい、子ども達の感覚は繊細で、子ども達の「わくわくするね」「もっとたべたい」という言葉からも感じます。今まで食べてきた野菜の「美味しい」という味の感覚を覚えていて、炒める匂いや油が跳ねる音などからも思い起こされていたのではないかと思いました。それが、苦手な物でもプラスのイメージへと変化されて、「食べてみようかな」という気持ちに繋がっていったのかなと感じました。

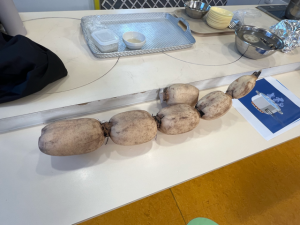

2025/01/22

今日は「そら先生だよ(が来るよ)」というと、美味しいものが食べられると思ったようで、「子どもたちは朝からウキウキしていました」と2歳児クラスにこにこ組の先生。今日は野菜の「かぶ」なのですが、とても意欲的です。

普通によく見かけるのが「小かぶ」ですが、これに今日はピンク色の「桃かぶ」と、うっすらと赤い「あやめかぶ」、そして全体が黄色の「黄かぶ」の4種類が用意されました。

例によって、まず、かぶの輪郭を描いた絵をみて、かぶの色を想像してみます。白、ピンク、レインボーなど「こうじゃないかな?」と思い思いの色の言葉が出てきました。そして実際に4種類の「かぶ」を見せると・・・色とりどりの株の種類に、R君がわぁ〜、と声をあげました。Yくんは黄色のかぶを見て「柿だあ」。

昨年8月から始まった「味覚の探究」は、これまでなす(8月)、たけのこ(9月)、たけのこピザ(10月)、れんこん(11月)、ロースロチキン(12月)と続き、今回で6回目です。

そのたびに、野菜のおいしさを体験してきた子どもたちは「野菜=おいしい」という認識が強まっているのかもしれません。シェフの江口さんは、このことについて、振り返りの中で面白い表現をしていました。

「食べるたびにおいしいと言う経験を積み重ねていくと、それがおいしい脳になっていくんです」と。「おいしいの脳」。「わー、おいしいのう」と、私がダジャレを言うと、忘れられない表現になりました。

毎回2階の入り口に掲示していますが、個人情報が入っているので、ホームページにこにこのブログに載せておきます。どうぞご覧ください。

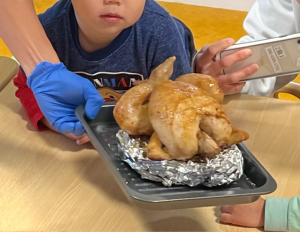

2024/12/11

毎月野菜の味を探究している「味覚の冒険」ですが、今月は、12月らしく趣向をちょっと変えてローストチキンをやってもらいました。なんとも香ばしいにおいがダイニングに広がり、まるでぐりとぐらの絵本の世界のように、その香りに誘われて集まってきます。

1羽丸ごと焼いていくので、始まる1時間ぐらい前から準備が始まりました。いつものように午前中は2歳児クラス。夕方は幼児クラスを対象に2回やりました。

野菜とちがって「とり」となると、調理の途中を観察することがどうなるのか、ちょっと気になるところでしたが、上手くいきました。美味しい、おかわり!という声ばかりでした。

この活動をここで紹介するときに、毎回思うのですが、文字と写真では味のおいしさをお伝えできないということ。ただ、じっと見つめている表情や、それを美味しいと食べている子どもたちの様子、見学に来られている民生児童委員の方々の率直な感想を介して、想像していただきましょう。

午後の振り返りでは、鳥が出てきた時は「いつもと違う目つきだった」と、子どもにも強い印象があったのようです。

子どもたちの目の前で切り分けていったのですが、手羽先や胸肉、ささみ、ものなどの部位も説明していたので、そういう意味での「リアルさ」も、子どもなりにあったはずです。そのさじ加減は大事なところだったので、「あまり突っ込みすぎないように」配慮していました。

大人でも、生きている時の様子を思い浮かべてしまうと、食欲に影響します。その心配です。そこはさらりと流してもらいました。またシェフの江口さんによると「何度もやってきた経験から、そこは絶対に外さない自信がありました」と話していました。

つまり「そら先生」と子どもたちとの間にできている信頼関係が、その心配を消し去っていったようです。この信頼関係というのは、8月9月10月11月と過去4回の積み重ねから、子どもに「いつものように美味しいだろう」という予感を抱いているということです。確かにとびきり美味しかったから、もっと食べたいという声になっていたのでしょう。

今回は、子どもの味の探究という意味では、普段とは違う視点からの考察になりました。考えがいのあるテーマです。

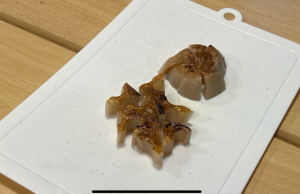

2024/11/13

「味の探究って、どこまでが探究なんだろう?味わう姿って、その時だけじゃないようので・・」。午後の振り返りでは、そんな話し合いになりました。今日はレンコンでした。茹でたレンコンと焼いたレンコン。その美味しさに大人もびっくり、だったのですが、子どもたちは正直にその反応を示してくれます。

配り終わったらと思ったらすぐに「おかわり」とお皿を出し出したHちゃん。「今日はこれで終わりなんだけど・・」とシェフのそら先生(江口颯良)がいっても、じっとすわったまま移動しようとしない姿に、担任が可笑しくて笑っていました。

8月のナスにはじまって、9月のきのこ、10月のきのこピザ、そして今回はレンコン。2歳児クラスのにこにこ組の子どもたちは、だんだん慣れてきたのか、そら先生がくるね、というと「なんだかソワソワ、わくわくしているよう」だそうです。最初に机の上に登場したのは、蓮根の先端部分。これなんだろう?スライスしたレンコンを重ねていくと、だんだんそれらしくなってきて、全貌が明らかに。

つながったままの大きなレンコンを、さわったり、抱えたりしながら、そのずっしりとした重さも体感します。茹で上がったお鍋から湯気が立ち上がり、香りもします。一人ずつそれを見たり嗅いだりして、それらかいよいよ、たべてみた〜い!となって、目の前で切り分けます。湯気の立つアツアツのレンコンに塩をふって、小皿で配り終わるまもなく「おかわり」という姿になっていったのでした。

そのあと、こんどはソテーしてみます。鍋に油を注ぎ、ジューッと焼き始めます。これももう3回目なので、どんな音がするかな? どんな香りがするかな?というと、子どもたちから、いろいろな声。先生たちがそれを聞き取ってメモをしているのですが、少し焦げた香りがしてくると「いいにおい!」と聞こえてきます。

振り返りで話し合っていると、この時間に限らず、いろんな姿がつながっていることが見えてきました。始まる前も終わった後も、昼食のときの様子も家庭での姿も、はっきりとその影響とはいえなくても、きっと影響を与えていくでしょう。「すこし長い目で見てみよう、これを続けていくことで大きな変化につながっていくんじゃないか」というのが、今日の話し合いでした。

2024/10/16

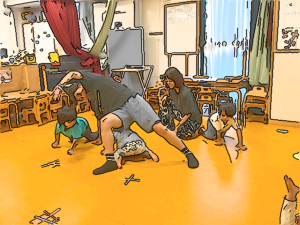

今日はダンスの日。芝田いづみさんと、宮崎知佳さんに来ていただき、乳児の健康診断もあったので、順番をかえて最初に「にこにこ」から、その後「ちっち・ぐんぐん」「わいわい」「らんすい」とダンスを楽しみました。ダンスといっても、音楽性のある空間のなかで、子どもたちが思い思いに体を動かす「遊び」です。何も難しいことはなく、赤ちゃんは、いつも楽しんでいる音楽をかけてもらい、それに合わせて口ずさみながら体をいろいろ動かしてみます。

にこにこ以降になると、床にマスキングテープを貼ったり(探検あそび)、人の体を人形に見立てて動かしてみたり(マネキンとデザイナー)、ダンサーの動きを真似して全身を動かしたり(鬼さん何するの)、手足や体を動かして穴をつくったり(トンネル遊び)、いろいろなものや身体への関わり方に気づいていきます。他人の体を動かすときは「優しくそっと動かす」とか、体をまっすぐに伸ばして寝返りをすると自分の体が棒のように転がるとか、うつ伏せで手足を丸めるとダンゴムシのように「ごろんと転がる」とか、そうした動きの中で、身体感覚が覚える面白さに気づいていく感じです。

身の回りのものには、床という平面があるのですが、普段はそれは歩いて移動する、あまり気にしていない「身近なもの」なのですが、マスキングテープを自由にはって、その形からイメージされてくる「動き」が誘発されます。海にうかぶ島々のように見えたり、線がぎゅっと詰まった場所は、広めに感じるので、そこで一呼吸できて「座る」ことや、「跳びはねる」動きも。

短い点の模様のようにみえるあたりは、爪先立ちでツンツンと歩こうとしたり、急に曲がった直角部分からは、いづみさんが「横歩きしてみようっと」と言ってちょこちょこと歩いてみます。

子どもは「そういう感じか」ということを掴むと、それはある種の制約というかルールのようなものなのですが、慣れてくると、だんだん「じゃあ、こしてみよう」という感じで試したりしているように見えました。

私たちは身の回りにある物の意味は、固定されていてあまり揺れないのですが、このような遊びは新しい世界として立ち現れ、そのなかでどう関わるかという冒険のような楽しさがあります。略してコンテというダンス(コンテンポラリーダンス)は、そのような出会いを作り出す面白さのかもしれません。

2024/10/13

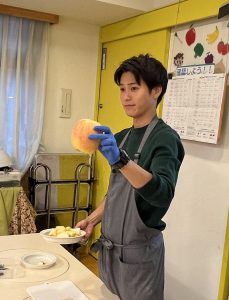

2つ星レストランでシェフだったフラン料理の調理師・江口颯良(えぐち・そら)さんが園に来て「味の探究」活動をするのは毎月第2水曜日です。

その日は午前中ににこにこ組、午後4時からはわらす組で食育活動をします。またその日の幼児の昼食のときに、ライブ・クッキングをします。旬の野菜を持ち込んでもらい、お昼ご飯の副菜をその場で調理してもらい食べます。

またその日に使った食材にちなんだ野菜か果物を、保護者のみなさんに販売します。予約は前の週の金曜日まで。販売する野菜は健康に配慮した低農薬や有機栽培の、安心安全なものを産地からの直送です。志の高い農家を応援する意味もあります。

現在のような購入希望者数なら、月2回へ増やせそうなので、近くアンケートをとらせてもらいます。

2024/10/12

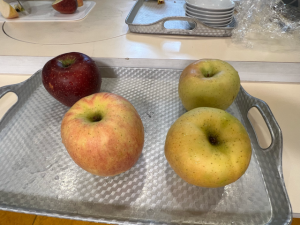

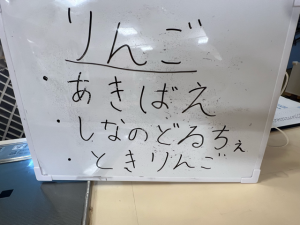

9日は「味の探究」の日。「これはどんな味がするのかな?」というアンテナの立て方を学ぶ日です。この日の夕方はりんごの食べ比べをしました。あきばえ、しなのどるちぇ、ときりんご、の3種類。

最初に少しずつ食べてみます。比べると味の違いがわかります。甘さや酸味、鼻に抜ける香り、食感などの違いに気づきながら、食べて見ます。

そのあと、子どもが何を食べたかみないように目を瞑っている間に、目の前のお皿に配り、目を瞑ったまま食べてもらいました。

「今食べたのは、ときりんごだと思う人?」と順番に手を挙げてもらい、江口さんが「正解は、、あきばえでした」というと「わあ〜い」と大体みんな当ててました。

一番人気があったのは「ときりんご」でした。ほかのものより少し甘味が引き立って感じるからでしょうか。しなのどるちぇは風味が強く柔らかい食感でした。

あきばえは、カリッとした歯ごたえがあり、酸味もほどよくそのバランスがいいですね。焼きリンゴにするなら、少し酸味のあるものがおいしくなるそうです。

ちなみに小さい子はうまく「もぐもぐ」(咀嚼)しないで、誤って喉につまらせてしまうということを避けるために、給食では出さないように指導をうけています。というわけで、よく噛み砕くことができる幼児で行いました。