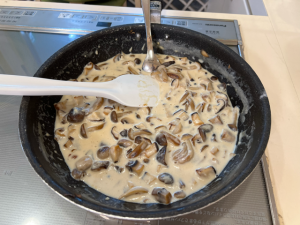

果物販売のあった9日(水)は午前中に「にこにこ組」で「きのこピザ」を作りました。8月から始めた「おいしさの探究」は、「とうきょうすくわく」に認められました。今回は3回目なのですが、前回の「きこの」を使って、それを生地に乗せる「トッピング」を楽しんだのです。

9月から「きのこ」には「しいたけ」とか「なめこ」とか「まいたけ」と「しめじ」かあって、それぞれの味を楽しんできました。また、それでできる料理の絵本もよんだりしています。

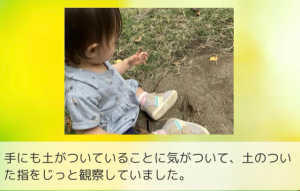

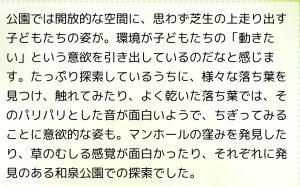

テーブルを囲んで座ると、小麦粉をまぶしたピザ生地がお団子のように、一つずつ目の前に置かれました。

これを手のひらで押して丸く平たくします。小麦粉ねんどで遊んできたので、それに似ていますが、それよりも水分が多めなので、こねてしまうとベタベタします。

平たくなったら、ソースを乗せてもらい、スプーンで広げていきます。その上に「きのこ」のほかに、トマトとアスパラガス、そしてチーズから好きなものを選んで乗せていきます。

・・・いろんなのができました。もうこれだけで楽しい!という感じです。さあ、オーブンで焼いてもらうのですが待ち遠してくて「まあだかかな?」と調理室まで覗きに・・10分もするとぷーんと「ああ、いいにおい」。

焼きたてのピザを頬張って大満足です。それぞれの子どもたちの味の探究の様子は、別のドキュメンテーションにしましたので、詳しくはそれをご覧ください。そこから3人の姿をちょっとピックアップすると・・

TYくんは頬張ったあとで、口の中の「もの」を「これなんだっけ?」というように取り出して見て「きのこ!」と確認してからまた食べてました。

TRちゃんは、ソースが手について嫌がったのですが、お友達の楽しそうな様子をみてまた戻ってきてトッピングを楽しみ、できたピザをおいしい!と食べました。YYくんは苦手なトマトがこれなら大丈夫だったようで「おいしい」と食べていました・・・

秋の味覚「きのこ」も、いろんな料理に使われますが、レストランでピザを注文するときに「きのこピザ」を食べたがる子どもたちになってくれるといいかも!ですね。

-212x300.png)

-212x300.png)