午前中はダンサーの芝田いづみさんと宮崎知佳さんがいらして、ちっち・ぐんぐんからわらすまで、順番にダンスを楽しみました。前回からさらに進展してきたダンス。何が「進展」してきているかというと、その場の子どもの状況に応じて内容が流動的に変化してく感じになってきました。

グーパー体操、トンネル、マネキンとデザイナー、やさしくタッチなどが「もっとこういうのを試してみたい」という感覚を広げてあげいく感じです。そこで偶然に瞬間に生まれる動きの面白さや素敵さに気を止めて、「そこそこ!」「いまの!」という気づきを味わっていく感じです。

身体が先にそれに気づき、心は跡付けていることがわかる、とでも言っていいのでしょうか。あるいは心も体も一緒に動いていることが実感できるということです。

<ちっち・ぐんぐん>

赤ちゃんたちとはダンスというより、手遊び歌で楽しく体を動かす、「お母さんと一緒」ならぬ「先生と一緒」という空気感で楽しみました。お馴染みの「からだだんだん」や「バスに乗ってゆられてる」が流れると、もうその気になって気持ちが動き出します。そこに、いづみさん・ちかさんも一緒に加わって、子どもの「あれやりたい」「これやりたい」を上手に拾っていただきながら、運動遊びが繋がっていきました。

【ダンスでは、音楽が流れると、楽しくて思わず体が動き出す子どもたち。馴染みのある触れ合い遊びやダンスでは、自らぴょんぴょん飛び跳ねてみたり、決めポーズを決めてみたり…触れ合いながらたっぷりと体を動かしまた。】(日誌)

【「ブーブー」というしょうたくんのリクエストに合わせて、バスに乗って♪ や、大型バスに乗ってます♪ はたらくくるまなどたくさんの曲でダンスや触れ合い遊びをたのしみました。 怪獣になってみたり、ちょうちょを探したり、お歌に合わせて体をたくさん動かして表現を楽しむすがたがたくさんみられました^^】(日誌)

<にこにこ>

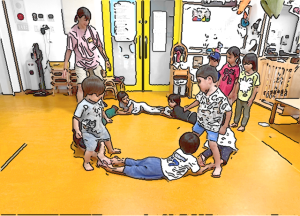

輪になって座り、グーパー体操は足でやってみる。そこから「寝転がってもできるよ」と寝て足を広げたり窄めたり。そこから、こんどは腹ばいになって、手足を挙げると、お腹を支点にしてくるくる回ります。まるでスカイダイビングのような格好です。頬杖をついた格好でもグーとバーをやってみます。するとちょっと茶目で可愛いポーズにも。

【心から溢れ出てくる表現が盛んに繰り広げられた楽しい時間を過ごすことができました。写真からは伝わりづらい部分もあると思いますが、それぞれの参加の仕方でダンスを楽しんでいました。見ることも大切な表現、身体が動き出しやすい環境の影響もあるので、それぞれの子ども達が心から動き出す、歯車を自分で動かしていく、そんな機会をこれからも大切にしていきたいと考えています。】(日誌)

<わいわい>

トンネルを潜っていると、それが電車のレールに見立てられたのか、自分から寝転がってレールのように繋がっていくと、そこを足で跨いだトンネルが電車になって動いていきます。名前のない見立っぽい遊び。横なっているのが「線」のイメージなのか、その先に横たわって延長させたり、途切れているところを繋ごうとします。それが自然と輪になっていきました。

大人の「もっと大きくできる?」という声にそれを理解した子が広がろうとします。ごろごろしたり、うつ伏せで動く膝下の足を左右に動かしてみたり、床と寝そべった身体が転がったり、すべったりする接触感を感じつつ、自分からは周りの世界がいろいろ動いて面白いのでしょう。

【今日はAくんが2階に置いてあった楽器を見つけた所から、楽器を使いながら表現あそびをしました。Yちゃんはあまり参加せず、見ていることも多かったのですが、大人のマネキンを動すこと(デザイナー)は楽しんでやっていました。全体的にマネキンダンスが好きな子が多く、Aくん・Aくん・Hくんもマネキンやデザイナーに楽しんで取り組んでいました。】(日誌)

<らん・すい>

今回はじめてやってみたのは、床にマスキングテープで子どもたちが自由に線を貼り、できた線の模様の上を、いろんな姿勢で移動してみるというもの。線から外れないように、だいたいのところを歩いたり、細いところは爪先立ちになったり、ちょっと遠いおころは跨いだり、さらに遠くは跳んだり。あるいは足だけではなくて手もついて、足と一緒に移動させたり、あるいはカエルのように両足でピョーンと跳ねていたり。線と線が離れて遠いときは、そこを転がってみたりしました。

そのほか、マネキンもテンカウントで時間で区切らず、好きな形になるまで自由に動かしてみたり。野球のバッターのポーズができあがったりと、動かすデザイナーよりも動かされるマネキンとの共同作品になっていきました。

わらべ歌ダンス「お鬼さん何するの?」は、前回に続き、真似をするだけでありましたが、ダンサーの繰り出す、いろんな即興の形に、子どもたちは引き込まれていきました。体の動きには本当に無限であって、それぞれがいろいろな感情を引き出す体験ができました。

-212x300.png)

-212x300.png)