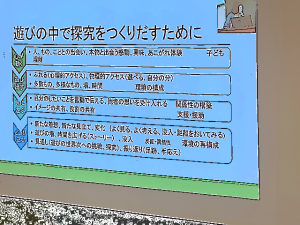

そもそもの話の続きです。今年の保育の年間目標の一つに「自分の好きなものを見つけて、それを深めていく」というのがあります。発見と探究です。

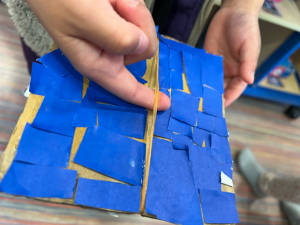

環境からどの情報を取り出すのかは子どもによって異なりそうです。子どもにとっては情報が飛び込んできやすい環境だったり、反対に見えにくい環境だったりするかもしれません。そういう意味で遊びやすい環境というものがあるでしょう。

そこで今日は「探す」ということを子どもはよくやるので、どうしてだろうという話です。保護者の皆さんは、必ず入園の見学をされたはずです。その時、子どもと一緒に来られた方は、子どもが自然と遊び始めた姿をご覧になったと思います。環境に吸い寄せられるように始まる遊びの姿です。子どもにはあらかじめ何も言葉では説明を受けてはいませんし、説明してもわからない赤ちゃんだったりしたわけで、それでも親の手から離れて、子どもは自分で遊び始めます。その遊びの最初には「これはなんだろう」といった探索のような段階があるはずで、そこからが、きっともう「遊び」なのでしょう。

ちょっと突飛な話に聞こえるかもしれませんが、こんなことを思い浮かべています。

もし、子どもが新しいものを面白そう!と興味を持ち、遊びの最初に何かを「探す」という行為が生まれやすいのだとすると、それは人類の特徴の一つではないだろうか、と思います。食べ物を探すとか、危険を察知するとか、敵と仲間を見分けるとか、何かを「探す」というのは、生存に不可欠だったのではないでしょうか。

地球の歴史の専門書によると、カンブリア紀以降の生物が過酷な生存競争にさらされて生き残ってきたそうです。その機能を環境との関係の中で身につけているとすると、私たちもそうしたセンサーのようなものを発揮しやすいのかもしれません。リサーチして何かを得たり、あるいは避けるなどの機能は、それは生死に直結する機能だったのかもしれません。

さらに、自然からある意味ではみ出してしまったように見える人間は、人間が作り出す物は社会の中で、あとでどうなるか予想がつかないことが多いので、いろんな問題を引き起こしているように見えます。自然になかった人工物(例えばビニール)を(海藻と)間違えて食べて死んでしまう海洋生物のように。原子爆弾を作ってしまって人類絶滅までのカウントダウンが真剣に議論されてきたように。

人間は自分でいろんなことができるようになるまで、大人が守ってあげないと一人では生存できない生物です。脳と身体が発達して大人になるまでに相当の時間を必要とします。ちょっと前に思春期が18歳から22歳までに延びたという研究が話題にあったことありました。本当かどうか知りませんが、18歳としてもその後の青年期も含めると、相当長い間、極端にいうと「一人前」じゃないということなのでしょうか?

こういうことと遊びが関係するのでしょうか? 遊びは環境への適応のために進化の中で得たものだとすると、きっと教えなくても世界を探し始める、目新しいものに無意識に手を伸ばすような行為が、脳と身体を作っていくのでしょうか。好奇心とか興味や関心などと名づけられているようなことが、探究のはじまり、として不可欠だからでしょう。

それにしても人間は探究が好きですね。いつまでも学び続けるとか、探究は終わらないとか、動物ではありえないことをし続けるようになっていることが、ある意味で不思議です。はい、もう終わり、ここで終了です!というのはないのですね。

どんな場所であろうと、それがあれば移動して未知の世界に行こうとする衝動に突き動かされているのでしょうか。地球上のありとあらゆるところに進出してしまう人間。探究し続けましょう!という文句で終わる文章もよく見ます。それだけ課題が山積ということなのでしょうか。

実は、それだけではなく、きっと「世界」はそれだけ謎に満ちていて、いいことが待っていると思いたい。その探究のパスポートを人間だけが手にしている、ということかもしれません。そうだとすると、すごいですね。また不思議です。

絵本の「おさるのジョージ」の原題は「キュリアス・ジョージ」好奇心いっぱいのジョージでした。そして、そこから始まる経験を自分で制御する力を発達させるために脳が大きくなっていったのかもしれません。色々な場所やものを見つけて探究を始められるように、保育でも子どもにとってのその環境とはどんなものかの、その探究は続くのです!

-251x300.png)