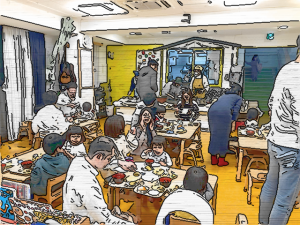

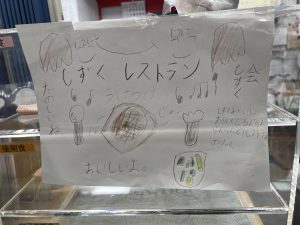

8月30日(金)から、にこにこ組(2歳児クラス)で味の探究が始まりました。これは「東京すくわくプログラム」の一環としてやるものです。以下は東京都に提出する事業計画を作成するときに検討した内容になります。

・・・

乳幼児が「おいしさ(味)」を「探究する」ということの意味

1.はじめに

人は子どもも大人も食べ物を「おいしい」と感じている。確かに、その味覚の機能は身体に備わっている。しかし、いろんな食材があって、いろんな調理法があって、料理されたものを食べるときに、乳幼児の食の営みの中に、「おいしさを味わう」という体験が希薄かもしれない。なぜなら、例えば、カロリーや栄養のバランスには気を使ったり、完食するということを目指したり、なんでも食べられるようになることを目指したり、マナーよく食べたりすることは多いかもしれないが、果たして味の違いに気づいたり、おいしさというものを追求するような食の営みが大切にされているだろうか?

2.味に気づくことは発達するのか?

味覚は視力などの他の感覚機能と同じように、小さいうちに、年齢的な経過に伴って、微妙な味の違いに気づいていくようになるだろう。だとするなら、空腹を満たすための食事ではなくて、小さいうちから食べ物をじっくりと味わうという体験を積み重ねることで、「味わう」ということも発達していくのではないか。そんな仮説を立てみるのは見当はずれだろうか?

3.「おいしい」と意欲的に食べようとする事実はある

子供たちの様子を見ていると、確かにおいしいと意欲的に食べようとする姿、そういう事実はある、

・それなら「おいしい」と意欲的に食べようとする姿が増えるような活動を工夫する。具体的には、食材の段階からそのもの注意を向かせて、料理のプロセスもじっくりと見せて、食べ物への関心を高めながら、何をいま口にして食べているのかという意識をそれに集中させることで、味覚体験の密度が高まるようなことを積み重ねる。

・色々な野菜を「おいしい!」と感じて意欲的に食べる体験=事実を積み重ねることで、その子どもにとって何が「おいしい」ということかが、感覚的に洗練されていくだろう。その姿をどのように捉えていくか。

4.「おいしさ」の体験が積み重なる要素を抽出する。おいしいと感じるための要素には、以下のようなものが考えらる。

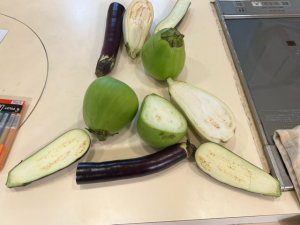

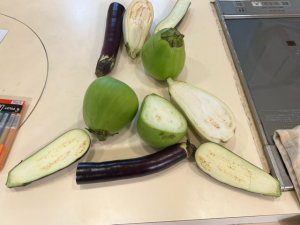

・食材そのもののおいしさ(低農薬のおいしい野菜を選ぶ)

・調理法の違い(素材のおいしさを引き出す調理ができるプロのシェフが調理する)

・味わうことに注意を向けた喫食行動(今回のプロジェクトで大切にしている当日の活動の流れ)

・関連する他の体験(料理や野菜に関連する活動や、同じ食材の販売を通じて、家庭での食事と連携を図るなど)

5.子どもの姿の変化を、色々な側面から眺めていく

・その時の体験の熱中度と積み重ねから見られる姿の変化を、数ヶ月、数年の単位で追いかけてみる。

・・・

30日には3種類のなすを、じっくりと観察したり、会話をしたりしながら、注意を向けるような問いかけをして、食べてみました。どんな味がするだろうと、まさに味覚を探究しようとする姿勢が見えました。

観察した様子は、詳しくまたお知らせします。

-212x300.png)

-212x300.png)

-212x300.png)

-212x300.png)