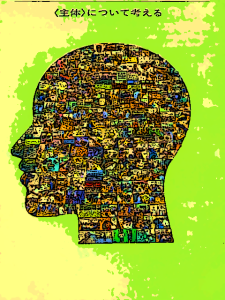

自分(私)の「頭の硬さ」に気づかせる「子どもの遊び」。どんな時に自分の頭の硬さを感じるかというと、子どもが遊び始める姿を肯定できない心理の時です。期待している姿なら肯定できても、子どもが「面白い」と感じることに、そうか、そこが面白いんだ、と素直に受け止められない時があります。大抵は大人が色々用意して、そうなって欲しいと計画したりしている時ほど、その脱線にみえる姿を肯定できない傾向が自分の中にあるのに気づくのです。

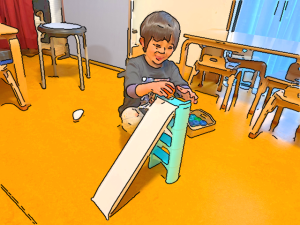

先ほど、こんなことがありました。私が年長の子ども3人と坂道の勾配を変えたら車がどれくらい遠くまで走るか、ということをやってみました。これは完全に大人主導で子どもをつき従わせるような活動です。いわゆる子ども主体でもなんでもありません。でも、それを私が「実験」と称して、それらしい物を持ち出して、それらしいことをやるものですから、子どもたちには人気なのです。「何か面白いことが始まりそうだ!」という予感から、「ジッケン、やるやる!」と、意欲満々です。まあ、だまされているんです、最初は。

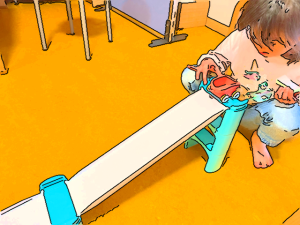

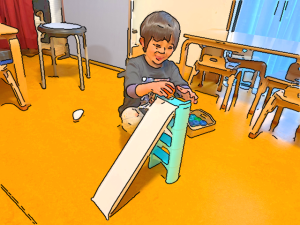

そこで今日は「坂道にいろんなものを転がして、どうなるかジッケンしてみたいんだけど」というと、やるやる!とワクワクしながら始まりました。ツルツル坂とガザガザ坂の滑り具合を比べようというわけです。板を乗せる柱のような土台(橋梁のようなもの)が4つあって、それ1個の高さに板を斜めに置いて、車をするすると走らせてどこまでいくか、止まったところに付箋をつけて、最長距離を目指します。

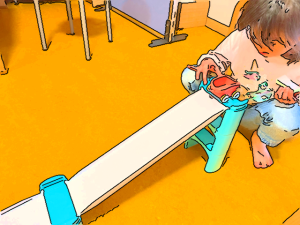

何回かやると、坂道のガードに擦れると止まる位置が短くなることに気づく子がいます。車を道の真ん中に置いてガードに擦らないように走らせると遠くまでいく。ただ、それに気づくことから、より遠くまで走らせよう!というようになるのかというと、なりませんでした。子どもの興味は「そっち」に収斂していくのではなく、拡散します。手を「そっと離す」のではなく、勢いをつけてバーっと走らせたり、急な坂上にして、地面にドンとぶつかって転がる車にゲラゲラ笑い出し、それが面白くなってきます。用意した車以外に、こっご遊び用の野菜やら、ドーナツやら電車やら、いろんなものを持ち込んで転がし始めます。

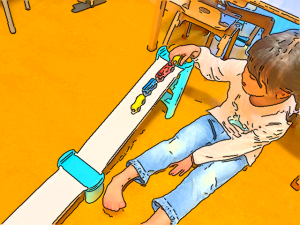

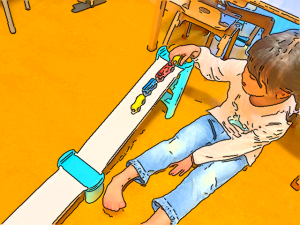

そうだよね、別に摩擦の違いで滑り具合が変わることなんかに興味を持続なんかできないよね。と私も頭を切り替えて、子どもの遊ぶままにしてあげます。ところが、ある子がドーナツのような輪になっている遊具を転がすと、面白い動きをしました。くるりと戻ってきたのです。そこでまた、一つギアが入ったように、次々と転がし始めます。やるたびに転がる軌跡が異なり、同じ動きをしません。集めては転がし、集めては転がし、何回も繰り返します。そうしているうちに椅子の脚の間を転がして通すことを目標にして、そこに「行った、行った」とか「だめ」といいながら、試すというか試行錯誤的な感じになってきます。

でもせっかくゲートのようになっているのに、今度はそこにその輪を並べて塞いだりします。もう何が面白いんだかよくわかりません。私が想像する面白さと彼が感じる面白さがちがっているのですが、私にはそうしてみたくなる感じに、ついていくことができません。たぶん多くの大人はそれをみても退屈でしょう。でも子どもはそれを試してみたい、どうなるかやってみたいのでしょう。あれだけ熱心に繰り返し遊ぶのですから、楽しいに違いないのです。

転がり方の変化に関心が移っていったのか、両手をずらしてはじくように回すことができたことが嬉しかったのか、わざわざ私を呼びに来て回して見せてくれます。

・・子どもの遊びというのはこんな感じではないでしょうか。こういうことを飽きるまでいろいろやってみる時間がとても大切なのでしょう。そういう中から、なにか輪郭のはっきりした活動に形になって、そこに何か意味を獲得しているように見えるときに大人がそこに注目して取り出して子どもの姿を描くということを、やっているのだろうと思います。

このように大人の誘導で始めた「遊びを装ったジッケン」は、途中から見事に子どもに乗っ取られて、本来の子どもの遊びになっていきました。これでいいのだと思います。そこにこれまで何度も書いてきた「遊び性」が垣間見られます。あっちにいったりこっちにいったりしているように見える中に、子どもなりの面白さの発見があって、そこに表れては消えていくような目的のようなものが見え隠れして、それもまたすぐに移ろいだり消えたりするように見えます。それでも面白さが断続的に表れています。

きっといろいろなことを試しつくしたあとで、またこの坂道を使って、何かを思い立ち、使い始めるかもしれません。このように考えると、昔私が小学生のころ、板や棒や鉄くずやドラム缶などが転がった空き地があって、そこでよく遊んでいたことを思い出すのですが、そこで何をしていたのか覚えていないのですが、遊び性について分析しているようなことが含まれていたのでしょうか。自分ではよく分かりませんが、そうだったのかもしれません。