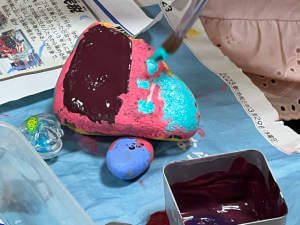

石に色を塗りたい!今日はこの希望に忠実に従って始まったのですが、まったくゴールは見えません。ひたすらそこから偶然に起きていくことを楽しみ、たどり着いたものが結果的に、カラフルな石でできた「バランス積み石」のようなものができました。

発端は本人も私もよく覚えていないのですが、私には「色遊びの素材の世界を広げてあげたい」という漠然としたイメージしかありません。そこで、先日、丸いツルツルした石を手に「これに絵の具で塗りたい」と言ってきた子がいたので、アクリル絵の具で今日塗ってみたのです。どういうわけか、色のイメージが先に決まっていて、先日から「緑」と言っていました。すると今日は、緑と白を混ぜて、塗り上げたのです。

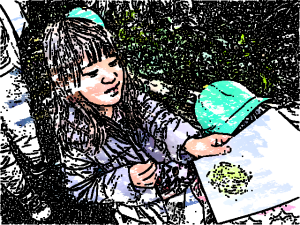

それが面白かったのか、もっとやりたいから、石を拾いに行こうということになり、園庭代わりの「佐久間公園」へ出かけて、本人が「いいな」と思ったお気に入りの、大小さまざまな石を拾ってきて洗って乾かしました。

(食後は柳森神社で「神田藍染の会」の方に、藍の枝葉をいただきました。その話はまた別の機会にします。)

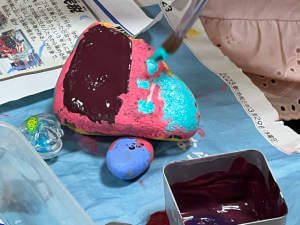

間食のあとで乾いた石に絵を塗って遊びました。いろいろな色が偶然にできるのが面白く、私も一緒に描いて楽しみました。石に塗る前の、色作りの段階でいろいろなことを試し、混ざっていく色の変化が、じゃあ、こうしてみたい!を引き起こしています。

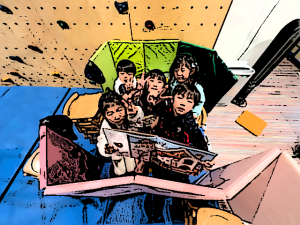

そんなことを繰り返しながら、塗る石もなくなると、そして最終的には、いろんな形と色の石を並べはじめ、そこでこんな遊びをし出したのです。

それは石を積み上げ出したのです。

すると、どうでしょう!なんともいえず、綺麗なんです。石のコラージュ遊びのような感じです。クライミングのように積み上げて、きゃ〜落ちた!とかやる面白さもあります。乗せて並べる「通り」はまさしく無限です。いろんな乗せ方、滑り落ちない角度を探したり、バランスをとったり・・。最後は綺麗な箱に入れて、一つの遊具セットのようなものが出来上がりました。

まさか、こんな遊びの「ひと段落」(終点ではなく、また何かの起点になりそうだから)があるとは思わなかったので、ちょっとした満足感があったようで、担任に促されて、他の子どもたちに見せて、一緒に遊んでいました。もう夕方になって、朝からずっと続けてきた遊びを振り返るうちに、子どものやりたいことを徹底して満たしていくと、何か面白いことが立ち上がってくる感じがします。

そこで生まれる「ひと段落」は、決して当初からイメージしていたものとはズレており、思わずたち上がってくる面白さや美しさなどの「お、いいな」なんです。それが世界の既知から未知への端緒となる印と窓になっていて、そこにみつけた世界の扉はどうしても開けたくなっていくのですが、それを探究といってもいいのでしょう。

こんな1日を振り返ると、昨日に続き、無藤隆先生が4日のfacebookに書かれている「世界への関わりの感触を探ることとしての柔らかさ」が思い当たります。この「柔らかさ」が、子どもと石と色の関わり方が広がっていくことに通じるのかな、と思います。定まった目標どおりには事は運ばず、他の目標や道筋が増えて、結果的に豊かになっていくという世界との出会い方です。以下の文章です。

<・・・柔らかさとは感触の生起と共に起こる世界への関わりの広げ方であり、深め方である。それが主体と対象のモノとしての繋がりの「間」として起こる際のあり方なのである。遊びとはその柔らかさに固執し、その固執を味わう過程である。それは揺らぎながら、その感触のささやかな陶酔をもたらし、そこからの関わりの進化と逸脱を起こしていく。>

ちなみに、その前のすべての文章をぜひ読んでいただきたいので、後ろに全文もご紹介しておきます。

○柔らかく世界に関わる

子どもがまわりの世界と関わる。そこが遊びであるということは有用性から解放されているということであるが、有用性とはその周りにあるもの(人でも何でも)が特定の機能を与えられ、それに応じた関わりの活動をそのための道具として見なす関わりのことである。それは常にそうなっていくという点ではありふれた良くあることなのであり、その目標志向性は生得的に近いもののはずである。だから、関わるあり方の一つとして目標志向性と道具的関わりが生まれることはむしろよくあるので、それは遊びと両立し、言い換えれば世界の流動性の中に起こることである。

だが、その道具性はこの世界の中で起こるものである限り、実はもっと微細な手加減により支えられていて、単にボタンを押せば始動するというものではない。(ボタンによる始動とはブラックボックスに対する外部の指示であり、それは世界への関わりからの疎外である。)道具を使う巧みさとは、そこでの道具が世界の中にある対象へと焦点化しつつ、その周りの状況のあり方への配慮を行う中で可能となる。その感触の感覚的探りを不可欠なこととして組み込みつつ、道具は機能する。

その手触りはしばしば当該の対象=道具関係からはみ出すところへの気付きをもたらし、焦点をずらし、広げるだろう。そこに気付くことがむしろ関わりを深めることがあり、それがさらなる集中へと向かわせ、同時に逸脱を引き起こし、単に目標の追求から離れることもあり、追求を複雑化することもあり、目標自体の豊富化をもたらすこともある。

同時にそこに気がそれることも起こるのは世界の雑多で流動的なあり方から半ば必然であり、それがむしろ活動のいくつもの重なりを作り出すことにつながり、新たな活動の可能性を見出させる。そこに多くの偶発性が起こり、活動の雑多性を高めるが、それが記憶との相互作用を起こして、あるいは離れたところにある何かとの繋がりを喚起して、新たな活動の流れを引き起こす。

そこでの繊細な世界への接触を柔らかさと呼びたい。感覚の多様な広がりのある接触であり、意味以前の感触を探るあり方である。その関わりはそれを通して世界への目標志向性を分節化する一方、新たな関わりの可能性へと開いていく。その感触は常に対象と主体側の身体との触れ合いでもあるので、そのモノとしての繋がりを作り出しつつ、それが接合し、その境にあって、まさに境の間に起こる揺らぎを伴った活動をそこから生み出す。

このようにして、柔らかさとは感触の生起と共に起こる世界への関わりの広げ方であり、深め方である。それが主体と対象のモノとしての繋がりの「間」として起こる際のあり方なのである。遊びとはその柔らかさに固執し、その固執を味わう過程でである。それは揺らぎながら、その感触のささやかな陶酔をもたらし、そこからの関わりの進化と逸脱を起こしていく。