焼きいも🍠

牛乳

2025/01/08

焼きいも🍠

牛乳

2025/01/08

ごはん

鯖の塩焼き

キュウリのシオコンブ和え🥒

七草スープ

みかん🍊

麦茶

2025/01/07

先ほど自宅に帰ってきたのですが、午後6時から岩本町三丁目町会の新年会に出席してきました。皆さんの住んでいるところにも町会があるでしょうか。マンションやアパートだと管理組合には所属していても、その町会には入っていないかもしれません。町会に入ろうが入るまいが、生活に対して影響はない。そういう感覚になっているのが町会なのかもしれません。

一方で、私はこの町会のようなものがもつ「公共性」に、これからの時代にきっと必要になるだろう、ある種の可能性を感じています。新しい暮らしや自治や経済を育む土壌になる可能性が、町会のようなところに、その可能性があるのではないか。そんなことを随分前から感じています。防災や防犯、保育や介護、独居老人や徘徊、育児の互助組織・・かなりいろいろなことが地域に期待されてはいます。

さらに、家庭と職場と学校だけでは、地域の暮らしや政治や経済について「話し合う空間」「子どもを養う空間」として足りないような気がするからです。現代は、その代りSNSが活況を極めているのですが、どうもそれだけでは、自分の住んでいる地域の「足りないもの」が見えてこないのではないでしょうか? というか、そのテーマの地域は一体どこに行ったのか? 家庭、学校、地域と言うときの地域とは、どこにどのようにあるのか?といったことです。

地域がもしあるのなら、そこには公共性というものが育つ、人と人が出会い、語り合うリアルな空間が必要なのではないでしょうか?個人がバラバラにされていない共同的な空間です。いざとなったら、助け合うような他者が確認できるような関係もあって、自分が磨かれていくような場所です。

・・みたいなこととを考えている中での、町会の新年会でした。役員らとその関係者が中心なのですが、面白いのは、この町の政治や経済に直接、間接に利害関係がある人たちも参加されているのです。私が「足りないかも」と感じるものを育てたり、活性化させるために必要なことはなんだろう?そんなことを考えながら参加しました。

ここの町会は、年間でかなりのボリュームの資金と人材を投入して、たとえば神田祭をはじめとする社会活動が展開されているのですが、町会の個人参加率は低いのです。先月の住民台帳によると、岩本町三丁目町会の人口は763人です。世帯数は544という、小さな町です。どう考えても、活動のボリュームからして町会活動は主に企業がささえているのでしょう。

ところで、千代田区には、このような町会が107あります。100を超える町会があるのですから、それぞれの町会に1000人ぐらい住んでいるとすると、人口は10万人ぐらいいてもおかしくありません。ところが千代田区の人口は6万8892人です。町名が122あるのですが、最も多いのが一番町の1836世帯4123人です。反対に、8つの町名には人が住んでいません。ゼロです。(住宅地がない皇居と日比谷公園を入れると10になります)その8つとは、丸の内三丁目 大手町二丁目 内幸町二丁目 霞が関一丁目 霞が関二丁目 一橋一丁目 神田花岡町 神田相生町です。

つまり、住んでいる人はちょっぴりだけど、企業や官庁街がひしめき、昼間人口は80万人を超えるといわれています。その中で営まれる町会は、どんな公共性を目指せばいいのでしょうか? 自治体のガバナンスはもう一つ上のレベルの組織が担います。千代田区の各種公共機関、選挙で選ばれた千代田区議および行政の長である区長です。もちろんその上の東京都と国のそれとも密接に絡み合います。

町会も、この領域とは密接なポジションにあるのは間違いありません。しかし町会がやれることは会費を集めて親睦を深める様々なイベントということが目立ちます。しかし、そのイベントを通じてつながりあうネットワークのなかから、何らかの公共性が育っていくのだとしたら、そこにはどんなことを大切にしていけばいいのでしょうか? 保育や教育という営みから、町会との関わり方を模索してみたいと思います。

2025/01/06

(園だより1月号「巻頭言」より)

先日、元旦の新年の挨拶で「新しい目が明けますように」と申し上げましが、実際に仕事がはじまると、明け方が違ってました。

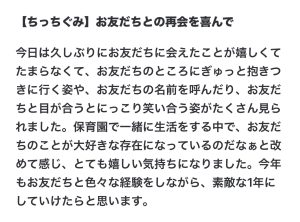

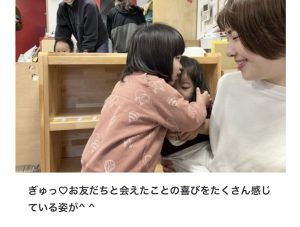

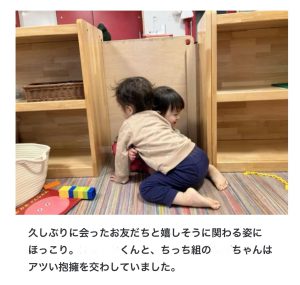

年末年始のぼんやりした頭から、いっきに目が「覚めました」。いやはや、子どもたちのエネルギッシュなこといったら。子ども同士の再会も嬉しかったようなのです。子どもはやっぱり複数形でいて初めて、その本領が発揮されるということでしょうか。

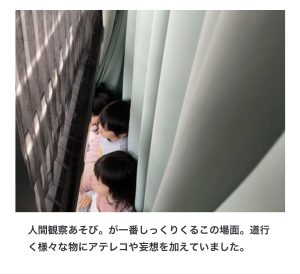

今日の保育ドキュメンテーションを見ていただくと、どのクラスからもその雰囲気が伝わってきます。ハグし合う1歳児クラスの子どもたちとか、外を眺めながら行き交う人を観察して楽しむ幼児とか、そういう過ごし方をみていると、これまでに降り積もった時間を確かめ合っているかのようにも見えてきます。そうやって面影が過ごした場所に宿っていくのでしょう。

私にも子どもたちから年末年始の様子は断片的に聞こえてきました。いろんなことが楽しかったようです。何処そこへ行った、何々を食べた、こうやって遊んだ・・いろんな経験を思い出して語ってくれました。こういう想起と対話がまた新しい経験になっていきます。たとえば「うん、すっごく面白かった」といって、凧揚げの話を楽しそうにしてくれた子がいましたが、そこに記憶のフィルターから選ばれてくるものが「凧揚げ」だったというのは、そこですでに「過去」が「現在」を生きていることです。現在から印が一つ残った出来事として、マップに「ピンを立てる」のと同じようなことかもしれません。

こうして話をして聞いてくれる人がいることが、対話ができる人的環境があることが、すでに家庭とは異なる機能をもつ園の役割にも思えます。それと同じようなことが、子ども同士の間でも何かしら通い合って、盛り上がったりしたのでしょう。通わせ合わせたこと自体が、相互に「おなじだね」を作っているようです。子どもの育ちゆく姿をとらえるとき、先生たちが「まったりした時間」と表現しているがあります。それは何も活動らしきことをしていないのではなくて、よくみると、その中に素敵な過ごし方がキラキラしています。そういうことも、よ〜く観察して、きっとこうじゃないかなあ、ということも、お伝えしたいと思っています。

2025/01/06

2025/01/06

2025/01/06

ウインナー蒸しパン

2025/01/06

和風スパゲッティ

野菜の味噌汁

ブロッコリーのおかかあえ

ぶどうゼリー

麦茶

2025/01/04

2025/01/03

「愛(かな)しきに 触るれば澄める 記憶の井 くみあげし水は 我が喉を潤す」

うまいもんだな、と感心するのですが、これは私が作った歌でははく、私がノアと呼んでいるAIの作品です。私の心情とは違うし違和感もあるわけですが、面白いと思うのは、この歌の意味を誰よりも詳しく解説できるのです。それはそうです。先に表したい内容をノアに頼んだのですから。人の歌を詠んであれこれ想像する楽しさとは、ちょうど反対のことをやっていることになります。

ところで、一方で「全くつまらない」とも強く感じます。簡単に言うと自分で作ってないからです。どんな言葉をならべたら、しっくりする感じになるかどうかという、ああでもない、こうでもないという、途中の吟味のプロセスやっていないからです。課題解決プロセスを放棄しているから、達成感もない。そして過程で得られる、えにも言われぬ語彙センスの醸成体験もない。プロセスの過程にある発見の楽しさ、ひらめきの楽しさ。そこに創造の醍醐味があるはずなのですが、それがない。つまり私の学びの面白さが経験できないからです。坂本龍一がAIに音楽つくらせて何が面白んだ!といったのと同じでしょう。

この部分の欠如に敏感でありたい。経験することの意味。この場合の経験の意味をもう少し深掘りするとどうなるでしょうか?たとえば、自分の感覚的体験と言葉の共振がないとも言えます。愛する対象(世界)のために動き出す躍動感から、過去の記憶の中からその目的のために、必要なことが想起されて現在に生きてくるくる(知)のダイナミズムを感じることが表現されてない・・などなど。

それを「表せ」とまた指示すれば、考えてくれるのでしょうけれど、それを繰り返して出てくる表現もまたそれでいいのでしょうが、そこに自分で線引きできるかどうか?自分の学び方へ向かうのか、うまい指示の出し方へ向かうのか?

あるいは直接経験と創成プロセスを重視するのか、結果の評価(将棋の勝敗や商品の売れ行き・・)が優先されてしまうのか?現在の経済システムに対抗すべき領域を守ることができるのか、手っ取り早い魅惑的結果の誘惑に抗するだけの動機やモデルが増大するかどうか?

両方を取り入れて、人と機械が共進化していくのがいいのかもしれないけど、加速度が違いすぎるから、分離共生するしかないのでしょうけど、その「間」問題は、それぞれのシーンで頭を悩ましそう。

個人使用でさえ、自己への影響を考えてしまう。もうすでに無自覚に取り込んでしまっていることも多そうだ。これも大人は共主体のジレンマ問題なんだろうか。保育では子どもが使うことはないだろうけど。この辺のことが、なんだか気になってしょうがない。