パン

鮭のフライ

キャベツとニンジンのマヨ和え

ナポリタン

きのこのスープ🍄🟫

ゼリー

麦茶

2025/03/27

パン

鮭のフライ

キャベツとニンジンのマヨ和え

ナポリタン

きのこのスープ🍄🟫

ゼリー

麦茶

2025/03/27

予定を変更して室内で遊んだり、屋上で昼食を食べたいと言い出したり、約束を破られて涙をこぼしたり、保育園ではいろんなことが起きるのですが、こういう生活を守ってあげたいと思うのですが、一体私は何から「守ろうとしているのだろう」とふと思うことがあります。

それは、乳幼児教育で大事にしていることであり、養護と教育が一体であることであり、資質能力であり、ご領域や10の姿であり・・・ようするにウェルビーングなのですが、それが侵食されてしまいかねない危うさから守ろうとしているのだろうとは思います。

その大きなモーメントは、うちの子どもが将来「社会的・経済的成功」につながるのか?あるいは小学校以降の学びや生活に有効なのか?そういう心配からやってくる「あれこれ」の一面でもあります。総括りでいい悪いという話ではもちろんありません。そこをどうやってうまく納得してもらえるのか?

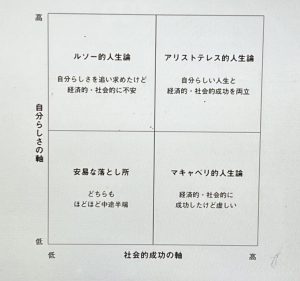

そこに部分的につながるような話になるかどうかわかりませんが、こんな4象限の分類表を見ました。コンサルタントの山口周さんの作った表です。

縦軸が自分らしさの軸。横軸が社会的成功の軸です。それぞれ上や右にいくと高くなります。どちらの要素も低い左下は「安易な落とし所」となっていて、どちらもほどほど中途半端です。右下は「マキャベリ的人生論」で社会的・経済的に成功したけど虚しい。左上は「ルソー的人生論」で自分らしさを求めたけど社会的・経済的に不安。

どちらの要素も高い右上は「アリストテレス的人生論」となっていて、自分らしい人生と経済的・社会的成功の両立となっています。ここを目指して可能なようにするには、どうしたらいいのか?というわけです。

私が守ろうとしているのは、この両立につながらないような一面的な議論や方法に対して「?」と感じているところに近いなあ、と気づきました。これは嗅覚としか言いようがないのですが、偏ったものに騙されるなよ、と言いたくなる感じです。

福祉や教育にいるとどうしても右下への志向と思考が疎くなる気がします。そこも考えた時にやってくる傾向から守るためにも、冒頭の保育理論を世間に向けて強化しなければ、思うのです。

2025/03/26

2025/03/26

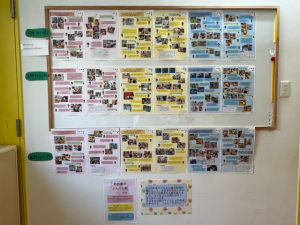

先日は、成長展へご参加いただき、ありがとうございました。

成長展では、特別展示として各クラスの子ども達の1年の育ちを3つの視点からご覧いただきました。

成長展当日は、1~3期(4月から12月まで)の内容をご覧いただきましたが、年度末を迎えましたので、1~3月の4期分を新たにHPで掲載します。ぜひご覧ください。

園内にも同じものを掲示予定ですので、併せてご覧ください。

すいすい組 【4期】

2025/03/26

先日は、成長展へご参加いただき、ありがとうございました。

成長展では、特別展示として各クラスの子ども達の1年の育ちを3つの視点からご覧いただきました。

成長展当日は、1~3期(4月から12月まで)の内容をご覧いただきましたが、年度末を迎えましたので、1~3月の4期分を新たにHPで掲載します。ぜひご覧ください。

園内にも同じものを掲示予定ですので、併せてご覧ください。

わいわい組 【4期】

2025/03/26

先日は、成長展へご参加いただき、ありがとうございました。

成長展では、特別展示として各クラスの子ども達の1年の育ちを3つの視点からご覧いただきました。

成長展当日は、1~3期(4月から12月まで)の内容をご覧いただきましたが、年度末を迎えましたので、1~3月の4期分を新たにHPで掲載します。ぜひご覧ください。

園内にも同じものを掲示予定ですので、併せてご覧ください。

にこにこ組 【4期】

2025/03/26

先日は、成長展へご参加いただき、ありがとうございました。

成長展では、特別展示として各クラスの子ども達の1年の育ちを3つの視点からご覧いただきました。

成長展当日は、1~3期(4月から12月まで)の内容をご覧いただきましたが、年度末を迎えましたので、1~3月の4期分を新たにHPで掲載します。ぜひご覧ください。

園内にも同じものを掲示予定ですので、併せてご覧ください。

ぐんぐん組 【4期】

2025/03/26

先日は、成長展へご参加いただき、ありがとうございました。

成長展では、特別展示として各クラスの子ども達の1年の育ちを3つの視点からご覧いただきました。

成長展当日は、1~3期(4月から12月まで)の内容をご覧いただきましたが、年度末を迎えましたので、1~3月の4期分を新たにHPで掲載します。ぜひご覧ください。

園内にも同じものを掲示予定ですので、併せてご覧ください。

ちっち組 【4期】

2025/03/26

成長展の特別展示は第3期(10月〜12月)までの子どもたちの様子を描き展示しました。先週末に最終の第4期(1月〜3月)のそれが完成しました。そして今日、それを丹念に読み終えました。1年間を4期に分けてそれぞれの期の育ちを振り返ってみたわけですが、その4期を全部並べて読み進めてみると、とても興味深いことに、1年間の育ちが立ち現れてくるという現象が発生します。ぜひ、みなさんもご自身の目でお確かめください。

その「現象」の謎解きになるかどうかわかりませんが、少し前提となっていることをお話しします。

この展示内容のために選ばれている写真とコメントは、お察しのとおり、膨大な数にのぼるのですが、それでも全体のほんの一部でしかりません。それでも先生たちが選んだ事例は、その時期の育ちの何かを表しています。それを繋げてみたときに初めて見えてくる育ちのストーリーが浮かび上がってきました。ストーリーといっても、別に脚本があるわけではありません。結果的にみえてくる育ちの流れのようなものです。私にはこんなふうに見えたという感想をもっているのですが、それは人によって違うかもしれません。

このことを、どう例えるといいのでしょう。満天の星空に星座を描くことに似ているかもしれません。どの星とどの星を結ぶかは任意であるはずですが、白鳥や柄杓が見えてくるのは、私たちのイメージの投影です。いろんな絵が無数に描けるはずなのです。それをアインシュタインは自身が見出した理論についてさえ、同じことを言っています。数学のトポロジーと同じことになります。

そのたとえよりも「別の宇宙に出てしまう」と言った方がいいかもしれません。今流行りのマルチバースに似ています。理論的には存在する可能性が高い仮説だが、誰もみたことがないという事情に似ています。すでに過ぎ去った過去なので、いまからそこをねらって(写真とコメントを撮ったり)記録することは不可能なのですが、それでも、その頃に別の似た事例もそこにきっと見出すことができるに決まっているというような事情です。

そうしたことを差し置いても、ここで選らばれた事例は、事実であるという意味でドキュメントとして価値があるはずです。「そうそう、このエピソードは◯◯ちゃんのことを、よく表しているよね」といった数々だからです。また、「こういう経験に似たことがたくさんあるよね」ということが選ばれています。それだけではなく、逆もあります。「よくこんなことがあるもんだね」ということも記録されており驚きます。

これらの事例は、いわばノンフィクションであることは間違いない、と言いたいのですが、それでもある1つの視点から切り取った姿ではあります。具体的には、国が定めた要領や指針に基づく子どもの姿です。それでも、また繰り返しますが、そこにも結果的に何を選び並べるかという選択があって、一つの傾向や偏りがあるはずなのです。さらに、ある側面が強調され過ぎていたり、全く触れられていない事実が隠れていたりするかもしれません。その歪さが大きいと、そこに描かれていることは何か大切なことから「的外れ」ということになるのでしょう。

さて、果たしてどうでしょうか? そうかどうかは、案外簡単な判断かもしれません。というのも私にはそう的外れではないという確信がもてました。みなさんは、いかがでしょうか?それはみなさんが判断できます。ご自身のお子さんのことですから、きっと合点や納得がいくことが見出されると思うのですが、いかがでしょうか?

2025/03/25

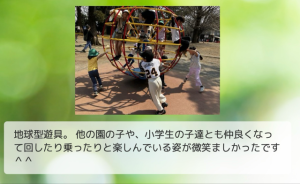

2人で屋上で寝転がっていると、薄い雲の隙間から飛行機が見えました。「また飛んでこないかなぁ」と私が言って、彼はそばで3輪車や滑り台で遊んでいます。きっと私が「あ、飛行機だ」と、いうのを、待ちながら遊んでいたでしょう。

子どもといると、子どもがくちずさんでいる歌が気になる時があります。何度も口ずさんでいるので、気になって調べてみたら「ピカチュウのドキドキかくれんぼ」でした。

🎵どんなにとおくにはなれても、どんなに隠れても、どんなに小さく静かでも君を見つけ出すよ。・・

こういうちょっと影を感じさせる歌が、子どもの心にしみていると言うのは、ちゃんと向かい合ってあげたいと感じたのでした。誰に対しても、そうということではありませんが。

しばらくその歌を、一緒に歌い、その歌にまつわる話をたくさん聞いてあげました。知らないキャラクターがたくさん出てくるのですが、それぞれに詳しいエピソードがあります。その世界のイメージを抱いて、保育園で自分の居場所を見つけていく姿と重なっています。そういう時間を過ごしているうちに、どうしてさっきまで、そういう姿だったのかということがわかりました。

このような過ごし方をして、初めて心が通じ合うということがあります。一緒にいるという事は、大切な空白の部分を、空白として感じ合うことなのでしょう。