せんべい

牛乳

2025/03/18

せんべい

牛乳

2025/03/18

ごはん

ぶたの生姜焼き

きゅうりのゆかり和え

さつまいもの味噌汁

バナナ

麦茶

2025/03/17

「昨日はありがとうございました」「昨日の余韻がまだのこってま〜す」と笑顔で交わしあった朝。大人は気持ち的に昨日をひきづっているのですが、子どもたちは、またいつもの遊びに熱中しています。

子どもは振り返ることなく、あるのは未来のみ。広大な未来しかない子どもたちにノスタルジーなんてあるわけないか! そうだよね!!毎年のことなのに、大人はその瞬時の舞台転換についていけず、気持ちの時差になれないものですね。

午前中はさすがにまったりと室内遊びにして、年長さんは昼食をささっと済ませて、電車で市谷の釣り堀へ遊びにいきました。

そのあとは、子どもたちと一緒に近所の「海老原商店」の海老原さんと、ボタン屋さんに、卒園記念のどら焼きをもって挨拶へ。もうすぐ学校は春休みになりますが、保育園はありません。あと2週間をいかに充実させるか。3月31日(月)まで、目一杯やりたいことをやり抜きましょう。

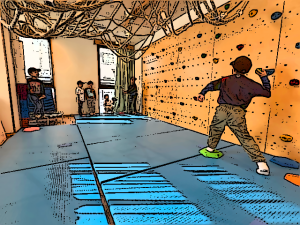

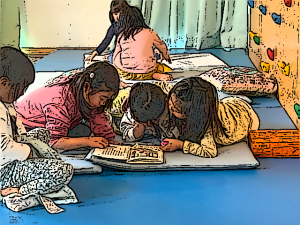

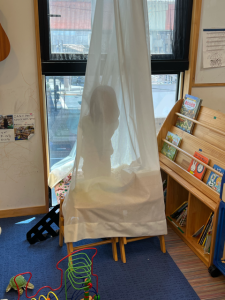

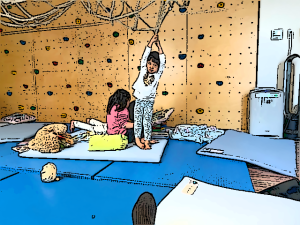

ところで、年長さんが出かけた後の、ごろごろタイム(食後の休息の時間)を私が担当しました。部屋遊びを観察していると、子どもは基地作りのようなことが好きなのですが、そのこぢんまりとした空間を随所につくっては、子どもの団欒を楽しんでいました。

対話とか会議とか話し合いとか、大人の用語はいろいろとあるのですが、子どもたちのそれに耳を澄ますと、何を交わし合っているのか大人には不思議なやりとりに見えることが多く、まるで意味と感情が溶け合ったような、未分化とでもいうような、一緒感覚が成立しています。

それはそうでしょうね。乳児の頃から「ことばの前のことば」で気持ちを通じ合わせてきたわけですから、まだ文節化されていない世界との戯れこそ、子どもの得意とする生息地なのでしょう。

そんなふうに思うと、いろいろな場所にできるこじんまりとした空間は、子どもたちが一緒にいながら、何かがゆっくりと生まれてくるための孵卵器のようにも見えてきます。

すいすいと泳ぐ魚たちが年長さんたちなら、年少や年中のこの子達は、クラムボンのように、おしゃべりの泡ぶくを出しながら、くっついたり、離れたり、出たり入ったりしながら、蟹のようでもあります。

何をやっているわけでもなく、景色を見たり絵本を手にしたり、転げ回ったり。子どもたちが、それだけできっと集団としての大切なことをやっているのかもしれません。

生態系としての子ども集団は、まるで多様な水生動物が共存している川の中ようでした。

2025/03/17

いちごジャムサンド

ぎゅうにゅう

2025/03/17

ごはん

とりの香味焼き

ひじきの煮物

切り干し大根とにんじんの味噌汁

デコポン

麦茶

2025/03/16

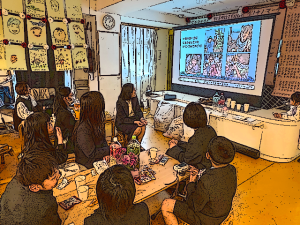

卒園式が、終わりました。証書授与のときに、担任が一人ずつにメッセージを読み上げました。内容は事前に読んでいたとはいえ、担任が必死で言葉を詰まらせないようにしていることが伝わってきて、私の方も冷静さを保ちながら、保育証書を読み上げることになりました。姉妹園とは異なり、子どもたちの気持ちや親御さんたちの表情がみえるので、どうしても涙腺が緩みます。

毎年のことですが、私の拙い挨拶で伝え切れなかったことを、藤森理事長に分かりやすく話を補ってもらいました。千代田小学校の須藤俊之校長先生からも、温かいお祝いのことばをいただきました。子どもたちに人気のダンサーの芝田いづみさん、シェフの江口颯良さんもきてくださいました。青木尚哉さんからのビデオメッセージには、子どもたちから笑い声が漏れて、すこし緊張がほぐれたようです。

子どもたちからの呼びかけと歌(「夢をかなえてドラえもん」と「イノチノマーチ」)は、一生懸命、綺麗に歌おうとしていました。子どもたちの卒園制作は、子どもたちで色を塗ったギター。保護者からは、カホンを頂戴しました。それらを使って職員からの贈る歌はザ・クロマニョンズの「不器用」を歌いました。担任がミュージシャンなので、式は音楽性が豊かでした。

子どもたちからの呼びかけと歌(「夢をかなえてドラえもん」と「イノチノマーチ」)は、一生懸命、綺麗に歌おうとしていました。子どもたちの卒園制作は、子どもたちで色を塗ったギター。保護者からは、カホンを頂戴しました。それらを使って職員からの贈る歌はザ・クロマニョンズの「不器用」を歌いました。担任がミュージシャンなので、式は音楽性が豊かでした。

保護者の方からのお祝いの言葉は、とてもありがたく感動しました。ありがとうございました。卒園式は、子どもが主役なのですが、卒園を讃えるために大人が気持ちを込めます。その気持ちが本物なので感動します。はやりこういう機会がないと、こんなことは起きません。ありがたいものです。

記念の写真撮影などのあと、保護者のみなさんが卒園を祝う会を開いてくださいました。たくさん準備してくださり、心のこもったプレゼントと上映にもお礼申し上げます。本当に、ありがとうございました。

2025/03/15

それが最もよく現れるような場面をいかにつく出すか?保育はその条件のようなものを具体的な環境を通して具体化していく営みなのでしょう。その空間の中に生起する出来事の中に、子どもの姿が浮き出てくるようなあり方として。それが卒園式でも起きるのだということを目の当たりにしてきました。今日は姉妹園の卒園式でした。

「それ」というのは一言で言うのは難しいのですが、最も近いのは「育ち」という言葉でしょうか。もっと広がりのある繊細な経験のことなのですが、卒園児26名の全体が醸し出してくる雰囲気、一人一人へメッセージ、呼びかけの声、何気ない子ども同士の気遣い、歌声の響き、大きくなったら何になりたい!という思い。それを包み込む親や先生の一人一人に去来する思い出。そうした諸々の思いが交錯する空間でありながら、幸せを希求する方向に発される輝き。

セレモニーがそれにとどまらないためには、本人の姿が伝えてくるものが物語るとしかいいようがないでしょう。この子達のことを知らない私は、それを6年間共にしてきた親や先生の思いを知ることはできません。それでもこのような子供達の姿が、なんとも可愛くて胸を打つのは、子どものもつ不思議な力のなせることだと思います。

2025/03/14

どんな卒園式にしたいかを子どもにきくと「楽しい卒園式」という言葉がでてきます。その「楽しい」の中身は子どもによって異なるかもしれません。ところが、大人がイメージする卒園式の場合に「楽しい」が入ってくるかどうか? 12月に開いた「お楽しみ会」なら、劇遊び、ごっこ遊びをご家族と一緒に楽しむという「ねらい」があるので、まさに「楽しい」というイメージと一致します。私たち大人が卒園式や入学式にこめる思いは、重みがあります。子どもたちにもその重みを感じています。それがどこからくるんだろう?と考えると、やはり、この生活がもう直ぐ終わるという予感から現実に向かっている時間がそうさせていくように思えてきます。

何かが終わって新しい何かが始まるというのは、存在し続ける生命(いのち)の特徴です。あり続けているのに、個体は一生という時間を生きる運命になっている、その生と死の循環の縮図を、入学や卒業というセレモニーは醸し出してしまうものに、思えてきます。それは去就と再生の儀式にどうしてもなっていくのでしょう。

今日は2回目のリハーサル、といっても通しでやってみたのは初めてですが、「ちょっと緊張した」という言葉もありました。練習を始める時、私はすいすいさんたちが主人公だよ、どんな式にしたいか、ともう一度聞いてみました。それを自覚できるようになってきているからです。自分たちで思い通りの楽しい式になるといいね、という気持ちを込めたのですが、夕方からの会場準備には本人たちも家具の移動などをせっせと手伝ってくれて、それがとても楽しそうでもあり、頼もしい限りでした。

式の中には子どもたちからの「呼びかけと歌」があります。その歌の一つは「イノチノマーチ」で、こんな歌詞です。

🎵 飛び出すぜ 心はどこへ 水の中 地図の外

はじまりだ いま おわらない もう

命のマーチ 水平線に

鳴らせ 無限の ファンファーレ

この歌を担任がふだんから子どもたちと一緒に歌ってきました。マーチに合わせて歩んでいく私たちのそれぞれの人生は、地図にも載っていない、行き先の見えない旅のようなものです。

でも私たちは最初から、なぜか、もうすでにここにいて、はじめっているいることに後で気づくのですが、それは終わることのない「いのちのマーチ」でありながら、喝采を集める今の連続でもあるのです。

卒園式は、みんなで讃えたいので、日曜日の開催です。

2025/03/14

屋上や公園にできた水たまりに、子どもたちは興味を示し、それぞれの年齢や発達段階に応じた関わり方をしていました。

〇0.1.2歳児クラスの遊びの様子

0.1歳児はダイナミックに水たまりへ入っていき、足でバシャバシャと跳ねたり、全身で水の感触を楽しんでいました。2歳児になると、ただ水たまりに入るだけでなく、水の深さや波紋の広がり方など、変化に気づきながら遊ぶ姿がありました。水と関わることで、それぞれが新しい発見をし、夢中になっていました。

〇年齢が上がるにつれての変化(和泉公園にて)

和泉公園の固定遊具の中に大小さまざまな水たまりがありました。2歳児は迷いなく水たまりへ飛び込み、思う存分遊んでいました。一方で、3歳児は「やってみたいけど、どうしよう」とためらう姿がありました。4・5歳児になると、水たまり遊びにあまり関心を示さなくなり、時には「先生、2歳さんが水たまりで遊んでるよ」と気にする子もいました。

こうした変化は、**「遊びの楽しみ方の変化」や「身の回りのことを考える力」**が関係しているのではないかと考えてみました。

① 遊びの楽しみ方の変化

水たまりに入ると、足が濡れて歩きづらくなったり、泥の感触を強く感じたりします。これを心地よいと感じるか、少し気になると感じるかは子どもによって違いがあり、成長とともにその感じ方も変化していきます。

幼い頃は「面白そう!」と直感的に遊んでいたことが、少し大きくなると「濡れたら冷たくなるかな?」「この後どうしようかな?」と考えるようになり、自分なりに調整しながら遊ぶようになっているようにみえました。

② 身の回りのことを考える力の成長

年齢が上がると、「汚れたら着替えなきゃいけない」「靴が濡れると気持ち悪いかも」など、自分の状態を意識するようになります。4・5歳児になると、汚れることを避けたり、水たまり遊びをするなら「汚れてもいい服に着替えよう」と考える力もついてきます。

〇水たまり遊びが持つ「よくわからない面白さ」

水たまり遊びには、単に感覚や成長の視点だけでは語りきれない、**「よくわからないけれど夢中になれる魅力」**があります。

子どもたちは、水たまりの中に足を入れてみたり、そっと歩いてみたり、石を落として音や跳ね方を試してみたり、葉っぱを浮かべたり沈めたり…。そこには決められたルールや目標はなく、子ども自身が「面白い」と感じたことや、子どもの中での目的やなにかを成し遂げたいといった欲求があり、探求する時間がありました。

なぜ水たまりに惹かれるのか、なぜ石を落としたくなるのか、大人にははっきりとは分かりません。でも、だからこそ「この遊びには何か大切な意味があるのではないか」と感じます。

自然と関わる遊びには、明確な「効果」や「目的」では説明できない、子ども自身の内側から生まれる興味や発見があります。それは、「学び」という言葉に収めるには少し違う、もっと自由で豊かな経験なのかもしれません。

だからこそ、私たちは水たまり遊びのような経験を大切にしたいと考えています。子どもが夢中になれるものには、言葉にできない魅力がある。その「よくわからないけど大事なこと」を、保育の中でしっかりと守っていきたいと子どもの姿から学びました。

〇保護者とともに

とはいえ、日常の中で「汚れてしまうこと」や「着替えの大変さ」があるのも事実です。子どもたちが存分に遊びこめる環境をつくるために、保護者の皆さまともこの価値を共有し、一緒に考えていけたらと思います。保育園にいるなかでは、子どものやってみたいを思う存分にやらせてあげたいです。

水たまりに足を踏み入れる一歩は、単なる「遊び」ではなく、子どもにとっての「未知との出会い」なのかもしれません。そんな貴重な瞬間を大切にしながら、これからも保育を進めていきたいと考えています。

2025/03/13

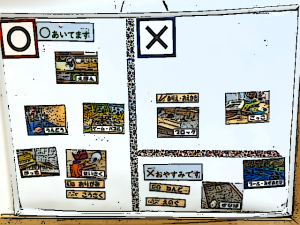

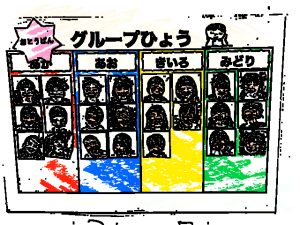

幼児はふだん年少から年長までが一緒に生活しているのですが、その異年齢集団のなかで、当番活動というのがあります。そのなかの一つが話し合いの司会。色分けした異年齢グループが4つあり、日毎に変わっていきます。

その日課の一つに、朝や夕方に話し合って何かを決めるということが必ずあるのですが、3時のおやつを食べ始める前に、おやつの後でどこで何をして遊ぶかを決めます。

今日は赤グループの年長のMくんが司会でした。何人もの手が挙がっていますが、運動とかごっことかが決まっていきます。

ただ、そのときに話し合い集まっていたのは、3歳児以上のクラスだけだったので、2歳児がまだお昼寝からおやつの場所に来ておらず、それに気づいて、途中から話し合いの結果の修正がおきました。移行保育が始まって、一つしたのクラスが上に来て一緒に過ごすことが多くなってきも、つい2歳児にこにこ組のことを忘れてしまいがちなのです。

そこで運動ゾーンで一旦「野球」をすると決まっていたのですが、2歳児も来るとわかると、司会が意見を聞きなおし、年長のRくんが「ふつうの運動」と提案し直したのでした。さりげなく決まっていったのですが、この辺りも、自分たちのことは自分たちで決めていくプロセスの一つとして大切にしています。

結果的に、3階にきた2歳児にこにこ組の子たちは、5時までゲームパズルなどの机上遊びを選んで過ごし、運動ゾーンは結局、幼児たちが野球をしていたのですが。