練乳クッキー

牛乳

2025/03/11

練乳クッキー

牛乳

2025/03/11

わかめごはん

鯖の塩焼き

切り干し大根のサラダ

なめこの味噌汁

オレンジ🍊

2025/03/10

年長すいすい組の成長が著しいと感じた瞬間。

(1)卒園式の練習をしていたとき、入場の仕方、証書のもらい方、挨拶、呼びかけ、歌などにとても意欲的だった。「どんな卒園式にしたい?」と聞いてみたら「楽しい卒園式にしたい」「泣かせたい」などとしっかり言うから頼もしい。

(2)屋上で昼食を食べたいと言うので、どうやったら食べらるか自分たちで考え始めた。パズルゾーンのテーブルを屋上に持っていくことになったが、一台に7人座れるかどうか? お盆を並べてみて6人しか載せられないとわかると、もう一つ小さなテーブルももっていくことに。ほぼ子どもたちだけでテーブルと椅子を運んだ。

だいぶ前のことだが「協力してね」というと、「協力って(何)?」と聞かれたので、「お互いを助け合って何かをすることだよ」と説明したことがあったよね、と話すと、「うん、覚えている」という。屋上で食べられたのは、それだねというと、自慢げにしていた。実に楽しそうな、すいすいさんたちです。

(子どもたちだけで並べた。椅子とテーブル)

2025/03/10

みかんヨーグルト🍊

クラッカー

2025/03/10

味噌豚丼

白菜とニンジンのすまし汁

コマツナの磯和え

バナナ🍌

麦茶

2025/03/09

今日の日曜開放は6組の親子が来園されました。ちっち組で待ち合わせて過ごされたご家庭もありました。毎日保育園に来ているとはいえ、普段の送迎の時刻がちがっていたり、忙しい朝夕にゆっくりと、おしゃべりできにくかったりすることもあり、こうやって日曜開放やコーヒータイムなどの時間をうまく使っていただけると嬉しいです。

2025/03/08

今年度最後の睡眠講座を開きました。4月から新しく入園する2組のご家族と、世田谷区の保育園の先生3名が参加されました。出産前にこの講座を一度受講している方もいて、いまのところ順調な生活リズムが保たれていました。

一つ事例を紹介します。現在5月のあかちゃんが夜中にお腹が減って起きてしまうのでミルクをあげているという相談がありました。これはよく起きそうな事例です。永持先生によると「起きているときから徐々にお白湯とミルクの両方をあげるようにして、徐々に夜のだけお白湯にしていくと、空腹感になれて起きにくくなる」そうです。

その理由は、ミルクとお白湯では、胃腸は消化の仕方が違うので、ミルクだけだとお腹が空いたというサインが強く出るのに対して、お白湯だけで空腹感に慣れていくとお腹が減ったから起きるという反応が軽減されるから、だそうです。

このようなちょっとした「ぐっすりねんねのコツ」を教えてもらえるのが、この講座のいいところです。来年度も実施しますので予定が決まったらお知らせします。

2025/03/06

東京都の保育園は火事を想定した避難訓練を毎月1回以上しなければなりません。4月から今回は12回目。先月から夕方などの「変わった時間」を想定して、避難行動がとれるかどうかを練習しています。今日は16時15分に調理室から火災が発生、ベランダ側の階段を使って、昭和通り側の「泉橋駐輪場」に避難しました。

ちょうどおやつを食べ終わって、夕方からの保育に入ってすぐあたりのタイミング。保育園には火災探知機があるので、それが熱や煙を探知したら、館内にサイレンが鳴り響き、自動的に消防署へ通報がいきます。練習のときは手動の館内放送装置を使って行います。これも「通報訓練」です。今回は私が「火事です、火事です。2階の調理室から火が出ました。ベランダの階段を降りて、駐輪場へ避難しましょう」とアナウンス。22分には全員の人数を確認し終わり、スムーズに避難できました。

「おさない・かけない・しゃべらない・もどらない」の「おかしも」の意味も年長さんはよくわかっていました。

2025/03/05

この様子はあとでもじっくり検討した方がいいだろう。つぶさに録画でもできていたら、きっと面白い保育分析になっていくかもしれないものでした。概略はこういう事例です。

夕方のお集まりでは、どこで遊ぶかゾーンを決めます。司会進行役は、このとき年少のAくん。「どんなゾーンがいいですか?」と尋ねると、はいはい、と手が挙がり、「運動」とか「パズル」とかが決まっていく。手が上がらなくなると「これでいいですか」と聞いて決定される。

司会していた、そのAくんも、一目散に運動ゾーンにいってブランコを始めた。と思いきや何かトラブルがあったようで、すぐにりお先生に泣きついてきた。どうも2歳児クラスのSさんと順番をめぐるトラブルらしい。すると、りお先生はAくんにそのブランコの場所に連れて行かれたものの、すぐに戻ってきた(トラブルの場所を離れた)。

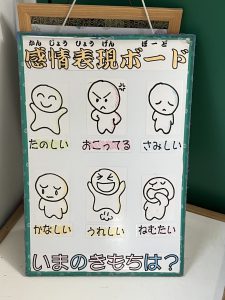

その様子を私はぼんやりみていたら、年中4歳のIさんが、ピーステーブルに置いてある感情ボードをブランコのところに持って行って、3歳のAくんと2歳のSさんに、なにやらボードを指差して話をしている。すると、ボードをまた元のところに走って戻した。

いったい、2歳と3歳のトラブルの仲裁に入った4歳の子は、感情ボードをつかって何を話し、どうなったんだろう?そう思った私は、そばにいた主任の小林さんにその経緯を子どもに聞きに行ってもらったところ、「もうこれ(感情ボード)はいらない」ところまで話が進んだから、それを戻したらしい。

そうするに、2歳と3歳のいざこざを4歳の子が間に入って、その場をピーステーブル空間にしたようなのだ。お互いの言い分を行き合うというルールなのだが、そのとき決め手になるのは、理屈ではなくて、感情なのである。子どもたちはそれがわかっていて、嫌な気落ちから楽しい気持ちになったら、解決にもう一歩ということを体験的に理解しているようなのだ。

担任のりお先生はIちゃんのことを「よくやってるんです。いまのすいすいさんの、ゆうちゃんたちに、よくやってもらっていたからだと思う」と言ってます。

このような子ども同士の関係の中に見出す、合意形成のあり方は、もちろん大人とは異なるのだけれど、この感情の折り合いつけることと同時に進行していく姿をみていると、子どもたちの仲直りの仕方をもう少しよく観察したいと思うのでした。

2025/03/05

キャロットケーキ🥕🧁

牛乳