■ソサエティー5.0

(梅と梅の隙間に、小さな氷砂糖が入り込めば、最も全体が効率よく埋まります。容積は同じでも、形の組み合わせが大事だということがわかります。幼児教育でこれに気づくことができる活動は、工夫すればありそうですよね。家庭でも収納をするときに、使っている幾何数学になります。)

昨日9日日曜日、日本数学検定協会の評議員会がありました。日本政府は来たる近未来社をSociety5.0と命名しました。狩猟、農耕、工業、情報の各社会に続く人類史上5番目の新しい社会という意味です。その産業社会では、大学受験を勝ち抜く受験数学ではなく、職場で必要とする数学が必要な社会になるだろう。昨日はそんな質疑がありました。

学校と社会のズレは、企業の人事担当者と話すとよく話題にやなりますが、幼児教育の質が数学・算数と関係することに関心を持つ方は、あまり会ったことがありません。まだ「幼稚園でもカードで暗算とかやってますよね」とか「算盤もまだまだ必要らしいじゃないですか」とか、言われたことはあります。日本での数学理解は、誤ったまま浸透しています。これは何とかしなければなりません。

(最も小さな面積で、最も大きな容積を作り出す球と言う形)

■幼児のプログラミング教育とは

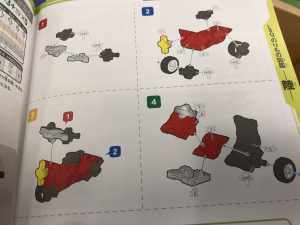

先週、島根の園長先生と「プログラミング教育」ついての話しになりました。2020年から小学校で必須となる「プログラム学習」ですが、幼児教育におけるそのテーマは、どんな遊びや活動の中で経験できていくか、探ってみたいテーマの1つです。

ポイントは抽象的な記号操作を具体的な物の操作とどのように結びつけていくか。つまり子どもからの働きかけで変化する対象を、表象(プログラミング)の操作という働きかけにどうやって置き換えるか、そのつながり具合をどうデザインするか、ということになります。

ピタゴラスは世界は数学でできている言いましたが、4歳や5歳の子どもが遊びでそれを体験しておく(意識しなくても)意味を、昨日は考えていました。日本数学検定協会は、日常にある数学にスポットを当てています。