言葉では自分の複雑な思いをちっともうまく言い表せないという感じを、大人になってもずっともっています。今でも覚えているのは小学校6年生のときに、詩を書いてくる宿題があって、何も実感がないのに、ただ言葉の羅列だけで書いて出した詩がほめられたというか、感心されたのです。そのとき「な~んだ、先生って見抜けないんだ」とがっかりした記憶が鮮明に残っています。こどもにとって真実な言葉とそうでない言葉というものが歴然とあって、その差異は大げさかもしれませんが、大人を信じられるかどうかにかかわるほどの差異だったという思いがありました。

それはだんだんと私自身の拙さというか言語表現における未熟さという理解に回収されていくのですが、そうして言葉をもう一度信じていく世界に入っていったという追想があります。ところが、保育という、子どもの内面の動きということを考える仕事になると、言葉で表していくことがやっぱり制限なんだ、ということを学んでいくことになります。つまり自分が幼いころに感じていた内面と言葉の遠さを、改めて解説されているものに出会うことになるわけです。

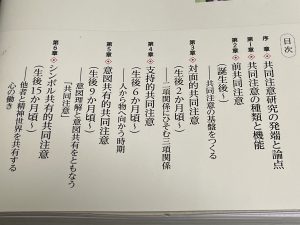

それは存外、いたるところにさらりと書いてあって、「ことば以前のことば」に類する書物もたくさんあるし、子どもの共同注意をめぐる表象やシンボルの意味解説のなかにも、登場してきます。たとえば大藪泰さんの「共同注意の発達 情動・認知・関係」でどう書いてあったから調べなおしていたら、改めて言葉の違和感の根拠を発見したりして驚き、そこに線を引いたりしています。たとえば、こんなところです。

<・・・子どもの活動は、社会システムのなかで意味を獲得し、文化の枠によって方向づけられる。・・子どもの活動は、非常に早期から、生活環境がもつ「プリズム」によって屈折させられる。なぜなら、対象物から子どもへの通路、また子どもから対象物への通路は、いずれも他者の意味世界(文化)を経由する通路に依存するからである。こうした観点から、ヴィゴツキーは子どもの文化発達の2段階を唱えた。・・・>

そしてあの有名な「精神間機能から精神内機能へ」の説明があり、子どもの指さしが母親に子どもの意図を気づかせ母子の内面世界に出会うという説明が展開されているのです。

そこを「プリズム」と言っていいということは、ある種一つの「制約」でもあるわけであって、子育てや保育において、無垢な子どもにいろんな色付けをしてしまっていることへの躊躇を感じるのは、別に過剰な自省でもなく、逆にあってしかるべき慎重さや敬意であっていいことなんだろうと思い至ったりするのです。

この「思いと言葉」の差異やもどかしさや危うさは、いろんな場面で思い当たるわけで、それを書き出すときりがありません。こんな話をしだしたのも、実は昨日9日(日曜日)は、映画「こどもかいぎ」のアフタートークに招かれて、観終わったあるお母さんから質問を受けたときです。わあ、その不安感わかるなあ。でもどう説明したらいいだろう?と。

また、この差異を子どもも経験しているんだと想像すると、たとえば「いやいや期」もそういう事情が入り込んでいるのかもしれませんし、あるいは言葉ではない身体的なかかわりのなかに、あるいは「100の言葉」という多彩な表現として外の世界へ定着させていく内面表出の方法のバリエーションに、だからこそ意味があるということになるんだろうと合点したりもするのでした。

そういうことなら、その制約を超えて、世界志向プロセスの豊かさとは何かを追求したくなります。もちろん、それが保育の質と重なっていくように、です。