保育はとても裾野の広い総合的な営みです。その実際の運営ともなると、法人の設立の仕方から望ましい経営方針に始まって、会計や社会保険労務、職員の採用(方針や職員像の明確化なども含む)から養成や研修、キャリアパスの開拓、保育者や栄養士や看護師の養成校との連携、一次的な保育環境の構想の仕方(園庭を含む保育空間の設計やゾーニング)や、世界の保育家具や遊具メーカーとの開発協力、絵本などの各種教材の開発、国や基礎自治体の行政の動きや保育団体の動向、学会の研究動向の把握やそれを踏まえた保育実践の具体化など、かなり広範囲な専門性が必要です。

私が知る限り、こうしたすべての分野にまたがって現実的で具体的な方法論を提案しているの「見守る保育・藤森メソッド」と呼ばれるようになったアプローチだろうと思います。他はそれぞれの専門領域に限った〜メソッドとか〜アプローチとがいろいろあって、それぞれに学ぶことが多いのですが、しかし実際に保育園を経営するとなると、他の領域の知識とスキルを総動員しながら進めていくしかありません。

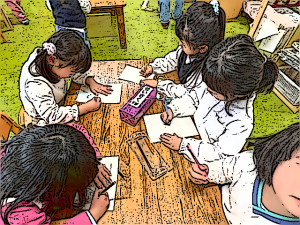

実際に経営している理事長や園長が集い、より現実的な方法を研鑽し、実践事例を持ち寄って協議しあって深め合っているのがギビングツリーという団体の特色だろうと思います。そこに実践発表や公開保育をこれだけ頻繁に行なっている団体を知りません。

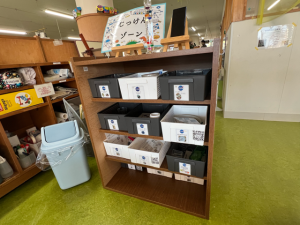

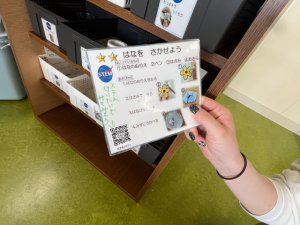

明日から年2回の全国研究大会(熊本大会)があるので、ひと足先に熊本にきているのですが、これらの実践は、保育環境を整えるのが一次的環境だとすると、さらにその上に子どもの実態や保育者のいろいろな働きかけによって動いていく、いわば「二次的環境」が、実に多様に展開されてきています。そのバリエーションの豊かさが大きな学び合いになっていく局面になってきたと感じます。