この様子はあとでもじっくり検討した方がいいだろう。つぶさに録画でもできていたら、きっと面白い保育分析になっていくかもしれないものでした。概略はこういう事例です。

夕方のお集まりでは、どこで遊ぶかゾーンを決めます。司会進行役は、このとき年少のAくん。「どんなゾーンがいいですか?」と尋ねると、はいはい、と手が挙がり、「運動」とか「パズル」とかが決まっていく。手が上がらなくなると「これでいいですか」と聞いて決定される。

司会していた、そのAくんも、一目散に運動ゾーンにいってブランコを始めた。と思いきや何かトラブルがあったようで、すぐにりお先生に泣きついてきた。どうも2歳児クラスのSさんと順番をめぐるトラブルらしい。すると、りお先生はAくんにそのブランコの場所に連れて行かれたものの、すぐに戻ってきた(トラブルの場所を離れた)。

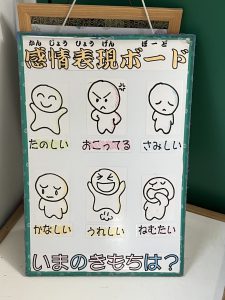

その様子を私はぼんやりみていたら、年中4歳のIさんが、ピーステーブルに置いてある感情ボードをブランコのところに持って行って、3歳のAくんと2歳のSさんに、なにやらボードを指差して話をしている。すると、ボードをまた元のところに走って戻した。

いったい、2歳と3歳のトラブルの仲裁に入った4歳の子は、感情ボードをつかって何を話し、どうなったんだろう?そう思った私は、そばにいた主任の小林さんにその経緯を子どもに聞きに行ってもらったところ、「もうこれ(感情ボード)はいらない」ところまで話が進んだから、それを戻したらしい。

そうするに、2歳と3歳のいざこざを4歳の子が間に入って、その場をピーステーブル空間にしたようなのだ。お互いの言い分を行き合うというルールなのだが、そのとき決め手になるのは、理屈ではなくて、感情なのである。子どもたちはそれがわかっていて、嫌な気落ちから楽しい気持ちになったら、解決にもう一歩ということを体験的に理解しているようなのだ。

担任のりお先生はIちゃんのことを「よくやってるんです。いまのすいすいさんの、ゆうちゃんたちに、よくやってもらっていたからだと思う」と言ってます。

このような子ども同士の関係の中に見出す、合意形成のあり方は、もちろん大人とは異なるのだけれど、この感情の折り合いつけることと同時に進行していく姿をみていると、子どもたちの仲直りの仕方をもう少しよく観察したいと思うのでした。