予定を変更して室内で遊んだり、屋上で昼食を食べたいと言い出したり、約束を破られて涙をこぼしたり、保育園ではいろんなことが起きるのですが、こういう生活を守ってあげたいと思うのですが、一体私は何から「守ろうとしているのだろう」とふと思うことがあります。

それは、乳幼児教育で大事にしていることであり、養護と教育が一体であることであり、資質能力であり、ご領域や10の姿であり・・・ようするにウェルビーングなのですが、それが侵食されてしまいかねない危うさから守ろうとしているのだろうとは思います。

その大きなモーメントは、うちの子どもが将来「社会的・経済的成功」につながるのか?あるいは小学校以降の学びや生活に有効なのか?そういう心配からやってくる「あれこれ」の一面でもあります。総括りでいい悪いという話ではもちろんありません。そこをどうやってうまく納得してもらえるのか?

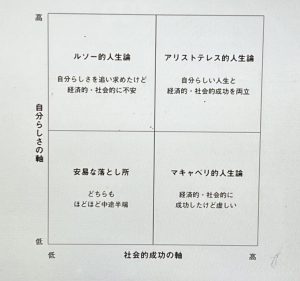

そこに部分的につながるような話になるかどうかわかりませんが、こんな4象限の分類表を見ました。コンサルタントの山口周さんの作った表です。

縦軸が自分らしさの軸。横軸が社会的成功の軸です。それぞれ上や右にいくと高くなります。どちらの要素も低い左下は「安易な落とし所」となっていて、どちらもほどほど中途半端です。右下は「マキャベリ的人生論」で社会的・経済的に成功したけど虚しい。左上は「ルソー的人生論」で自分らしさを求めたけど社会的・経済的に不安。

どちらの要素も高い右上は「アリストテレス的人生論」となっていて、自分らしい人生と経済的・社会的成功の両立となっています。ここを目指して可能なようにするには、どうしたらいいのか?というわけです。

私が守ろうとしているのは、この両立につながらないような一面的な議論や方法に対して「?」と感じているところに近いなあ、と気づきました。これは嗅覚としか言いようがないのですが、偏ったものに騙されるなよ、と言いたくなる感じです。

福祉や教育にいるとどうしても右下への志向と思考が疎くなる気がします。そこも考えた時にやってくる傾向から守るためにも、冒頭の保育理論を世間に向けて強化しなければ、思うのです。