理念や考え方をよく理解すれば、具体的な保育環境が生まれます。その保育環境には「理念の理解の仕方の差」が現れます。その意味を、今日22日に4園見学したシンガポールの実践から探ってみましょう。今日みた園には、それぞれの特徴がありましたが、まずは共通する保育環境の特徴を拾ってみます。

◆例えば「子どもの自立」について

例えば私たちが大切にしている理念の1つに「自立」があります。藤森先生が2日目の講演で提唱した「子育てに大切な6つのポイント」の6番目にも「子どもの自立を喜びましょう」が入っていました。

この理念は世界共通の価値観であり、近代以降の個人主義が成立している社会の中では、当たり前のこととして受け止められています。”一人ひとりが大切である”とか、”かけがえのない人生である”とか、”一人の命は地球よりも重い”とか、そういった言葉に説得力をもたらしているのは、私たちが「個人の尊厳」に価値を感じているからでしょう。この理念から、子どもの意思を尊重したり、子どもが遊びや活動を「選ぶ」ようにするという環境になります。

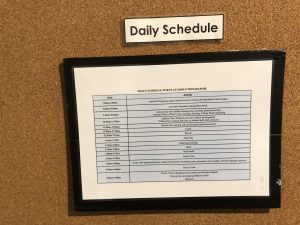

◆ゾーニングされた室内

今日見た4の園は、全てそうなっていました。一斉に同じ内容をするデイリープログラムではなく「children choose activities〜」となっています。室内はゾーンに分かれています。絵本、制作、ボードゲーム、積み木、見立て遊び、ロールプレイなどにゾーニングされています。

家具は固定をやめて移動できるものに変えた場所もありました。

「選択」は遊びだけではなく、食事の量を選んだり、清潔の自立を図るための「身だしなみセット」(鏡、ティッシュボックス、ゴミ箱のワンセット)が置かれていました。

◆気持ちを落ち着かせるために

精神的な「自立」はどうでしょうか?人間はいろいろな感情に振り回されて生きています。その状態は自由ではありません。自分が「感情にコントロールされている」からです。いま自分がどんな感情の中にいるのか、そのことに自分で気づいたら、人は自分が好ましいと感じる心理状態を選ぼうとするように心が動くから不思議です。そんなことが子どもにできるだろうかと思われるかもしれませんが、実はできることを、私たちの保育では立証してきました。その気づきは、ある種のメタ認知です。自分の感情のことに関する知性なので「心内的知性」と呼ばれることもあります。それを子どもたちの関係からゆっくりと育もうとするか、それとも子どもたちによい行動に結びつくように誘導するか、その違いは「子ども観」の違いに繋がっていく微妙な問題でもあります。

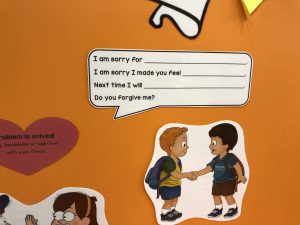

◆感情ボードとピーステーブル

その実例が「感情ボード」です。子どもの情緒の安定を図るために「感情ボード」が有効であることに、私たちは随分前に気づいたのです。見学した園は、この感情ボードとピーステーブルをセットにした場所が多く見られました。子ども同士の関わりのなかでトラブルになったり葛藤を抱えたときに、どうやったら自分で自分の気持ちを落ち着かせることがてきるか、その方法が「選べる」ようになっていました。

◆子ども同士の関係からの学び

一人ひとりを大切にしながら、選択を引き出す環境構成は、意欲的で自発的な心情を育てます。ただ、見守れるためには、もう一つの大切なエレメントである子ども同士の関係性が育っていく必要があり、それには時間がかかります。心を落ち着かせる環境や方法は、一人ひとりのアプローチで、多様なアイデアが参考になりましたが、子ども同士のなかで子どもたち自身で解決策を見出して行くことを信頼したピーステーブルの使い方とは、少し違っていました。このことの背景には、子ども観という理念の違いがあるかもしれません。