今日23日はシンガポールの保育園2園とマレーシアの保育園1園を視察しました。昨日22日の4園と合わせて今回は2日間で7つの保育園を見ましたが、規模や立地環境などが全て異なっており、それぞれに際立った特色を持っていました。

(マリーナベイ・サンズ)

それでも、どんなに環境が違っていても「子ども主体」の保育を追求してる姿勢は同じなので、その「違いの中の同じ」「変化の中の不変イコール普遍」を探してみたいと思います。今日と明日は千代田せいが保育園のテーマでもある「園庭がないこと」にスポットを当てながら、7つの園を振り返ります。

(マーライオン公園)

◆人口密度は実質世界一

東京23区と同じぐらいの面積のシンガポール共和国は人口560万人のシンガポール・シティがそのまま国であるという都市国家です。人口密度はモナコに次ぐ2位ですから、規模としては世界1です。また地方自治体がありません。ですからシティは行政区ではなくて一般用語です。シンガポール川がそそぐベイエリアの都心部は、斬新なデザインの超高層ビルやイベント会場の密集する観光スポット。例えば「マーライオン公園」や「マリーナベイ・サンズ」などで有名ですが、旧市街地とこの新しい埋立地にこれだけの人口が集積しているので、人が住む住宅も高層化せざるをえません。見学した7つの園は、これらの地域から少し離れた新興住宅地などにありましたが、子どもにとっての「外」の意味を考えると、とても面白いことに気づいたのです。

(マリーナベイの展望台から)

◆意外にも「園庭の確保」が課題に

見学した園の室内は、どの園も遊びのゾーンとダイニングのエリアが区分されていました。乳児の寝室が独立している園もありました。

戸外での活動エリアとしては、園舎に繋がった1階に園庭を持つのは7園のうち1園のみでした。シンガポールはもともと土地が狭いためベイエリアを埋め立てながら国土を広げてきた国ですが、新しい保育園は地面に園庭を作るのは難しく、新設園は屋上か室内にその機能を作るしかないようです。「狭い国土をいかに有効に活用するか」という同国のテーマが「園庭」にも見られました。これは千代田区と同質の課題ですね。

(マリーナベイの展望台から)

◆オフィスをリフォーム

最初にみた園は、国営の高層住宅棟が周りを取り囲むというロケーションでした。玄関は車が走る通りに面しています。GMのア・イリーンさんが「ここは前はなんだったと思いますか?」とクイズにしたくなる気持ちがわかる気がします。答えは「銀行」だったのですが、銀行の店舗が消えて、その代わりに保育園が建つというエピソードは、キャッシュレスの【AI時代でも超アナログな保育はコミュニティに必要だ】ということを示すものです。大きなパラダイムシフトを起こしている時代でありながら、そこに変わらないものとしての保育が前面に出てくるということ。この認識は、非常に重要です。

室内は1階フロアを改装して使っていますが、100平米ほどの園庭は、電動オーニングのあるテラスによって室内と繋がり開放的な空間になっていました。大きな木が園庭らしさを醸し出し、隣の宅地とのフェンス沿いに並ぶ花壇の、20種類ほどの植物に子どもたちが先生と一緒に水をあげていました。生活のなかに自然との触れ合いを意図的に取り入れていることがわかります。

(園庭。周囲は国営の集合住宅がびっしりと建つ)

(テラス側からみた室内)

◆国立自然公園のなかに保育園

2つ目の園は、国立の自然公園の中にありました。園庭が国立公園という、なんとも羨ましい話ですが、逆にいうと、そうでもしないと園庭が確保できないことを物語ります。日本の都市部でも土地のない自治体は、公園のなかに保育園を作っています。世田谷区や港区の都立公園のなかの保育園と似ている印象を持ちました。そういえば、木場公園にも保育園がありますね。

園舎は公園の目の前に建ちます。自然公園の中に違和感なく溶け込むように、外観は木目デザインのストライプが等間隔に並び、心地よいアクセントを生んでいます。その前に広がる芝生で、園児たちが遊んでいました。

公園にいる鳥などの小動物や自然環境は、格好の教材です。室内には自然の中の園にふさわしいようにと、丸みを帯びた山の形をモチーフにした家具や、自然体験を共有するモニターキットを独自に開発しています。

また自然保護団体による鳥の観察ノートは保護者と一緒に使います。またバードウオッチングの内容をウェブにアップして園の範囲を超えた共同学習に発展させていました。

◆急増する保育需要に政府がとった手段は?

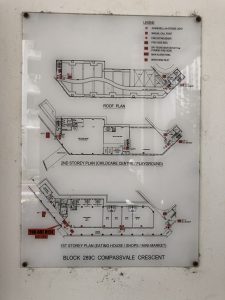

3つ目の場所は高い住宅棟が何ブロックも並ぶ大規模団地です。団地のなかで外食やショッピングができるのと同じスタンスで、団地のなかに保育園を急速に増やす必要がでてきました。

そこでシンガポール政府は、駐車場をリフォームして保育園を作り始めたのです。4つ目の園は巨大な駐車場でした。駐車場の最上階が保育園になっていました。さらにその上の屋上が園庭です。雨漏れ対策などが大変だったようです。

(4園目の屋上)

政府は調理室などをもつ拠点園を作って、200メートルほどの範囲にその分園を配置していく計画があるようです。分園方式は日本でもすでに実施されましたが、課題が多い方法なので、アイ・リーンさんも慎重になっていました。

(明日に続く)