4回も続けて同じ絵本を読んだのは初めてでした。「もう一回!」という強い要求から、そうなったのですが、どんなところがそんなに魅力的だったのだろうと読みながら、感じ取ろうとして、それを今でも考えています。あの時空はたしかにちょっと特別でした。

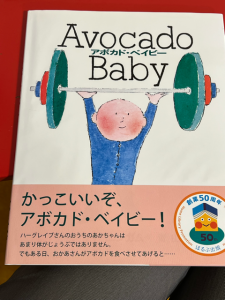

お昼ご飯は子どもと一緒に食べることがあるのですが、その時、ある先生の赤ちゃんが生まれた話になって、そこから、たしか「じゃあ、元気な赤ちゃんの話がいいね」となったのでした。ジョン・バーニンガムの『アボカド・ベイビー』。「あるものを食べたら、すっごく元気なる赤ちゃんの話なんだ」とかなんとか言って、ご馳走さまをして、何人かと一緒に3階の「ゴロゴロするところ」へ向かったのでした。

ご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、物語は、家族みんなが心配するほど、食欲もなく病弱な赤ちゃんが、なぜかアボカドだけは好きで、それを食べはじめたらとても元気になって、力持ちになって・・・(わざと抽象的に書きますが)悪い奴も懲らしめてしまうという、痛快なお話です。絵本には奇想天外なところがあって、そこが物語の面白さでもあるのでしょうけれど、私が「面白いだろうから読んであげたいな」という気持ちがなければ、この絵本は選ばれなかったわけですが、そもそも私が、たくさんあるバーニンガムの絵本から、これを思いついたのは、最近、ある大学生と絵本の話をしていて「気になる絵本の一つ」に挙げていたことを思い出したからでもあります。

ですから、私もタイトルの読み方からして、『アボカド・ベイビー』とは読まず「これはね、英語で書いてあるでしょ、英語の発音はね、<アボカッ・ベイべーッ>というんだよ」と、右手を銃の形にしてイェーイ!とカッコつけて、<アボカッ・ベイべーッ>とやってあげました。もちろん「もう一回やって」を何度か繰り返して、子どもたちも真似してましたけど。そういう空気感の中での、『アボカド・ベイビー』です。

ということもあって、この機会が生まれたわけですが、ちょっと前までこれを読んであげようという詳細なプランがあったわけでもなく、食後に絵本を楽しむという大枠の計画はあるのですが、そこで何をどう読んで過ごすかは、それまでの子どもたち、担任たち、私、その場所、その時間、その他の絵本、ジョン・バーニンガムの絵本への思い、担任の赤ちゃんの話題、私が大学生と話題にした過去の記憶の甦りなどと、それらは数え上げれば、それぞれの主体に無数にあって、それがあの時の空間に結晶化したとでもいうようなことではあります。どんな出来事だって、縁のないものはないので、そのつながりの中に、人は大切だと思えるラインを引き直しているのかもしれません。

でも、その中でも「こうこうことが起きるからいいんだよなあ」というのがあります。その空間で、子どもにとっては初めての予期せぬ物語に引き込まれ、「もう一回」のカーテンコールが4回続いたのです。これは滅多にない。それもそれで面白さの度合いが違う何かがあったのでしょう。話は奇想天外で痛快で、こんな感じ自分でも味わいたいという、何か胸のすく解放感が感じられ、絵本の中だから許される経験が疑似体験できるから、もう一回!と反復しながら、子どもたちの時間が生きられたのではないかと思います。そういう快感を求めたいほどの状況を生きている子どもたちだった、とも言えるかもしれません(じゃあ、どういう状況を生きているのか?と気になりますが)。

今週は3回、絵本を読んであげる機会がったのですが、上記のことは2回目のことです。1回ずつ、出来事として違いました。同じ絵本の読み聞かせという時間(園長の絵本タイム)であっても、その機会そのものとしても、おそらく個々の子どもたちにとっても毎回違います。まあ、当たり前ですが。それでも今週は3回あった絵本タイムのそれぞれが、違った味わいに彩られていくことが、とっても楽しいのです。