以下の文章は「子どもの遊び、感情と表現がより豊かになっていくことについて」と題されたものです。私が尊敬する大学の先生がフェイスブックで、紹介されていました。

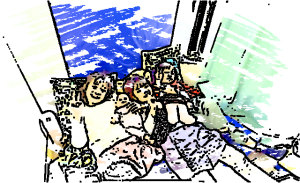

「例えば、2歳児クラス。担任としては、12月はクリスマスが近いから、子どもたちと散歩に行って、拾ってきたドングリ、落ち葉、松ぼっくりなどを使って、事前に担任がダンボール板でつくったドーナッツ状のリースに見立ててつくった一人ひとりの土台に木工用ボンドで貼ってつくっていきたいな、という担任としての気持ちやイメージ、ねらいはよくわかります。

しかし、保育者自身がつくりたいものを子どもより先に提案するよりも、子どもの興味関心のある遊びから子どもの感性と表現を理解しつつ、援助を考えていってほしいなと私は思います。

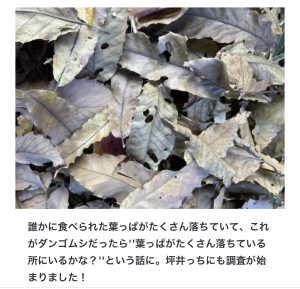

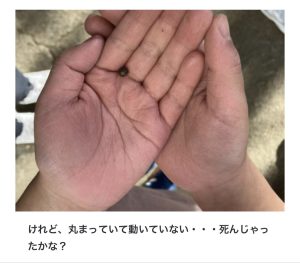

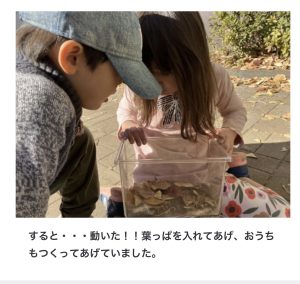

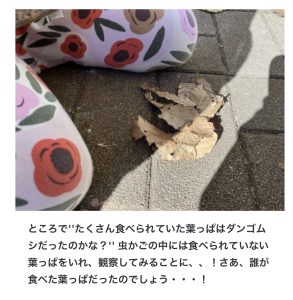

まずは、拾ってきたドングリなどで子どもたちがどのように遊ぶのかな?という遊びのいくつかを事前に予測しておきながら、子どもたちがそれらの素材を使って様々に遊ぶ実際の行動をじっくり観ていくといいかと思います。

子どもが感じていること、おもしろがっていることを読みとりながら、共におもしろがりつつ、その遊びに必要な環境設定をしていくことで、子どもの遊び、感性と表現がより豊かになっていくのだと思います。」

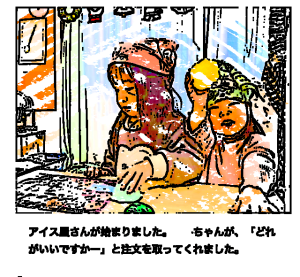

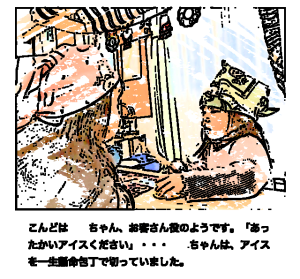

さぁ、いかがでしょうか? ここに書いてあることが、幼稚園教育要領や保育所保育指針の領域「表現」の考え方です。そうすると、ここで紹介しているような写真、クリスマスのサンタさんの顔の枠組みを、大人が描いて、その中を子どもがコラージュするような表現も、この趣旨とはちょっと違うと言うことになります。でも、こういう活動もあっていいと思います。

ここで難しいなあ、と思うのは、最後のところ、<その遊びに必要な環境設定をしていくこと>ということろです。この具体的な提案がどれくらいできるか、といことが、とても大事なんですが、そこが難しいところですね。

ポイントは子どものやろうとしていること、そこをじっとよく観察したり、話を聞いたりしなが、どうしたいと思っているんだろうと言うところに、徹底的に寄り添うことです。そこを子どもと一緒に考えながら作り上げていく感じですね。

このサンタさんも、子どもたちがやりたいと言う話から展開されたものですが、顔の場合には、サンタらしい顔を子どもは望むものです。そこで、大人が書いてあげるのですが、そこどう考えるか。保育の面白いところです。