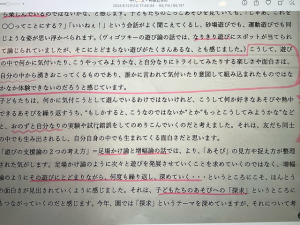

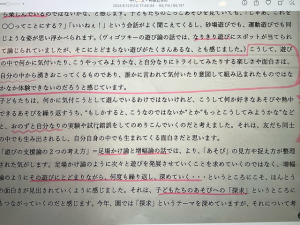

園だより12月号 巻頭言(全文)より

研修レポートを読むのが楽しい。というのは、書いている人の気づきに「確かに!」と同感することがあって「そう言われてみると、確かにそうかもなあ」と新たな問いが生まれてくるからです。よくわかっていなかったことに気づくというのは、わかったつもりになっていた状態よりはいいと思いので、ちょっとだけ、不安定な状態に戻るのですが、それもまた次に進むために必要な感覚ではあります。行きつ戻りつ、先に行っている理路をつかって、ちゃんと説明できるかどうか。自分が問われてくるからでもあります。

こんなレポートでした。研修のテーマは「保育を支える思想と哲学」というもので、研修報告の要点には「ヴィゴツキーの遊び論の限界も捉えながら「あそび」のなかに学びを組み込もうとする保育の居心地の悪さのようなところについても考えていく」とあります。この居心地の悪さの例として、講義のなかで挙がっていたのが「泥団子転がし」のエピソード。傾斜に転がして遊んでいた子どもたちに「なんで速いだろう?」「なんで遅いと思う?」と投げかけ、何かに気付かせようとする保育者がいたという話だそうです。

研修を受けた先生は、これについて<子どもを発達的な視点で捉えてみよう、という癖がついている保育者にとっては、ついやってしまいがちな行動かも、とも思います。ただ、あそびの楽しさや面白さは、大人の意図とは別のところにある、というところは、ほんとうにその通りだと感じると同時に、大人はもっと、ただただ楽しい!おもしろい!という情動の面を大切にしてみる視点も必要なのかなと感じました。>と書いて、自身の小学校のときの遊びの実感を振り返って考察しています。<・・・>部分がレポートの引用です。

その小学校の時の遊びとは、蝉を捕まえてきては部屋に放して遊んだというもの。

<・・・セミ取りに夢中になっていて、虫取り網とかごを持って近所をうろうろしたり、何匹も捕まえてきて部屋に放ってみたりして遊んでいました。夏休みには夜中までセミの羽化の観察をしました。そうしてセミとたわむれて遊んでいるうち、あるとき『死んでしまったセミは、ひっくり返って足が閉じているけれど、まだギリギリ生きているセミは、ひっくり返っていても足が開いているようだ・・・』ということを発見しました。それ以降、「このセミ、まだ生きている」とか「これはもう死んじゃっているな」と観察実験を重ねて、それが確信に変わっていったとき、自分だけの秘密の発見をしてしまった気がして、嬉しくなったのを覚えています。・・・>

そしてこういう話になっていきます。

<・・・どんな遊びにも、「もっとこうしてみようよ」とか「こんどはこうやってみる?」といった実験的な要素があって、子ども自身がそれを選びながら楽しんでいるのではないかな、と感じます。子どもたちのごっこあそびを見ていても、「じゃあ、これを〇〇ってことにする?」「いいねぇ!」という会話がよく聞こえてくるし、砂場遊びでも、運動遊びでも同じような姿が思い浮かべられます。(ヴィゴツキーの遊び論の話では、なりきり遊びにスポットが当てられて論じられていましたが、そこにとどまらない遊びがたくさんあるな、とも感じました。)

こうして、遊びの中で何かに気付いたり、こうやってみようかな、と自分なりにトライしてみたりする楽しさや面白さは、自分の中から湧きおこってくるものであり、誰かに言われて気付いたり意図して組み込まれたものではなかなか体験できないのだろうと感じています。

子どもたちは、何かに気付こうとして遊んでいるわけではないけれど、こうして何か好きなあそびや熱中できるあそびを繰り返すうち、“もしかすると、こうなのではないが“とが”もっとこうしてみようかななどと、おのずと自分なりの実験や試行錯誤をしてのめりこんでいくのだと考えました。それは、友だち同士の中でも生み出されるし、自分自身の中でも生まれてくる面白さだと思います。・・・>

小学校の頃の実感と思い出は、私にもいろいろあるのですが、幼児期のそれはなかなか思い出がありません。でも実際に保育園で子どもたちの遊びのそばにいると、ここで先生が<いわんとしたいこと>には共感できます。でもうまく説明できないのですが、子どもの情動の面と、自分から動き出すものの、その二つは取り替えがきかない、かけがえのなさ、に関する実感です。

確かに、たとえば同じことを繰り返しているようにみえながら、例えば好きな絵本を何度も楽しむのはお咎めがないのに、なぜ虫探しや泥だんご転がしだと、そればっかし!という視線を浴びがちなのだろうか?そんなことをふと思い付きます。

ちょうど、さきほどお迎えに来たお母さんに抱かれて、Yくん(4歳児の男の子)が泣いていました。あれ、どうして泣いているかな?思って声をかけたら<野球をもっとやりたかった(お迎えが早い)>と悔しがっていたようです。明日もできるよ、というのは慰めにならないことは、私もよくわかります。やりたいのは今なんですからね。研修レポートはこう続きます。遊びを考察するために、足場かけ論と増幅論を題材に学んできたようです。

<足場かけ論のように次々と遊びを発展させていくことを求めていくのではなく、増幅論のようにその遊びにとどまりながら、何度も繰り返し、深めていく・・・というところにこそ、ほんとうの面白さが見出されていくように感じました。>

スキャフォールディングって、そんな単純なものじゃないと思うけどなあ。まあ、そういう理解が浸透しているのでしょうか?

保育界では「遊び込みから探究へ」ということがよく言われるようになってきました。また「プロジェクト的な活動」もよく取り上げられるようになってきました。研修レポートでは、探究との類似性へと、話が展開していきます。

<それは、子どもたちのあそびへの「探求」というところにもつながっていくのだと感じます。今年、園では「探求」というテーマを深めていますが、それについて考えていると「繰り返す」という言葉がなにかキーワードのようにも感じられます。同じことを「もう一回!もう一回!」と繰り返すこと。

その中で、子どもたちは、微妙な変化や違いを感じ取ってみたり、それをプラッシュアップしてみようとしたりしているのではないかなと思えます。発達的な意図や教育的な意図を持たせようとしてその行動を見てしまうと、大人の視点からば”ただ同じことを繰り返しているだけで変化がないよね”という見方になってしまうのかもしません。でも、子どもにとってはそれは大切な探求の時間であり、面白い!たのしい!と思えるから何度もやってみる、という姿でもあるのだと感じます。「探求」という言葉とあそびの「増幅論」は、何かつながるものがあるように思えました。>

このレポートについて、書いた先生と話してみると「同じような経験がこれかなあと思って」と、蝉の話を思い出したそうです。次々と展開してく活動の見栄えの良さに惑わされないで、その子の切実な楽しみのようなところをちゃんと支えてあげる感じ。そしてこんな結論に至っています。

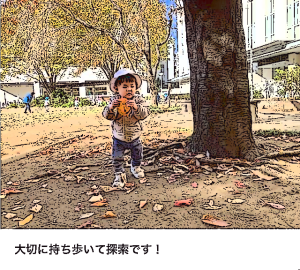

<大人は、子どもの興味や関心が引き出されていくような環境を用意してみるけれど、そこに子どもたちがどう関わって、どう遊んでいくか、は子ども自身が決めることなのだと思います。少しきっかけを作ったり、ヒントを作ったり、より良い場所へ行ってみたり…という環境構成は保育者の役割だと思いますが、目の前の子どものあそびに、必要以上に何か意味や意図を持たせようとしすぎないことも大切だと感じました。子どものあそびのありのままの楽しみや面白さを、一緒に感じ取り、そっと見守ってみること、そして大人自身が楽しむことを忘れずに過ごしていきたいと思います。>

というわけで、必要以上な意味や意図は「的外れ」に過ぎないでしょうし、私はただ感じて見守るだけでも物足りないとも感じてしまいます。いや、そういうことが大事な時もありますけれども、でも私はさらに、この遊びの余白の部分に、意味を見出だしたい。ここで書かれている意味や意図とは違うのですが。その営みとしての探究は、はやりやめるわけにもいかないのでした。

そして実際にもっと先へ考察を深めている方からの学びを踏まえると、この研修で前提にしている遊び論のモデルがちょっと古いのでしょう。遊び論はもう少し進んでいるようです。でも、この辺りから、ちゃんと「ありがちな反論」を乗り越えていく必要があるだろうことはわかります。きっと学びの概念が古いのだろうと思います。3つの資質・能力からちゃんと学べば、心情・意欲をとても大切にしているし、情動と知と課題解決プロセスが遊びに含まれていると思えるからです。環境からの呼びかけに応答するという生態学的な思いつきの動向も、学びを考える時に、もっと大切にするべきなのでしょう。