子どもは「やりたいこと」が細部まで決まっているわけではありません。最も多い「やりたい」の中身は、昨日までの遊びの続きです。あれが面白かったから、今日もそれをやりたい!という思いです。さらに、その思いを強くするのは、やっている間にさらに新しい面白いことがあって、もっとそれをやりたいという気持ちになるようになるときです。これを「遊びの展開」と言います。あるいは一般的に「遊びが豊かになる」という言い方で表現する人が多いかもしれません。

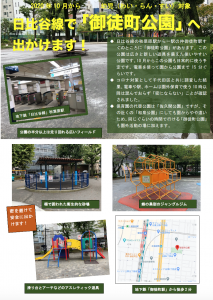

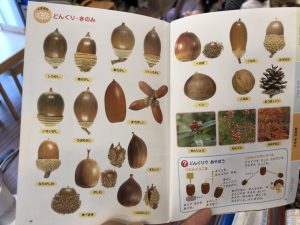

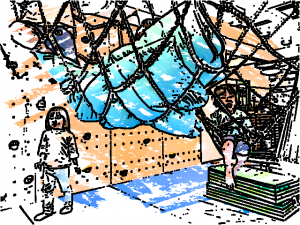

例えば、先週末にわいわい(3歳)らんらん(4歳)が木場公園でどんぐりを拾ってきました。どんぐり拾いはそれだけで楽しい遊びだったわけですが、そのどんぐりが、今は「こま遊び」につながっています。今後は動物マスコットやヤジロベー、アクセサリー(ネックレスやブローチなど)の材料になるかもしれません。また、どんぐりが発芽して「どんぐりの木」の苗になるかもしれません。

ちっちぐんぐんの部屋にどんぐりのモビールを飾っていたら、子どもたちが自然発生的に「♫ どんぐりころころ〜」の合唱が始まりました。ちょっとびっくりしました。こんなにはっきりとした声で歌えるようになったんだな、と。しかも「ああ、どんぐりだ〜、嬉しいなあ〜」という気持ちが伝わってきました。

まだ赤ちゃんのMちゃんに先生が「どんぐりころころ〜」と歌ってあげると、ちゃんと一緒に歌います。以下の( )のところは、声にはならないのですが、最後の一音のところだけは、しっかり声がでていました。こんな具合です。

♫(どんぐりころころ、どんぶり)「こ〜」、

♫(小池にはまって、さあ、たい)「へん!」

♫(ドジョウが出てきて、こんにち)「は〜」、

♫(ぼっちゃん、いっしょに、遊びま)「しょ〜」

ちゃんと「頭の中では歌っているんだなあ〜」ということがよくわかります。

先生たちに「Mちゃん、お歌が上手だね」と褒められていました。

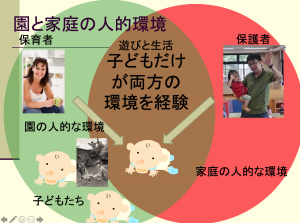

保育参観の定点観測だけからは見えにくいのが「保育のプロセス」ですが、このように遊びの展開の中に、子どもの育ちが見えてくることがあります。

ちっち(0歳)やぐんぐん(1歳)は、毎日いろいろな季節の歌を歌っているのですが、大好きな歌があると「また歌って!」「もっと歌って!」と先生にせがみます。ぐんぐんの先生によると、Rくんは今日、泣きながらリクエストしていた歌があったそうです。それは彼が大好きな「はたらくクルマ」です。きっと歌が大好きな子どもたちに育つことでしょう。

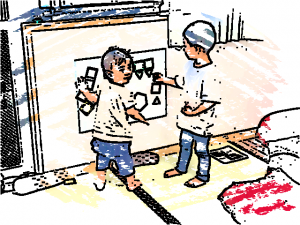

今日の午前中の、わいわい(3歳)3人との運動遊びでも、自然とどんぐりが登場しました。子どもたちが「リス」になりたいというので、木の枝に大きな木の葉(マット)を置いてあげると、それが「リスのお家」になりました。そして、寒い冬の備えのために、お手玉がどんぐりや木の実になって、それをせっせと集め始めました。登ったり降りたり、大忙しのリスの子どもたちでした。(もちろん、併せて、すごい運動量でした)

稲作が始まる前まで、1万年以上続いた縄文時代は主要な栄養源だったどんぐり。こんなに長く、ずっと日本人のそばにあるどんぐり。まだまだ、深堀してみたい素材でもあるどんぐりですが、せめてその入り口に出会わせておいてあげたいと思います。