動物は行わないのに「人類だけが行うことを探り当てておくこと」が、どうして保育という仕事に必要なのかー。そのことをこれまで、この日記できちんと説明してきたかどうか定かではないのですが、保育を考える時には、何かにつけて、このことに触れていくことになります。動物と人間の、その境目なり起源なりに迫ることによって、人間としての特徴がはっきりしてくるからです。

◆人間がだけが行うこと アートも

例えば「二足歩行」「言葉」「火の使用」「共同保育」「共食」など、いろいろあります。「指さし」「意図込み模倣」などもそうです。これらは、本能なのか学習なのか、ずっと研究されてきたし、今でも探究され続けているのです。そこに「アート」も加わります。

今日、これから語ることは、昨日の続きなのですが、アートの中の「身体的な運動」についてです。体力をつけるための運動ではなく、運動における美とは何か、そんな話です。少し遠回りの話になります。

◆クロマニョン人の芸術

地球137億年の歴史を24時間にすると、約5万年前は1秒前になるのですが、道具が飛躍的に発達する「大躍進」の時代が始まります。クロマニョン人はその頃から動物の骨や牙や角を使って、ネックレスやペンダントの装飾品や、骨を細く削りって先端に穴を開けた縫針、あるいは動物の脂肪を燃やすオイルランプなどを作っています。

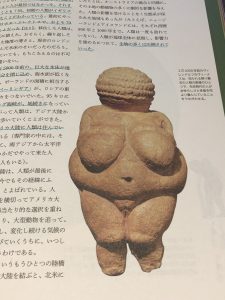

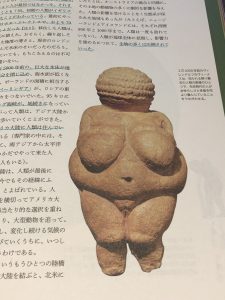

中でも2万4000年前と言われるオーストリアの「ヴィレンドルフのヴィーナス」(写真)は、実りと多産の象徴と言われ、美術史の中でも初期の芸術として紹介されます。スペインのアルタミラ近くの洞窟には、2万年前と言われる野牛(バイソン)の壁画が描かれています。これが現在わかっている世界最古の絵画ですが、同じ頃のフランスのラスコーの壁画と並んで「美術」は、氷河期の狩猟採集生活の中から生まれました。

しかし、何万年もの間、遺跡として残るのは、風雪に耐える石や硬い骨や洞窟だけであり、歌や音楽や踊りは「物」として残らないので、その頃にあったのか、なかったのかがはっきりしません。しかし8万年前から1万年前までいたネアンデルタール人の研究者の中には、笛を吹いていたとか、歌を歌っていたと想像している人もいます。

◆ネアンデルタール人類も踊っていたか?

イラクのシャニダール洞穴の遺跡からは、ネアンデルタール人のお墓から「ムスカリ」や「矢車菊」の花粉(おしべの一部である葯)の塊が発見され、1974年に後世の混入ではないことがわかりました(奈良貴史『ネアンデルタール人類の謎』岩波ジュニア新書)。

死者に花をたむけ、そこで歌や踊りもあっただろうと私は想像しています。前の保育園時代の卒園式の挨拶でこの話をしたことがありますが、この心優しきネアンデルタール人の話は、この春のコロナ自粛のときに実施したフラワープロジェクトの時にも、再び蘇りました。いかに人間は花に惹きつけられるのか。絵画や音楽で花は欠かせない対象であり続けています。子どもも素直に花の持つ美しさを感じます。

◆身体の美しさを描いてきた美術の歴史

ここで、やっと昨日からの話に戻るのですが、美術やアートの歴史の中で「身体の美しさ」は、エジプトの壁画から始まってギリシャ彫刻やローマ芸術、それ以降の変遷は省略しますが、モダンアートに拡散していく直前まで、すなわち印象派が登場するちょっと前まで、ヨーロッパの美術史の軸の1つにキリスト教の影響を受けた宗教画や歴史画における制約の中での探求が続きました。美しい身体をそのまま再現しようとすると、タブーになるために、真・善・美のシンボルとしての「身体」しか描くことが許されなかったのです。

◆日本の身体と表現

ところが近代以降の表象は、一気に世界の再現から個人の自己表現へと多様化しています。一方で、日本での身体の表象は仏像が多いのですが、江戸時代の浮世絵や美人画にその身体表現の美が捉えられていきました。そこに動きを伴う身体表現は、日本では宮廷や武家での神仏の舞いや地域の祭りや郷土芸能に、舞台芸術としては能、歌舞伎、人形浄瑠璃などに収まっていくのですが、その日本的な「舞踏」の面白さが、既存の芸術ではあまり広く継承されないまま、ポップカルチャーの大波の中で埋もれてしまっているような状況かもしれません。

◆表象文化研究とのであい

こんな時代状況の中で、乳幼児の身体と舞踏の関係を、どう考えたらいいのでしょうか。誰にも、どこにも相談することができないので、10年ほど前、一人、放送大学の「表象文化研究」を受講したところ、そこにヒントがたくさんありました。小林康夫、石田英敬、渡辺保の豪華3人が講師で、主だったアート領域を15回にわたって講義するのですが、いかに文化が表象から成り立っているのかが、見事に切り開かれていきます。

その講義の中では、幼児の表現などは何も語られないのですが、子どもがやっている模倣も、実は全てrepresentation(表象)だとわかってしまえば、人間だけが行っている表象行動が、一度体験したことの再現行動だと捉え直せると合点したのです。私には衝撃が走り、子どもの姿の見え方が一気に変わりました。ミッシェル・フーコーの「言葉と物」の最大の意味は、私にはここにあります。

◆子どもの再現遊びは表象である

そこでわかったのですが、子どもの身体表現であるダンスを楽しむには、まず自身の身体を自分で先に体験することが必要なのです。赤ちゃんが自分の手を自分の手で確かめるように触る時期があるのですが、いったん、自己の認識が始まると、自らの意図で行った身体的な行為の奇跡を辿ること自体が、すでに身体表象になっていくことがあるのです。

その再現が、心地良くて、なんか非日常的でいいな、と感じるものなら、それはアートだと言っていいのです。わかりますか。例えば1歳クラスのぐんぐんの子が、ハンコを手に持って、絵具で画用紙にぺたん、ぺたんと色を付けてみたとします。その形跡に何かを感じて(面白い!何か色がついた!)、もう一回やってみようとしてやったとしたら、そのことが表象行為なのです。その自由画はアート作品ですよね。

◆表象の中のアートとは

では、なんでも表象=再現行動がアートになるのでしょうか。

ここが大問題でして、その人がそう感じればアートです。第三者からの答えはありません。本人が「なんかいい」と感じること。「こっちがかっこいい」「これきれい!」「なんかいい」・・・とにかく、その身体表現のその感性、感覚のその部分の判断です。そうとしか言いようがない、感じがいいと思うところです。

多分、みなさんがやっているのは、デザインセンスといった方がわかりやすいかもしれません。何がおしゃれなのか、ファッションセンス、コーディネートのセンスがいい人は、アート感覚もいいです。インスタ映えするものを言葉で説明することができないからこそ、いいな、と思うものを写真にとるのだと思いますが、そのとき、とらえているイメージが表象です。カメラやインターネットの無かった時代は、絵にしていたんだと思うと、本当にすごい時代になったものです。

◆身体の動き=運動の中のアートとは

語ることができないけれども、そこにいいものがあるという、そのよさ。感覚、まさしく感性の領域ですが、それが「体を動かすということの中にもある」とわかってもらいたいのです。その探求が、保育園の中で始まっていると思ってくださると嬉しいです。絵を描いたり、製作あそびをしたり、歌を歌ったり、ごっこ遊びをしたりする中にある「美」と同じように、体を動かす遊びの中に、きっと美に相当するものがあるのです。

昨日、青木尚哉さんは、こうおしゃいまいした。

「心と身体が一致している時は美しいな」

ここに大きなヒントをいただきました。